Yength - 1984 by Dinamic Software

Als das spanische Softwarehaus Dinamic Software im Jahr 1984 das Spiel Yenght veröffentlichte, ahnte wohl niemand, dass man gerade Zeuge des ersten vollständig in Spanien entwickelten Text-Adventures wurde. Geschrieben in BASIC für den ZX Spectrum, war es nicht nur ein programmiertechnisches Abenteuer, sondern auch ein symbolischer Schritt in eine Zeit, in der Spaniens Spieleindustrie noch in den Kinderschuhen steckte – aber ordentlich lospolterte.

Als das spanische Softwarehaus Dinamic Software im Jahr 1984 das Spiel Yenght veröffentlichte, ahnte wohl niemand, dass man gerade Zeuge des ersten vollständig in Spanien entwickelten Text-Adventures wurde. Geschrieben in BASIC für den ZX Spectrum, war es nicht nur ein programmiertechnisches Abenteuer, sondern auch ein symbolischer Schritt in eine Zeit, in der Spaniens Spieleindustrie noch in den Kinderschuhen steckte – aber ordentlich lospolterte.

Yenght, dessen Titel sich ausgesprochen wie ein verschlucktes „Jenga!“ anhört, ist ein klassisches Fantasy-Text-Adventure, in dem der Spieler in der Rolle eines namenlosen Helden einen finsteren Dungeon voller Rätsel, Fallen und Monstern erkundet, um einen legendären Schatz zu bergen. Die Handlung wird rein textlich präsentiert, grafische Untermalung suchte man vergeblich – dies war eine bewusste Entscheidung, wie der Hauptprogrammierer Víctor Ruiz später erklärte: „Wir wollten ein Spiel machen, das sich ganz auf Vorstellungskraft stützt. Grafiken hätten damals nur von den Worten abgelenkt.“ Natürlich klingt das ein wenig nach postrationalisierter Notlösung, denn der ZX Spectrum mit seinen 48 Kilobyte RAM war nun mal kein Grafikmonster. Dennoch: Die Immersion war bemerkenswert – sofern man des Spanischen mächtig war.

Entstanden ist Yenght in der winzigen Wohnung der Brüder Ruiz in Madrid, wo tagsüber die Sonne Spaniens auf die Tastaturen knallte und nachts das Glühen des Fernsehermonitors für Atmosphäre sorgte. Laut Aussage von Nachbarin Doña Carmen – später zitiert in einem Interview der Zeitschrift MicroHobby – war die Geräuschkulisse während der Entwicklung „etwas zwischen Schreibmaschine, Kampfroboter und Kaffeemühle“. Die Entwicklungszeit betrug nach Aussagen von Pablo Ruiz etwa drei Monate, wobei man sich stark an britischen Vorbildern orientierte, insbesondere an The Hobbit von Melbourne House. „Yenght war unser Tribut, kein Diebstahl“, so Ruiz zu der Ähnlichkeit mit dem britischen „Vorbild“. Und tatsächlich: Trotz der offenkundigen Inspirationsquellen hatte das Spiel genug eigenen Charme, um als spanisches Original in Erinnerung zu bleiben.

Dabei wurde auch ein eigener Parser programmiert, allerdings mit eher begrenztem Vokabular. Der Befehlssatz bestand im Wesentlichen aus einfachen Verben wie „COGE“ (Nimm), „USA“ (Benutze) und „EXAMINA“ (Untersuche). Ambitioniert war man trotzdem: Eine geplante grafische Version mit stilisierten Raumzeichnungen wurde frühzeitig verworfen – „weil sie uns das RAM fressen wollte wie ein Ork auf Speed“, wie Víctor Ruiz es später in einem Interview halb scherzhaft zusammenfasste.

Das Spiel selbst war herausfordernd bis frustrierend. Es gab kaum Hinweise, und wer das Handbuch nicht las, stand bald wie der Oger im Lendenschurz da. Besonders legendär war die verschlossene Tür im dritten Raum, die nur mit einer schwer auffindbaren Kombination aus Befehl und Item geöffnet werden konnte. Viele Spieler gaben dort frustriert auf – ein Problem, das späteren Spielen wie Don Quijote und El Jabato von Dinamic zu einem moderneren Design verhalf.

Marktwirtschaftlich war Yenght ein Achtungserfolg, allerdings nicht in internationalen Maßstäben. Es wurde ausschließlich in Spanien veröffentlicht, mit einem Preis von 1.250 Peseten – inflationsbereinigt etwa 11 € im heutigen Wert. Verkaufszahlen sind spärlich dokumentiert, doch laut einer Rückschau von Hobby Press in Micromanía von 1987 wurden etwa 7.000 Einheiten verkauft – genug, um das junge Studio am Leben zu halten und spätere Klassiker wie Army Moves oder Game Over zu finanzieren. Der Komponist? Nicht vorhanden – Yenght hatte keine Musik, was im Zeitalter des Speccy-Beepers auch kein Beinbruch war. Aber interessant: Man hatte ursprünglich versucht, eine Ladebildschirm-Melodie im Sinclair BASIC zu schreiben, musste dies aber aus Speichergründen streichen.

Besonders kurios: In frühen Entwürfen, die laut Aussagen von Ricardo Cancho (einer der Beta-Tester) auf Disketten mit dem Vermerk „Yenght V.0.5“ existierten, war ein zweites Schloss vorgesehen, in dem der Held einen sprechenden Drachen befreien musste, um mit dessen Hilfe das finale Rätsel zu lösen. Diese Idee fiel dem Rotstift zum Opfer, weil der Parser keine komplexen Dialoge verarbeiten konnte – eine Erkenntnis, die man schmerzhaft bei einem internen Test mit dem Befehl „HABLA CON DRAGÓN“ (Sprich mit dem Drachen) machte, woraufhin das Spiel mit einem Syntaxfehler abstürzte.

International war Yenght praktisch unbekannt. Es wurde nie offiziell ins Englische übersetzt, was schade ist, denn die bizarre Poesie seiner Beschreibungen hätte im Vereinigten Königreich durchaus für Furore sorgen können. Eine Zeile wie „La oscuridad te envuelve como un sudario“ („Die Dunkelheit hüllt dich ein wie ein Leichentuch“) hätte Lovecraft vor Freude das Monokel platzen lassen. Konvertierungen auf andere Plattformen existierten nie, auch wenn ein junger Hobbyprogrammierer namens José Antonio Morales einmal versuchte, Yenght für den Amstrad CPC zu portieren – er gab jedoch nach eigenen Aussagen auf, „weil ich den Parser nicht kapierte und mich stattdessen in Basic Paintings verlor“.

Yenght ist heute ein gesuchtes Sammlerstück. Die Originalkassette mit Anleitung erzielt in Onlineauktionen Preise von 50 € und mehr, was bei einer ursprünglichen Produktionsauflage von etwa 10.000 Exemplaren und der hohen Zahl verschwundener Tapes kein Wunder ist. Die Brüder Ruiz hingegen sollten mit Dinamic noch viele weitere Kapitel in der spanischen Videospielgeschichte schreiben. Werke wie Phantis, Fernando Martín Basket Master oder After the War gelten heute als Klassiker der Ära.

Beide Brüder sind heute nach wie vor in der spanischen Softwarelandschaft aktiv – unter anderem durch das Nachfolgestudio FX Interactive, das später Spiele wie Imperivm oder Navy Moves (Remake) herausbrachte. Auch wenn Yenght technisch nicht mit britischen Schwergewichten wie Zork oder Colossal Cave Adventure mithalten konnte, war es ein mutiger Anfang, dem viele folgten. Wie sagte Pablo Ruiz einst mit einem Augenzwinkern: „Wir wussten nicht, dass man Spiele auch mit Planung machen kann – wir haben einfach losgelegt.“ Das Resultat war holprig, aber historisch. Und das ist vielleicht der größte Schatz, den Yenght je zu bieten hatte.

Chimera (1985) von Firebird Software ist ein isometrisches Action-Adventure mit Science-Fiction-Flair – man steuert einen einsamen Astronauten in den Korridoren eines riesigen außerirdischen Raumschiffs, das gerade dabei ist, die Erde zu grillen. Das Ziel ist klassisch, aber effektvoll: Waffen außer Gefecht setzen, vier Selbstzerstörungsmodi aktivieren und abhaun, bevor alles in die Luft fliegt. Entwickelt hat das Ganze Shahid Ahmad, der zwar nicht am Ursprungswerk Jet Set Willy beteiligt war, aber die knifflige Aufgabe übernahm, das Spiel für den Commodore 64 zu konvertieren. Inspiriert durch Knight Lore, war Chimera sein erstes eigenes Projekt, das von Firebird zunächst abgelehnt, aber nach nur zwei Wochen Nachbesserung veröffentlicht wurde.

Chimera (1985) von Firebird Software ist ein isometrisches Action-Adventure mit Science-Fiction-Flair – man steuert einen einsamen Astronauten in den Korridoren eines riesigen außerirdischen Raumschiffs, das gerade dabei ist, die Erde zu grillen. Das Ziel ist klassisch, aber effektvoll: Waffen außer Gefecht setzen, vier Selbstzerstörungsmodi aktivieren und abhaun, bevor alles in die Luft fliegt. Entwickelt hat das Ganze Shahid Ahmad, der zwar nicht am Ursprungswerk Jet Set Willy beteiligt war, aber die knifflige Aufgabe übernahm, das Spiel für den Commodore 64 zu konvertieren. Inspiriert durch Knight Lore, war Chimera sein erstes eigenes Projekt, das von Firebird zunächst abgelehnt, aber nach nur zwei Wochen Nachbesserung veröffentlicht wurde.

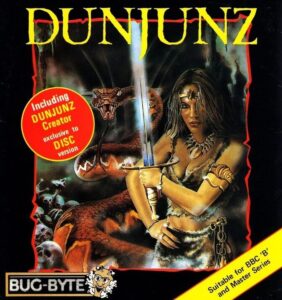

Wenn vier Pixelhelden losziehen, um einen Kelch zu retten, den niemand je gesehen hat, dann ist das entweder der Auftakt zu einer Bibelverfilmung – oder zu Dunjunz. Letzteres trifft zu. Das 1987 von Bug-Byte veröffentlichte Spiel für BBC Micro und Acorn Electron ist im Prinzip das britische Pendant zu Gauntlet – nur mit mehr Charme, mehr Tastenchaos und weniger Amerikanismus. Der Titel klingt wie das Ergebnis einer nächtlichen DSA-Runde mit zu viel Bier und zu wenig Vokalen – und ist dabei eines der ambitioniertesten Projekte für BBC Micro überhaupt.

Wenn vier Pixelhelden losziehen, um einen Kelch zu retten, den niemand je gesehen hat, dann ist das entweder der Auftakt zu einer Bibelverfilmung – oder zu Dunjunz. Letzteres trifft zu. Das 1987 von Bug-Byte veröffentlichte Spiel für BBC Micro und Acorn Electron ist im Prinzip das britische Pendant zu Gauntlet – nur mit mehr Charme, mehr Tastenchaos und weniger Amerikanismus. Der Titel klingt wie das Ergebnis einer nächtlichen DSA-Runde mit zu viel Bier und zu wenig Vokalen – und ist dabei eines der ambitioniertesten Projekte für BBC Micro überhaupt.

Panzer General, veröffentlicht 1994 von SSI, war ein rundenbasiertes Strategiespiel, das mit seinen hexagonalen Karten zwar keineswegs eine Neuerfindung des Genres darstellte, wohl aber den entscheidenden Schritt wagte, das bis dahin als sperrig geltende Wargame-Genre massentauglich zu machen. In Japan waren Hexfeld-Kriegsspiele längst etabliert: Mit Titeln wie Daisenryaku, das seit 1985 auf Plattformen wie dem MSX oder PC-88 erschien, war das Prinzip bereits fester Bestandteil der dortigen Spielkultur. Auch auf westlichen Konsolen hatte man mit Nectaris (1989, PC-Engine) – später auch bekannt als Military Madness – einen beliebten Vertreter, der Taktik und Zugänglichkeit verband. Doch im Westen galt Hex-Strategie bis dahin als Domäne grauer DOS-Menüs und dicker Handbücher. Panzer General änderte das.

Panzer General, veröffentlicht 1994 von SSI, war ein rundenbasiertes Strategiespiel, das mit seinen hexagonalen Karten zwar keineswegs eine Neuerfindung des Genres darstellte, wohl aber den entscheidenden Schritt wagte, das bis dahin als sperrig geltende Wargame-Genre massentauglich zu machen. In Japan waren Hexfeld-Kriegsspiele längst etabliert: Mit Titeln wie Daisenryaku, das seit 1985 auf Plattformen wie dem MSX oder PC-88 erschien, war das Prinzip bereits fester Bestandteil der dortigen Spielkultur. Auch auf westlichen Konsolen hatte man mit Nectaris (1989, PC-Engine) – später auch bekannt als Military Madness – einen beliebten Vertreter, der Taktik und Zugänglichkeit verband. Doch im Westen galt Hex-Strategie bis dahin als Domäne grauer DOS-Menüs und dicker Handbücher. Panzer General änderte das.

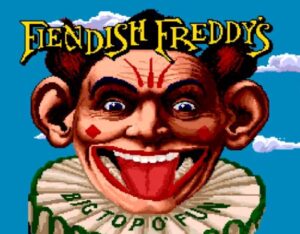

Fiendish Freddy’s Big Top O’ Fun, entwickelt von Gray Matter Inc. unter Leitung von Chris Gray und veröffentlicht 1989 von Mindscape, ist ein grellbuntes, schwarzhumoriges Zirkusspiel, das mit sechs teils brutalen Minispielen in Folge für offene Münder und verkrampfte Joystickhände sorgte. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Zirkusdirektors, der versucht, seinen heruntergekommenen Betrieb mit spektakulären Shows vor der endgültigen Schließung zu retten. 10.000 Dollar müssen verdient werden, doch da ist Fiendish Freddy – ein zynischer Saboteur mit Zylinder und Zigarrenschneidern, der nichts lieber tut, als den Artisten das Leben zur Hölle zu machen.

Fiendish Freddy’s Big Top O’ Fun, entwickelt von Gray Matter Inc. unter Leitung von Chris Gray und veröffentlicht 1989 von Mindscape, ist ein grellbuntes, schwarzhumoriges Zirkusspiel, das mit sechs teils brutalen Minispielen in Folge für offene Münder und verkrampfte Joystickhände sorgte. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Zirkusdirektors, der versucht, seinen heruntergekommenen Betrieb mit spektakulären Shows vor der endgültigen Schließung zu retten. 10.000 Dollar müssen verdient werden, doch da ist Fiendish Freddy – ein zynischer Saboteur mit Zylinder und Zigarrenschneidern, der nichts lieber tut, als den Artisten das Leben zur Hölle zu machen.

The Goonies, veröffentlicht 1985 in den USA von Datasoft und ein Jahr später in Europa von US Gold, war eine jener frühen Filmumsetzungen, die versuchten, das cineastische Abenteuerfeuerwerk ins pixelige 8‑Bit‑Universum zu übertragen – und das mit erstaunlich viel Charme, obwohl (oder gerade weil) man statt auf actionreiche Dauerballerei auf Puzzle-Kombinationen und Geschicklichkeit setzte. Das Spiel wurde von Scott Spanburg programmiert, der später noch durch Bruce Lee und Zorro auffiel, während Kelly Day die Grafik entwarf und Richard Mirsky (Apple II, Atari) sowie John A. Fitzpatrick (C64) sich um die Musik kümmerten – letztere teils mit eigenständigen Tape‑ und Diskettenversionen, was zur damaligen Zeit noch echte Unterschiede bedeutete.

The Goonies, veröffentlicht 1985 in den USA von Datasoft und ein Jahr später in Europa von US Gold, war eine jener frühen Filmumsetzungen, die versuchten, das cineastische Abenteuerfeuerwerk ins pixelige 8‑Bit‑Universum zu übertragen – und das mit erstaunlich viel Charme, obwohl (oder gerade weil) man statt auf actionreiche Dauerballerei auf Puzzle-Kombinationen und Geschicklichkeit setzte. Das Spiel wurde von Scott Spanburg programmiert, der später noch durch Bruce Lee und Zorro auffiel, während Kelly Day die Grafik entwarf und Richard Mirsky (Apple II, Atari) sowie John A. Fitzpatrick (C64) sich um die Musik kümmerten – letztere teils mit eigenständigen Tape‑ und Diskettenversionen, was zur damaligen Zeit noch echte Unterschiede bedeutete.

2400 A.D. von Origin Systems war eines dieser Spiele, das mit großen Ambitionen gestartet wurde – und mit einem leisen „bitte vergessen“ im Firmenarchiv endete. Entwickelt von Chuck Bueche, besser bekannt als „Chuckles“, der zuvor als Entwickler bei Ultima I–IV sowie Autoduel tätig war, erschien der Titel 1988 für den Apple II und MS-DOS – und hätte eine neue Sci-Fi-Rollenspielreihe einläuten sollen. Stattdessen wurde er zum Paradebeispiel für verpasste Chancen bei einem eigentlich hochinteressanten Cyberpunk-Konzept.

2400 A.D. von Origin Systems war eines dieser Spiele, das mit großen Ambitionen gestartet wurde – und mit einem leisen „bitte vergessen“ im Firmenarchiv endete. Entwickelt von Chuck Bueche, besser bekannt als „Chuckles“, der zuvor als Entwickler bei Ultima I–IV sowie Autoduel tätig war, erschien der Titel 1988 für den Apple II und MS-DOS – und hätte eine neue Sci-Fi-Rollenspielreihe einläuten sollen. Stattdessen wurde er zum Paradebeispiel für verpasste Chancen bei einem eigentlich hochinteressanten Cyberpunk-Konzept.

Qix. Allein schon der Name klingt wie ein Reizhusten mit Highscore: „K-K-K-Qix!“ Was nach einem obskuren Zauberspruch aus einem nicht lizenzierten „Harry Potter“-Spin-off klingt, war 1981 eines der unverständlichsten, aber auch fesselndsten Spiele, das je einen Arcade-Automaten unsicher machte. Entwickelt wurde der beinharte Zeitvertreib von Randy und Sandy Pfeiffer, einem amerikanischen Ehepaar, das offensichtlich sehr viel Spaß daran hatte, Spielern das finale Aggressionspotential zu entlocken. Die Grundidee war eigentlich simpel: ein kleines Viereck, ein paar Linien, ein paar Feinde und jede Menge Nervenzusammenbrüche. „Sort of like video-game Etch-a-Sketch“, sagte Sandy später. Auf Deutsch: „So eine Art Etch-a-Sketch als Nervensäge.“ Und wer nicht weiß, was ein Etch-a-Sketch ist: Das ist diese rote Plastiktafel mit den zwei Drehknöpfen, mit der man als Kind stundenlang versuchte, einen Kreis zu malen, und am Ende doch wieder nur ein zittriges Treppenhaus rausbekam. Also ein Zeichenbrett mit eingebautem Frustfaktor – quasi der Urvater aller unfreiwilligen Pixelkunst. Der Name „Qix“ übrigens entstand, weil Randy ein Autokennzeichen hatte, auf dem „JUS4QIX“ stand. Übersetzung? „Just for kicks“, also „nur zum Spaß“. Ironisch, denn das Spiel war für viele eher „just for heart attacks“.

Qix. Allein schon der Name klingt wie ein Reizhusten mit Highscore: „K-K-K-Qix!“ Was nach einem obskuren Zauberspruch aus einem nicht lizenzierten „Harry Potter“-Spin-off klingt, war 1981 eines der unverständlichsten, aber auch fesselndsten Spiele, das je einen Arcade-Automaten unsicher machte. Entwickelt wurde der beinharte Zeitvertreib von Randy und Sandy Pfeiffer, einem amerikanischen Ehepaar, das offensichtlich sehr viel Spaß daran hatte, Spielern das finale Aggressionspotential zu entlocken. Die Grundidee war eigentlich simpel: ein kleines Viereck, ein paar Linien, ein paar Feinde und jede Menge Nervenzusammenbrüche. „Sort of like video-game Etch-a-Sketch“, sagte Sandy später. Auf Deutsch: „So eine Art Etch-a-Sketch als Nervensäge.“ Und wer nicht weiß, was ein Etch-a-Sketch ist: Das ist diese rote Plastiktafel mit den zwei Drehknöpfen, mit der man als Kind stundenlang versuchte, einen Kreis zu malen, und am Ende doch wieder nur ein zittriges Treppenhaus rausbekam. Also ein Zeichenbrett mit eingebautem Frustfaktor – quasi der Urvater aller unfreiwilligen Pixelkunst. Der Name „Qix“ übrigens entstand, weil Randy ein Autokennzeichen hatte, auf dem „JUS4QIX“ stand. Übersetzung? „Just for kicks“, also „nur zum Spaß“. Ironisch, denn das Spiel war für viele eher „just for heart attacks“.

Das Spiel Alchemist von Imagine Software erschien 1984 für den ZX Spectrum und wurde von Ian Weatherburn programmiert, mit Grafiken von Paul Lindale und Musik von Fred Gray. Weatherburn, ein talentierter, aber umstrittener Entwickler, war bekannt für seine kompromisslose Arbeitsweise und seine konfliktreiche Persönlichkeit. „Er war brillant, aber schwer zu ertragen“, sagte John Gibson, ein Kollege bei Imagine. Simon Butler, ein langjähriger Weggefährte, beschrieb ihn als „selbstbezogen mit wenigen sozialen Fähigkeiten“, was ihn im zwischenmenschlichen Bereich isolierte, aber ihm gleichzeitig half, sich ganz auf das Programmieren zu konzentrieren.

Das Spiel Alchemist von Imagine Software erschien 1984 für den ZX Spectrum und wurde von Ian Weatherburn programmiert, mit Grafiken von Paul Lindale und Musik von Fred Gray. Weatherburn, ein talentierter, aber umstrittener Entwickler, war bekannt für seine kompromisslose Arbeitsweise und seine konfliktreiche Persönlichkeit. „Er war brillant, aber schwer zu ertragen“, sagte John Gibson, ein Kollege bei Imagine. Simon Butler, ein langjähriger Weggefährte, beschrieb ihn als „selbstbezogen mit wenigen sozialen Fähigkeiten“, was ihn im zwischenmenschlichen Bereich isolierte, aber ihm gleichzeitig half, sich ganz auf das Programmieren zu konzentrieren.