https://vintagecomputer.ca/nec-apc-advanced-personal-computer-for-business/

Der NEC APC wirkt auf den ersten Blick wie ein Fremdkörper im klassischen 16-Bit-Reigen der frühen Achtziger: ein wuchtiger, fast terminalartiger Kasten mit integrierter 12-Zoll-Bildröhre, 8-Zoll-Diskettenlaufwerken und einer Tastatur, die eher an eine Mini-Mainframe-Konsole erinnert als an einen Heim- oder Bürorechner. Tatsächlich war der „Advanced Personal Computer“, den NEC 1982 zunächst in den USA und Europa einführte, ein Exportableger der japanischen N5200-Reihe und damit so etwas wie der „Westvertreter“ jener Architektur, aus der später die dominierende PC-98-Familie hervorging. Während andere Anbieter IBM möglichst dicht kopierten, versuchte NEC, mit einer eigenen, hochintegrierten 8086-Plattform in den 16-Bit-Markt vorzustoßen – und positionierte den APC ganz bewusst zwischen Terminal und Personal Computer. Computerworld betitelte die Markteinführung 1982 entsprechend als Versuch, „in die 16-Bit-Auktion einzusteigen“, als NEC Information Systems das System in den USA vorstellte.

Technisch war der NEC APC für seine Zeit ausgesprochen ambitioniert. Im Kern arbeitet ein 16-Bit-NEC-µPD8086-Prozessor mit 5 MHz Taktfrequenz, dazu kamen 128 KB RAM in der Grundausstattung, ausbaubar auf 256 KB auf dem Mainboard, plus 8 KB ROM und 4 KB batteriegepufferter CMOS-RAM für Konfiguration und Uhrzeit. Die Massenspeicherung erfolgte über ein oder zwei integrierte 8-Zoll-Floppylaufwerke, die sowohl einfache Single-Density-Medien (rund 243 KB) als auch doppelseitige Double-Density-Disketten bis etwa 1 MB verarbeiten konnten; externe Subsysteme mit 10-MB-Festplatte waren als Option vorgesehen. Schon in dieser Grundkonfiguration wurde deutlich, dass NEC kein typisches „Desktopkästchen“ nach IBM-Vorbild anstrebte, sondern einen ernsthaften „Schreibtischterminal-Ersatz“ mit eigener Rechenleistung, der sowohl standalone wie auch als Frontend an ACOS-Mainframes eingesetzt werden konnte.

Besonders auffällig war das Anzeigesystem. Der APC integrierte eine 12-Zoll-Bildröhre und nutzte als Grafik- und Textcontroller den hauseigenen NEC-µPD7220, einen der ersten spezialisierten High-End-Grafikcontroller der PC-Geschichte. Standardmäßig lieferte die Maschine einen Textbildschirm von 80×25 Zeichen, intern umgesetzt über eine 8×19-Punktmatrix pro Zeichen zirka auf eine Auflösung von 640×475 Bildpunkten, dazu eine Statuszeile, Attributbytes für Farben, Unter- und Überstreichung, Blinken und Reverse-Video. Mit einer optionalen zweiten µPD7220-Grafikkarte ließ sich das System um bis zu 512 KB Bildspeicher erweitern und auf 640×494 Grafikauflösung bringen, wobei Text und Grafik überlagert werden konnten – inklusive Panning, Zoom und Light-Pen-Unterstützung. In einer Welt, in der IBM-PCs sich zunächst mit CGA-Grafik und 40- oder 80-Spalten-Text begnügen mussten, war das eine bemerkenswert professionelle Lösung, die den APC klar als „High-End-Terminal-Ersatz plus Personal Computer“ positionierte.

Das mechanische Konzept folgte derselben Philosophie. Der APC war als schweres, aber modulares Desktop-System ausgelegt, dessen Elektronik auf mehrere Platinen und Einschübe verteilt war. Für den Bediener sichtbar war vor allem die abgesetzte Tastatur mit 86 Tasten plus 22 Funktionstasten – deutlich mehr als die meisten zeitgenössischen Systeme boten. Schnittstellenseitig brachte NEC bereits ab Werk eine parallele Centronics-Schnittstelle und eine RS-232-Seriellbuchse mit, dazu die Möglichkeit, über optionale Karten weitere Anschlüsse und Speichercontroller nachzurüsten. Als Betriebssysteme standen CP/M-86 und – besonders für den westlichen Markt wichtig – MS-DOS zur Verfügung, womit der APC grundsätzlich in die damals entstehende Softwarelandschaft eingebunden war, auch wenn er hardwareseitig keineswegs IBM-kompatibel war.

Entwicklungsgeschichtlich spielt der APC vor allem als Exportbruder der japanischen N5200-Reihe eine Rolle. NEC war zu Beginn der Achtziger stark vertikal organisiert; unterschiedliche Unternehmensbereiche durften eigene Computersysteme für verschiedene Zielmärkte entwickeln. Während die PC-98-Reihe von der „Small Systems Division“ als eigenständige Unternehmensplattform konzipiert wurde, ging die N5200/APC-Architektur auf die Terminal Units Division zurück, die zuvor hauptsächlich intelligente Terminals für Großrechner gebaut hatte. Der APC ist damit ein Produkt jener Übergangszeit, in der Terminaltechnik und Personal-Computer-Technik ineinandergriffen: ein eigenständiger 16-Bit-Rechner, der aber von seiner Ergonomie und seinem Monolith-Design her noch wie ein „Superterminal“ wirkt. Konkrete Namen einzelner Ingenieure sind in den überlieferten Unterlagen nicht sauber dokumentiert; zeitgenössische Handbücher und technische Referenzen nennen ausschließlich NEC Information Systems als verantwortliche Einheit, weshalb eine neutrale Zuschreibung an das Entwicklungsteam von NEC sachlich korrekter ist als jede spekulative Namensliste.

Die Presse nahm den NEC APC als interessanten, aber klar spezialisierten Vertreter der 16-Bit-Klasse wahr. Besonders schön lässt sich das in der neuseeländischen Zeitschrift New Zealand Bits & Bytes nachzeichnen, die 1983 einen ausführlichen Test veröffentlichte und den Bericht mit der programmatischen Feststellung einleitete: „We will look at both aspects here and concentrate on the features that make the NEC APC stand out from its rivals.“ („Wir werden beide Aspekte betrachten und uns auf die Eigenschaften konzentrieren, die den NEC APC von seinen Rivalen abheben.“) Genau diese Doppelnatur – Hochleistungs-Textsystem und Grafikarbeitsplatz – war es, die die Rezensenten interessierte. In britischen Magazinen wie Personal Computer World taucht der APC in Benchtests und Preislisten als hochpreisiger Bürorechner mit starker Bildschirmdarstellung, aber exotischer Peripherie auf; besonders die 8-Zoll-Laufwerke und die proprietäre Bus-Architektur wurden immer wieder als Hürde für Standardsoftware und Drittanbieter-Hardware erwähnt. Gleichzeitig wird in Anzeigen und Marktübersichten klar, dass NEC den APC als Gegenentwurf zu Systemen wie dem IBM PC 5150, dem Victor 9000/Sirius 1, dem DEC Rainbow 100 oder dem Epson QX-10 verstand – allesamt 16-Bit- oder Hybridrechner, die den noch jungen Bürocomputermarkt unter sich aufzuteilen schienen.

Aus Nutzersicht war die Softwarelage zweischneidig. Dank CP/M-86 und MS-DOS standen klassische Business-Programme und Entwicklungsumgebungen zur Verfügung; besonders interessant ist aus heutiger Sicht, dass Infocom seine Textadventures offiziell für den NEC APC anbot – inklusive Zork-Trilogie, Deadline und Suspended, mit speziellen Bestellcodes für die APC-Plattform. Damit wurde der eigentlich streng geschäftlich positionierte Rechner in die kleine, aber feine Welt der interaktiven Fiktion eingebunden. AutoCAD-86 konnte auf dem APC bis zu 512 KB Speicher und Farbgrafik nutzen, wie Bits & Bytes später notierte; das unterstreicht den Anspruch, mit dem System ernsthafte technische und CAD-Aufgaben zu bedienen. Gleichzeitig blieb die Zahl wirklich auf den APC zugeschnittener Programme begrenzt, und das Fehlen vollständiger IBM-Kompatibilität setzte dem Softwareangebot enge Grenzen, sobald der PC-Standard sich am Markt durchsetzte.

Wirtschaftlich bewegte sich der NEC APC klar im oberen Preissegment. Laut zeitgenössischen Quellen lag der Einstiegspreis 1982 in den USA bei rund 3.298 US-Dollar für ein Monochrom-System mit einem 8-Zoll-Floppylaufwerk und bei etwa 4.998 US-Dollar für die Doppelfloppy-Variante mit Farbbildschirm. Das britische Magazin Personal Computer World listete den APC im Herbst 1983 mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.985 Pfund Sterling ohne Mehrwertsteuer – eine Summe, mit der man auch einen gut ausgestatteten IBM PC oder Konkurrenzsysteme wie den Olivetti M24 ins Auge fassen konnte. Rechnet man die US-Preise mit den heute üblichen Inflationsfaktoren hoch, entsprechen 3.298 US-Dollar von 1982 ungefähr 11.000 US-Dollar Kaufkraft im Jahr 2025, während die teurere Konfiguration mit 4.998 US-Dollar auf etwa 16.800 US-Dollar käme. Umgerechnet mit aktuellen Wechselkursen ergibt das grob Größenordnungen von rund 9.500 Euro bzw. 8.300 Pfund für das Einstiegsmodell und etwa 14.400 Euro bzw. 12.600 Pfund für die farbfähige Doppellaufwerks-Variante. Klassische „Budget-Releases“ wie im späteren Softwaremarkt gab es für den APC naturgemäß nicht; die Preisreduktion vollzog sich eher in Form von Abverkaufs Konditionen, wenn Nachfolgemodelle wie APC II und APC III in den Vordergrund rückten.

Konkrete Verkaufszahlen des NEC APC sind in der zugänglichen Literatur kaum exakt beziffert. Während über die PC-98-Reihe bekannt ist, dass sie bis Ende der Neunziger mehr als 18 Millionen Einheiten in Japan absetzte, bleibt der APC in westlichen Quellen eine eher randständige Größe – erwähnt in Tests, Preislisten und Kompatibilitätstabellen, aber ohne große Marktanteilsstatistiken. Indirekt lässt sich aus der kurzen Lebensdauer der Plattform (bald abgelöst durch APC II und APC III) und der raschen Hinwendung NECs zu IBM-kompatiblen Architekturen schließen, dass der APC im Exportmarkt eher ein Nischenprodukt blieb, dessen technische Stärken durch seine Eigenheiten beim Bus, den 8-Zoll-Medien und der fehlenden IBM-Kompatibilität konterkariert wurden.

Seine Nachwirkungen sind dennoch spürbar – wenn auch eher in technikhistorischer Perspektive als in der Erinnerung breiter Anwenderkreise. Zum einen zeigt der APC sehr schön, wie eng die japanische Bürorechnerentwicklung mit eigenen Grafikchips, Busstandards und Terminal-Konzepten verwoben war, bevor sich der IBM-PC-Standard auch in Japan langsam durchsetzte. Die µPD7220-Grafiklösung, die im APC eingesetzt wurde, findet sich in verwandter Form auch im PC-98-Umfeld wieder und gilt heute als Meilenstein spezialisierter Grafikcontroller im Mikrocomputerbereich. Zum anderen ist die Plattform aus Sicht von Retro-Fans eine der wenigen „Westtüren“ in die Welt der ansonsten eher exotischen japanischen Business-Computer – mit englischsprachigen Handbüchern, CP/M-86 und MS-DOS, aber japanischer Ingenieurs-DNA unter der Haube. In Foren und auf Sammlerseiten wird der APC heute gern als „technologischer Kraken“ beschrieben, dessen Kartenträger an Multibus-Systeme erinnert und dessen 8-Zoll-Laufwerke eine ganz eigene Aura verströmen.

Nicht zuletzt markiert der NEC APC auch die Brücke zur Welt der Textadventures und frühen professionellen Anwendungen: Die Tatsache, dass Infocom seine Klassiker offiziell auf den APC portierte und CAD-Software wie AutoCAD-86 die erweiterten Grafikfähigkeiten nutzen konnte, zeigt, dass der Rechner zwar nie zum Massenstandard wurde, aber durchaus ernstgenommen wurde – als Werkzeug für Büros, Ingenieurbüros und Technikenthusiasten, die bereit waren, für ein in vielerlei Hinsicht überdurchschnittliches System auch überdurchschnittlich viel Geld zu bezahlen. Heute steht der NEC APC damit stellvertretend für einen alternativen Weg, wie Personal Computing Anfang der Achtziger hätte aussehen können, wenn sich IBM-Kompatibilität nicht so kompromisslos durchgesetzt hätte.

Wie sehr der Angriff auf dem Eisplaneten Hoth in Star Wars – Das Imperium schlägt zurück eine ganze Generation beeindruckte, lässt sich heute kaum überschätzen. Der Anblick der riesigen AT-AT-Kampfläufer, der verzweifelten Verteidigung der Rebellen und der dynamischen Perspektive aus den Cockpits brannte sich bei vielen Jugendlichen tief ein. Als man Jahre später in den Spielhallen selbst in der legendären Star Wars-Arcade-Sequenz die gepanzerten Walker angreifen konnte, wurde diese Faszination erstmals interaktiv erlebbar. Es liegt nahe, dass auch ein junger Jez San von diesen Bildern geprägt war. Die Idee, schnelle Angriffe aus der Pilotensicht über eine Landschaft zu fliegen, in der eine feindliche Bodeninvasion im Gange ist, wirkt in Starglider jedenfalls wie eine spielerische Fortführung jener Eindrücke, die Science-Fiction-Kino und Arcade-Automaten Anfang der Achtziger hinterlassen hatten.

Wie sehr der Angriff auf dem Eisplaneten Hoth in Star Wars – Das Imperium schlägt zurück eine ganze Generation beeindruckte, lässt sich heute kaum überschätzen. Der Anblick der riesigen AT-AT-Kampfläufer, der verzweifelten Verteidigung der Rebellen und der dynamischen Perspektive aus den Cockpits brannte sich bei vielen Jugendlichen tief ein. Als man Jahre später in den Spielhallen selbst in der legendären Star Wars-Arcade-Sequenz die gepanzerten Walker angreifen konnte, wurde diese Faszination erstmals interaktiv erlebbar. Es liegt nahe, dass auch ein junger Jez San von diesen Bildern geprägt war. Die Idee, schnelle Angriffe aus der Pilotensicht über eine Landschaft zu fliegen, in der eine feindliche Bodeninvasion im Gange ist, wirkt in Starglider jedenfalls wie eine spielerische Fortführung jener Eindrücke, die Science-Fiction-Kino und Arcade-Automaten Anfang der Achtziger hinterlassen hatten.

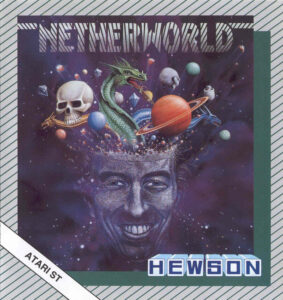

Als Netherworld 1988 erschien, hatte Hewson Consultants bereits einen ausgezeichneten Ruf zu verteidigen. Das britische Label galt seit Mitte der Achtzigerjahre als feste Größe für anspruchsvolle Actionspiele, die sich bewusst von seichter Massenware abhoben. Titel wie Uridium, Paradroid, Cybernoid und Nebulus hatten Hewson als Publisher etabliert, dessen Veröffentlichungen für saubere Technik, eigenständiges Design und einen überdurchschnittlichen Schwierigkeitsgrad standen. Wer ein Hewson-Spiel kaufte, wusste, dass hier kein leicht konsumierbares Ballerspiel wartete, sondern eine ernsthafte Herausforderung. Entsprechend hoch waren die Erwartungen, als mit Netherworld ein neuer Titel für den Commodore 64 angekündigt wurde.

Als Netherworld 1988 erschien, hatte Hewson Consultants bereits einen ausgezeichneten Ruf zu verteidigen. Das britische Label galt seit Mitte der Achtzigerjahre als feste Größe für anspruchsvolle Actionspiele, die sich bewusst von seichter Massenware abhoben. Titel wie Uridium, Paradroid, Cybernoid und Nebulus hatten Hewson als Publisher etabliert, dessen Veröffentlichungen für saubere Technik, eigenständiges Design und einen überdurchschnittlichen Schwierigkeitsgrad standen. Wer ein Hewson-Spiel kaufte, wusste, dass hier kein leicht konsumierbares Ballerspiel wartete, sondern eine ernsthafte Herausforderung. Entsprechend hoch waren die Erwartungen, als mit Netherworld ein neuer Titel für den Commodore 64 angekündigt wurde.

Der ZPA IQ-151 gehört zu den markantesten Bildungscomputern des sozialistischen Ostblocks, ein Rechner, der weniger durch technische Brillanz als durch seine Entstehungsbedingungen und seine Rolle im tschechoslowakischen Schulsystem in Erinnerung geblieben ist. Entwickelt und produziert wurde er ab 1985 vom Betrieb ZPA Nový Bor, einem Unternehmen, das ursprünglich auf Mess- und Automatisierungstechnik spezialisiert war. Der IQ-151 war dabei nie als klassischer Heimcomputer gedacht; er wurde überwiegend an Schulen und Bildungseinrichtungen ausgegeben, die in den 1980er-Jahren erstmals systematisch mit Informatikunterricht experimentierten. Seinen Namen erhielt der Rechner von der eingesetzten CPU, der Tesla MHB8080A, einem lokalen Nachbau des Intel-8080-Prozessors, der mit 2 MHz lief und dem Gerät eine für Bildungszwecke ausreichende, wenn auch bescheidene Rechenleistung verlieh.

Der ZPA IQ-151 gehört zu den markantesten Bildungscomputern des sozialistischen Ostblocks, ein Rechner, der weniger durch technische Brillanz als durch seine Entstehungsbedingungen und seine Rolle im tschechoslowakischen Schulsystem in Erinnerung geblieben ist. Entwickelt und produziert wurde er ab 1985 vom Betrieb ZPA Nový Bor, einem Unternehmen, das ursprünglich auf Mess- und Automatisierungstechnik spezialisiert war. Der IQ-151 war dabei nie als klassischer Heimcomputer gedacht; er wurde überwiegend an Schulen und Bildungseinrichtungen ausgegeben, die in den 1980er-Jahren erstmals systematisch mit Informatikunterricht experimentierten. Seinen Namen erhielt der Rechner von der eingesetzten CPU, der Tesla MHB8080A, einem lokalen Nachbau des Intel-8080-Prozessors, der mit 2 MHz lief und dem Gerät eine für Bildungszwecke ausreichende, wenn auch bescheidene Rechenleistung verlieh.

Wenn man alten Spielhallenstaub abklopft, findet man manchmal Geräte, bei denen man sich fragt, ob sie wirklich zum Spielen gedacht waren oder ob da jemand einfach zu lange an einer Platine geschnüffelt hat. Atari Touch Me gehört definitiv in diese Kategorie. Vier Knöpfe, vier Töne, ein kleiner Digitalzähler und keinerlei Grafik. Atari selbst nannte das 1974 ernsthaft „TOUCH ME – A MIND BOGGLER!“ („Touch Me – ein Gehirnverdreher!“). Wir nennen es: das wahrscheinlich minimalistischste Gedächtnistraining der Arcade-Geschichte.

Wenn man alten Spielhallenstaub abklopft, findet man manchmal Geräte, bei denen man sich fragt, ob sie wirklich zum Spielen gedacht waren oder ob da jemand einfach zu lange an einer Platine geschnüffelt hat. Atari Touch Me gehört definitiv in diese Kategorie. Vier Knöpfe, vier Töne, ein kleiner Digitalzähler und keinerlei Grafik. Atari selbst nannte das 1974 ernsthaft „TOUCH ME – A MIND BOGGLER!“ („Touch Me – ein Gehirnverdreher!“). Wir nennen es: das wahrscheinlich minimalistischste Gedächtnistraining der Arcade-Geschichte. Was folgte, ist Spielzeuggeschichte. Baer und Howard Morrison nahmen das Grundprinzip, polierten es auf und entwickelten 1978 Simon – ja, das Simon, mit den vier farbigen Feldern, harmonischen Tönen und dem legendären „Fang den Rhythmus“-Gefühl. Simon wurde ein riesiger Erfolg, in zeitgenössischen Rückblicken sogar als „one of the top-selling toys“ („eines der meistverkauften Spielzeuge“) bezeichnet. Kinderzimmer weltweit hatten plötzlich eine elektronische Wundertrommel, die Tonfolgen auswarf, und Atari stand ein bisschen so da, als hätte man das Originalrezept erfunden, aber jemand anderes den Kuchen gebacken – und dafür den Preis bekommen.

Was folgte, ist Spielzeuggeschichte. Baer und Howard Morrison nahmen das Grundprinzip, polierten es auf und entwickelten 1978 Simon – ja, das Simon, mit den vier farbigen Feldern, harmonischen Tönen und dem legendären „Fang den Rhythmus“-Gefühl. Simon wurde ein riesiger Erfolg, in zeitgenössischen Rückblicken sogar als „one of the top-selling toys“ („eines der meistverkauften Spielzeuge“) bezeichnet. Kinderzimmer weltweit hatten plötzlich eine elektronische Wundertrommel, die Tonfolgen auswarf, und Atari stand ein bisschen so da, als hätte man das Originalrezept erfunden, aber jemand anderes den Kuchen gebacken – und dafür den Preis bekommen. Atari versuchte später, mit einem Handheld nachzuziehen. Das Ding hieß BH-100, lief mit einer 9-Volt-Batterie und sah aus wie die Kreuzung aus Taschenrechner und Frühzeit-Elektronikspiel. Mehrere Spielmodi, vier Schwierigkeitsstufen, Farben, Töne – alles solide, aber nicht annähernd so elegant wie das runde Simon-Design. Wer eines der Geräte heute auf dem Flohmarkt findet, kann sich glücklich schätzen – nicht wegen des Spielspaßes, sondern wegen der Seltenheit.

Atari versuchte später, mit einem Handheld nachzuziehen. Das Ding hieß BH-100, lief mit einer 9-Volt-Batterie und sah aus wie die Kreuzung aus Taschenrechner und Frühzeit-Elektronikspiel. Mehrere Spielmodi, vier Schwierigkeitsstufen, Farben, Töne – alles solide, aber nicht annähernd so elegant wie das runde Simon-Design. Wer eines der Geräte heute auf dem Flohmarkt findet, kann sich glücklich schätzen – nicht wegen des Spielspaßes, sondern wegen der Seltenheit.

Monty-pythonesker Einfall oder genialer Marketing-Trick? Im Herbst 1986 sorgt ausgerechnet ein Text-Adventure für Schlagzeilen: Dracula von CRL landet beim British Board of Film Censors – und das freiwillig. Computerspiele hatten bis dahin keine Altersfreigaben nötig, doch CRL-Chef Clem Chambers wittert eine Chance. Die Londoner schicken ihr Adventure mit ein paar blutigen Illustrationen zur Behörde und hoffen auf einen Skandal. Die BBFC vergibt tatsächlich ein „15“-Zertifikat, und CRL druckt stolz den Hinweis „nicht geeignet für unter 15-Jährige“ auf die Verpackung. Genau das sorgt für Aufmerksamkeit bei Medien und Horror-Fans. Hinter den Kulissen hätte man zwar gerne das noch drastischere „18“-Siegel gesehen, doch schon so funktioniert der PR-Coup. Im Jahr darauf folgen Frankenstein und 1987 Jack the Ripper – letzteres Spiel erhält dann tatsächlich eine 18er-Freigabe und schreibt damit Zensurgeschichte. Mitten in dieser kleinen Horrorwelle steht CRL mit Autor Rod Pike, der klassische Schauergeschichten als interaktive Fiction auf C64, ZX Spectrum und Amstrad CPC bringt.

Monty-pythonesker Einfall oder genialer Marketing-Trick? Im Herbst 1986 sorgt ausgerechnet ein Text-Adventure für Schlagzeilen: Dracula von CRL landet beim British Board of Film Censors – und das freiwillig. Computerspiele hatten bis dahin keine Altersfreigaben nötig, doch CRL-Chef Clem Chambers wittert eine Chance. Die Londoner schicken ihr Adventure mit ein paar blutigen Illustrationen zur Behörde und hoffen auf einen Skandal. Die BBFC vergibt tatsächlich ein „15“-Zertifikat, und CRL druckt stolz den Hinweis „nicht geeignet für unter 15-Jährige“ auf die Verpackung. Genau das sorgt für Aufmerksamkeit bei Medien und Horror-Fans. Hinter den Kulissen hätte man zwar gerne das noch drastischere „18“-Siegel gesehen, doch schon so funktioniert der PR-Coup. Im Jahr darauf folgen Frankenstein und 1987 Jack the Ripper – letzteres Spiel erhält dann tatsächlich eine 18er-Freigabe und schreibt damit Zensurgeschichte. Mitten in dieser kleinen Horrorwelle steht CRL mit Autor Rod Pike, der klassische Schauergeschichten als interaktive Fiction auf C64, ZX Spectrum und Amstrad CPC bringt.