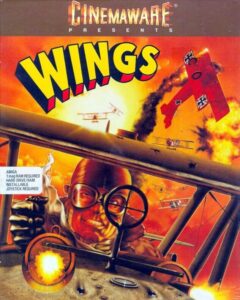

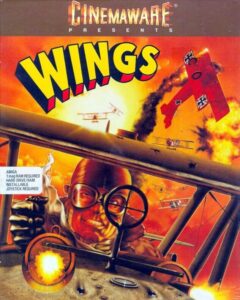

Wings ist ein Weltkriegs-Actionspiel des US-Studios Cinemaware, das 1990 auf dem Commodore Amiga erschien. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Jagdfliegers im Ersten Weltkrieg und erlebt in über 200 Missionen packende Luftkämpfe und Bodeneinsätze. Das Besondere an Wings war die filmreife Präsentation und die Einbettung der actionreichen Einsätze in eine fortlaufende Tagebuch-Erzählung.

Wings ist ein Weltkriegs-Actionspiel des US-Studios Cinemaware, das 1990 auf dem Commodore Amiga erschien. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Jagdfliegers im Ersten Weltkrieg und erlebt in über 200 Missionen packende Luftkämpfe und Bodeneinsätze. Das Besondere an Wings war die filmreife Präsentation und die Einbettung der actionreichen Einsätze in eine fortlaufende Tagebuch-Erzählung.

Vor jeder Mission liest man eine Tagebuchseite des Piloten, die humorvolle Anekdoten vom Fliegerhorst ebenso enthält wie dramatische Kriegsberichte – vom neuen Staffelmaskottchen (einem zugelaufenen Hund) über eine Prügelei zwischen Feldgeistlichen und Koch bis hin zu gefallenen Kameraden, Deserteuren und Spionage auf dem eigenen Stützpunkt. Diese Tagebuchsequenzen verleihen dem Spiel eine emotionale Tiefe und historische Authentizität, die in diesem Genre zuvor kaum gesehen wurde. Cinemaware zeigte schonungslos die Verluste und Opfer des Krieges; so steigen etwa ab 1917 die Schwierigkeit und Unfairness der Einsätze stark an, was die Verzweiflung der Piloten gegen Kriegsende spürbar macht. Einige Missionen sind beinahe unmöglich zu überleben – der Spieler soll am eigenen Leib erfahren, dass es hier nicht um strahlende Helden geht, sondern um ganz normale Männer im Krieg.

Entwickelt wurde Wings von Cinemaware in Kalifornien, einem Studio, das in den späten 1980ern durch cineastisch inszenierte Spiele bekannt wurde. Firmengründer Bob Jacob wollte interaktive Spiele schaffen, die wie Filme wirken – mit opulenter Grafik, Musik und eingängigen Geschichten. Gegen Ende der 80er war allerdings Kritik laut geworden, dass hinter dem schönen Schein vieler Cinemaware-Titel wenig spielerische Substanz stecke. Jacob und sein Team nahmen sich dies zu Herzen und konzipierten Wings als aufwändiges Prestigeprojekt, das den cineastischen Stil mit mehr Tiefgang verbinden sollte. Schon länger hatte Cinemaware die Idee zu einem „Pilot’s story“-Spiel, das wie die Kriegserinnerungen eines Jagdfliegers aufgebaut ist. Als Szenario wählte man bewusst den Ersten Weltkrieg, da dieser im Vergleich zum oft verwendeten Zweiten Weltkrieg eine romantisch-verklärte, aber zugleich tragische Ära der Luftfahrt darstellte. In den Jahren 1916–1918 steckte die Fliegerei noch in den Kinderschuhen – klapprige Doppeldecker aus Holz und Leinwand, wagemutige Piloten mit sehr kurzer Lebenserwartung – ein ideales Setting für Cinemawares Mischung aus Heldenepos und Drama.

Die Entwicklung von Wings begann Ende 1989 unter Leitung des Designers John Cutter, Cinemawares erstem Mitarbeiter. Cutter hatte zuvor an den meisten Cinemaware-Spielen mitgewirkt und prägte deren erzählerischen Ansatz. Jerry Albright fungierte als Produzent, während die Programmierer Dan Pinal und Tim Hays die technisch anspruchsvolle Umsetzung auf dem Amiga übernahmen. Unterstützt wurden sie von Randy Platt (zusätzliche Programmierung) und dem Grafikartist Jeffrey Hilbers. Für die musikalische Untermalung sorgte Greg Haggard, dessen orchestraler Soundtrack zu den gefeierten Elementen des Spiels zählt. Haggard hatte bereits bei Cinemawares B-Movie-Abenteuer It Came from the Desert (1989) die Musik komponiert. Auch der Komponist und Autor Ken Melville steuerte Beiträge bei – er entwarf einige Missionen und half beim Sounddesign.

Das kleine Team konnte seiner Kreativität freien Lauf lassen: „Alles bei Cinemaware war möglich – warum nicht, lasst es uns probieren“, erinnerte sich Autor Ken Goldstein. Tatsächlich wagte das Team bei Wings einiges. Als Origin Systems während der Entwicklung eine frühe Demo ihres technisch beeindruckenden Space-Actionspiels Wing Commander veröffentlichte, war Cinemaware zwar beeindruckt, aber nicht eingeschüchtert – man war überzeugt, dass die eigene Geschichte besser war. Dennoch entschied Cutter, das eigene 3D-Flugmodul aufzupolieren. Innerhalb von nur zwei Wochen wurde der Dogfight-Engine von Wings überarbeitet, um grafisch und technisch auf der Höhe der Zeit zu sein. Diese Anekdote verdeutlicht den Pioniergeist des Teams.

Spielerisch bietet Wings eine Mischung aus Arcade-Action und leichter Simulation. Der größte Teil der über 200 Einsätze besteht aus rasanten Luftkämpfen gegen deutsche Doppeldecker, die in 3D-Grafik aus der Verfolgerperspektive präsentiert werden. Daneben gibt es zwei weitere Missionsarten: Top-Down-Bombenangriffe auf Bodenziele sowie isometrische Tiefflug-Missionen zum Maschinengewehr-Streifen am Boden. Die Flugphysik ist vereinfacht und das Spiel bleibt stets zugänglich – auf realistische Simulationskomplexität wurde bewusst verzichtet. So verzichtet Wings z.B. auf Starts und Landungen; man „schneidet“ direkt in die Action über dem Schlachtfeld, ganz nach dem Motto: Just Fly and Shoot. Dieses einfache, direkte Gameplay sprach auch Genre-Neulinge an, ohne Hardcore-Spieler abzuschrecken. Im Cockpit erlebt man die Luftgefechte hautnah: Als kleines Gimmick dient der sichtbar im Pilotensitz sitzende Flugzeugführer sogar als „Radar“ – dreht der Kopf der Figur sich nach links oder rechts, deutet dies feindliche Flugzeuge in dieser Richtung an. Treffer werden durch Einschusslöcher am eigenen Flieger angezeigt.

Neben dem Ballern gibt es auch strategische Elemente: Der Spieler sammelt Abschüsse („Kills“), kann Orden und Beförderungen erhalten und die Fähigkeiten seines Piloten verbessern. Allerdings gilt Permadeath – wird man abgeschossen, ist der eigene Pilot tot und man muss als neuer Rekrut weiterspielen. Diese permanente Todesgefahr unterstreicht die hohe Sterblichkeitsrate der Piloten im Ersten Weltkrieg und erhöht gleichzeitig die Spannung im Spielverlauf.

Besonderen Wert legte Cinemaware auf die historische Atmosphäre. Cutter und Goldstein betrieben intensive Recherche, um Authentizität zu gewährleisten. Sie besuchten unter anderem die Archive des Air & Space Museum in San Diego, wo sie auf gut erhaltene Unterlagen des US Army Air Corps aus dem 1. Weltkrieg stießen. Das Archivteam unterstützte die Entwickler begeistert mit Fotos und Dokumenten aus jener Zeit – ein „Schlaraffenland der Geschichte“, wie Goldstein es beschrieb. Außerdem verschlang das Team zahlreiche Bücher über den Luftkrieg und fügte dem Spielhandbuch sogar eine Bibliographie der verwendeten Quellen bei – vermutlich das erste Mal, dass ein Computerspiel so etwas tat. Zur Einstimmung auf die Zeit schaute man gemeinsam Klassiker der Fliegerfilm-Ära, etwa den Stummfilm Wings (1927) – den ersten Oscar-Bester-Film – sowie The Dawn Patrol (1930) in Endlosschleife.

Viele Stilmittel (Schriftarten, Kostüme, Sets) dieser Filme flossen als Hommage ein, ohne direkt von deren Handlung zu kopieren. So präsentiert das Spiel z.B. zwischen den Missionen Texttafeln in der Art von Stummfilm-Zwischentiteln, um den Tagebuchstil zu unterstreichen. Die Liebe zum Detail zeigte sich auch in der Verpackung: Wings wurde in einer großen, aufwendig gestalteten Box veröffentlicht. Darin fand sich ein 76-seitiges Handbuch (Aviator’s Briefing Manual), das wie ein historisches Pilotenhandbuch aufgemacht war. Es enthielt nicht nur Steuerungsinfos, sondern auch Hintergrundartikel zum Krieg, technische Daten der Flugzeuge, fiktive Tagebucheinträge im Erzählstil des Spiels und die erwähnte Literaturliste. Ein besonderes Schmankerl war das spielinterne Intro: In einer humorvollen Sequenz wird der erste Flugversuch der Gebrüder Wright gezeigt – ein augenzwinkernder Prolog, der die Pionierzeit der Fliegerei einleitet.

Wings erschien im Oktober 1990 exklusiv für den Commodore Amiga. Zeitgleich begann jedoch der Niedergang der Amiga-Plattform, was Cinemaware in Schwierigkeiten brachte. Dennoch schlug Wings auf dem Markt ein – zumindest kritisch. Die Reaktionen der Fachpresse waren ausgesprochen positiv. Viele sahen in Wings Cinemawares bislang bestes Spiel: Das britische Magazin Amiga Format etwa meinte, es sei „bei weitem Cinemawares bestes Spiel“. CU Amiga hob insbesondere die emotionale Wucht der Tagebuch-Inszenierung hervor. Computer Gaming World lobte Wings in den USA als „ein großartiges Arcade-Erlebnis... aufregend, neuartig und süchtig machend“. Auch in weiteren Tests erzielte das Spiel hohe Wertungen – britische Magazine wie Computer and Video Games und CU Amiga vergaben 94 %, The One 91 %, Amiga User International 90 % und Amiga Action 78 %.

Auf der Heimatplattform Amiga galt Wings schnell als Klassiker und wurde Jahre später von Amiga Power auf Platz 51 der besten Amiga-Spiele aller Zeiten gewählt. Die deutsche Presse zeigte sich etwas reservierter: Der Amiga Joker lobte zwar die „faszinierende Mischung aus Action und Simulation in opulenter Bilderpracht“, kritisierte aber auf Dauer mangelnde Abwechslung und gab 71 % Gesamtwertung. In der ASM erschien zwar eine positive Rezension, doch Wings erhielt nicht den begehrten Hitstern. Dennoch hinterließ das Spiel auch in Deutschland Eindruck – viele Fans schätzten die gelungene deutsche Übersetzung der Tagebuchtexte. Kommerziell verkaufte sich Wings ordentlich, doch blieben die Einnahmen hinter den Erwartungen zurück. Cinemaware hatte sich mit der aufwendigen Entwicklung finanziell verausgabt. Hinzu kam die rapide schrumpfende Amiga-Nutzerschaft und die Konkurrenz der 16-Bit-Konsolen. Bereits 1991 – nur ein Jahr nach Erscheinen von Wings – musste Cinemaware Insolvenz anmelden. Firmengründer Bob Jacob bezeichnete Wings später als sein persönliches Lieblingsspiel und als das Projekt, auf das er am stolzesten sei. Wings habe endlich die perfekte Balance aus cineastischer Präsentation und mitreißendem Gameplay geboten, die er immer angestrebt hatte. Tragischerweise wurde es zum Schwanengesang der Firma.

Auch nach Cinemawares Ende blieb Wings in Erinnerung. Einige Mitglieder des Entwicklungsteams machten später Karriere in der Spielebranche. Designer John Cutter arbeitete u.a. bei Dynamix (Sierra On-Line) an Titeln wie Betrayal at Krondor, während Programmierer Dan Pinal in den 2000ern z.B. als Lead Engineer an Saints Row 2 mitwirkte. Komponist Greg Haggard wandte sich der Fernseh- und Filmmusik zu und schrieb Stücke für TV-Serien (darunter Seinfeld). Die Faszination von Wings lebte in Fankreisen weiter – nicht zuletzt durch zahlreiche Amiga-Demos und Musikstücke, die das Spiel zitieren. Interessante Trivia: Ursprünglich plante Cinemaware sogar, Wings um Sprachausgabe und weitere Inhalte auf CD-ROM zu erweitern, doch 1990 war das technisch wie wirtschaftlich nicht umsetzbar.

Ebenfalls diskutierte das Team Ideen für ein Wings 2 als Nachfolger im Zweiten Weltkrieg. Dieses Projekt kam jedoch nie über frühe Konzeptstadien hinaus, da Cinemaware kurz darauf schließen musste. Immerhin findet sich im Quellcode von Wings ein versteckter Hinweis auf diese Pläne. Zudem musste in der Endphase der Entwicklung drastisch optimiert werden: Das Spiel belegte zunächst drei Disketten, doch aus Kostengründen forderte das Management eine Reduktion auf zwei Disketten – und den Programmierern gelang es tatsächlich, das Spiel durch geschickte Kompression auf 2×512 KB Diskspace unterzubringen. Diese Anekdote zeigt, mit welchen technischen Einschränkungen Entwickler damals zu kämpfen hatten.

Nach dem Untergang Cinemawares dauerte es über ein Jahrzehnt, bis Wings wieder offiziell auftauchte. 2002 veröffentlichte das wiedergegründete Cinemaware eine Neuauflage für den Game Boy Advance namens Wings Advance. Diese Umsetzung entspricht inhaltlich weitgehend dem Amiga-Original, bietet aber überarbeitete Grafik, etwas mehr Missionsvielfalt und neue Optionen. So kann man in Wings Advance wahlweise auch als deutscher Pilot spielen und den Krieg aus der Perspektive der Gegenseite erleben. Die GBA-Version wurde von Kritikern ebenfalls wohlwollend aufgenommen (Durchschnittswertung ca. 80 %) und ist heute ein gesuchter Titel für Sammler. 1992 war bereits ein Spiel namens Wings 2: Aces High für das SNES erschienen; dieses hatte jedoch bis auf das Thema nichts mit dem Cinemaware-Klassiker zu tun und stammt von einem anderen Entwickler.

Erst in den 2010er-Jahren kehrte Wings in seiner originalen Form zurück: 2012 startete Cinemaware einen Kickstarter, um ein HD-Remake (Wings: Director’s Cut) zu finanzieren, scheiterte jedoch und erreichte nur etwa 15 % des Finanzierungsziels. Ein Jahr später folgte ein neuer Versuch unter dem Titel Wings! Remastered. Diese Kampagne war erfolgreich und brachte über 91.000 US-Dollar ein, genug für die Entwicklung der Neuauflage. Wings! Remastered Edition erschien schließlich 2014 für PC und Mac (vertrieben von Kalypso Media) sowie 2015 für iOS und Android-Geräte. Das Remake bietet alle Original-Missionen und die Tagebuchstory, aber mit moderner 3D-Grafik und neu orchestriertem Soundtrack. Bei alten Fans löste die Remastered Edition gemischte Gefühle aus: Einerseits wurde sie als liebevolle Wiederbelebung begrüßt, andererseits bleibt für viele die Amiga-Version unübertroffen. Gerade die warme 32-Farben-Palette, der originalgetreue Sound und das authentische „Flair“ der Amiga-Ära machen das Original für nostalgische Spieler bis heute zur definitiven Wings-Erfahrung. Ungeachtet dessen steht Wings! Remastered als gelungener Tribut an einen Klassiker, der ein Stück Computerspielgeschichte geschrieben hat. Cinemaware mag untergegangen sein, doch Wings und sein Vermächtnis leben weiter – in den Erinnerungen der Spieler und als Meilenstein, der zeigte, wie man Actionspiel und Erzählung zu einem fesselnden digitalen Kriegsfilm zum Mitspielen verbinden kann.

In einer stillen Stunde des alten Japan fällt der Dämonenkönig über Meister und Schüler her; der Meister sinkt, der junge Krieger schwört Rache und jagt den Feind durch Raum und Zeit. First Samurai übersetzt diese klassische Racheballade in einen Seitenläufer, der Prügeleien, Plattform-Wege und kleine Rätselschleusen verbindet: Faust und Fuß, dann das funkelnde Katana, dazu Wurfäxte und Messer; verliert der Held zu viel Kraft, verliert er sein Schwert – eine elegante Dramaturgie, die in zeitgenössischen Tests als besonderer Spannungshebel hervorgehoben wurde. Die britische Presse war früh begeistert: “From the opening sequence to the final battle, this game drips quality.” („Von der Eröffnungssequenz bis zur letzten Schlacht trieft dieses Spiel vor Qualität.“) schrieb Amiga Power und vergab 91 %. Kurz darauf urteilte Amiga Format: “Gameplay, good coding and gloss. The total arcade package in one game.” („Gameplay, gutes Coding und Glanz. Das komplette Arcade-Paket in einem Spiel.“) – ebenfalls 91 %.

In einer stillen Stunde des alten Japan fällt der Dämonenkönig über Meister und Schüler her; der Meister sinkt, der junge Krieger schwört Rache und jagt den Feind durch Raum und Zeit. First Samurai übersetzt diese klassische Racheballade in einen Seitenläufer, der Prügeleien, Plattform-Wege und kleine Rätselschleusen verbindet: Faust und Fuß, dann das funkelnde Katana, dazu Wurfäxte und Messer; verliert der Held zu viel Kraft, verliert er sein Schwert – eine elegante Dramaturgie, die in zeitgenössischen Tests als besonderer Spannungshebel hervorgehoben wurde. Die britische Presse war früh begeistert: “From the opening sequence to the final battle, this game drips quality.” („Von der Eröffnungssequenz bis zur letzten Schlacht trieft dieses Spiel vor Qualität.“) schrieb Amiga Power und vergab 91 %. Kurz darauf urteilte Amiga Format: “Gameplay, good coding and gloss. The total arcade package in one game.” („Gameplay, gutes Coding und Glanz. Das komplette Arcade-Paket in einem Spiel.“) – ebenfalls 91 %.

Im Herbst 1987 veröffentlichte MicroIllusions auf dem Commodore Amiga ein Spiel, das damals fast unbemerkt blieb, heute aber als Fundament eines ganzen Subgenres gilt: Fire Power. Entwickelt wurde es von der kleinen kalifornischen Firma Silent Software Inc., mit Reichart Kurt von Wolfsheild als Designer und William A. Ware als Programmierer. Von Wolfsheild sollte später durch Spiele wie Turbo (1988) und Return Fire (1995) bleibenden Einfluss auf taktische Action-Designs nehmen.

Im Herbst 1987 veröffentlichte MicroIllusions auf dem Commodore Amiga ein Spiel, das damals fast unbemerkt blieb, heute aber als Fundament eines ganzen Subgenres gilt: Fire Power. Entwickelt wurde es von der kleinen kalifornischen Firma Silent Software Inc., mit Reichart Kurt von Wolfsheild als Designer und William A. Ware als Programmierer. Von Wolfsheild sollte später durch Spiele wie Turbo (1988) und Return Fire (1995) bleibenden Einfluss auf taktische Action-Designs nehmen.

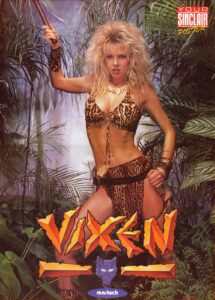

Als She-Fox 1988 erschien, war das Thema weiblicher Heldenfiguren in Computerspielen noch eine Rarität. Die britische Firma Martech Games Ltd. – bekannt durch Titel wie Zoids, Uchi Mata und Eddie Kidd Jump Challenge – wollte das ändern und präsentierte eine blonde, peitscheschwingende Heldin, die auf einem fernen Planeten gegen urzeitliche Kreaturen antrat. Auf dem Papier war das eine Mischung aus Barbarella und Rygar, eine futuristische Amazonin mit einem Hauch Glamour – typisch für die späten Achtziger.

Als She-Fox 1988 erschien, war das Thema weiblicher Heldenfiguren in Computerspielen noch eine Rarität. Die britische Firma Martech Games Ltd. – bekannt durch Titel wie Zoids, Uchi Mata und Eddie Kidd Jump Challenge – wollte das ändern und präsentierte eine blonde, peitscheschwingende Heldin, die auf einem fernen Planeten gegen urzeitliche Kreaturen antrat. Auf dem Papier war das eine Mischung aus Barbarella und Rygar, eine futuristische Amazonin mit einem Hauch Glamour – typisch für die späten Achtziger.

Als Thexder 1985 erstmals das Licht der Welt erblickte, war es ein sehr japanisches Spiel – entwickelt von Game Arts, die damals noch am Anfang standen und mit frischen Ideen experimentierten. Die Grundidee klingt bis heute wie ein pubertärer Traum: ein Kampfroboter, der sich jederzeit in einen Düsenjet verwandeln konnte, ausgestattet mit einer selbstzielenden Waffe, die automatisch Feinde anvisierte. Die SierraGamers-Community beschrieb das später so: „Thexder offers many levels and diverse enemies… Your weapon auto-aims… Your mech also contains a shield…“ (Thexder bietet viele Levels und vielfältige Gegner… deine Waffe zielt automatisch… dein Mech verfügt außerdem über ein Schutzschild…).

Als Thexder 1985 erstmals das Licht der Welt erblickte, war es ein sehr japanisches Spiel – entwickelt von Game Arts, die damals noch am Anfang standen und mit frischen Ideen experimentierten. Die Grundidee klingt bis heute wie ein pubertärer Traum: ein Kampfroboter, der sich jederzeit in einen Düsenjet verwandeln konnte, ausgestattet mit einer selbstzielenden Waffe, die automatisch Feinde anvisierte. Die SierraGamers-Community beschrieb das später so: „Thexder offers many levels and diverse enemies… Your weapon auto-aims… Your mech also contains a shield…“ (Thexder bietet viele Levels und vielfältige Gegner… deine Waffe zielt automatisch… dein Mech verfügt außerdem über ein Schutzschild…).

Als Rorke’s Drift 1990 erschien, wirkte es wie ein ungewöhnlicher Versuch, historische Kriegsführung in ein Echtzeit-Strategiespiel zu pressen. Entwickelt wurde es von Plato, einer Unterabteilung von Impressions Software, und veröffentlicht für Amiga, Atari ST und MS-DOS. Im Kern geht es um die Verteidigung einer Missionsstation im südafrikanischen Zululand des Jahres 1879: 137 britische Soldaten müssen eine Übermacht von über 4.000 Zulu-Kriegern abwehren. Das Spiel bietet zwei Szenarien, eines historisch akkurat und eines mit zufällig generierten Angriffen. Grafisch präsentierte sich das Ganze in einer isometrischen Ansicht, mit winzigen Sprite-Soldaten, die sich über den Bildschirm bewegten. Jeder einzelne Brite war als Figur steuerbar, mit eigenen Werten und Eigenheiten – was das Spiel schon damals zu einem Mikromanagement-Monster machte. Per Pausenmodus konnte man Befehle geben und die Schlacht anschließend fortsetzen. Das wirkte innovativ, aber auch ermüdend, wenn man jeden einzelnen Rotrock zum Nachladen oder zum Umpositionieren anstubsen musste.

Als Rorke’s Drift 1990 erschien, wirkte es wie ein ungewöhnlicher Versuch, historische Kriegsführung in ein Echtzeit-Strategiespiel zu pressen. Entwickelt wurde es von Plato, einer Unterabteilung von Impressions Software, und veröffentlicht für Amiga, Atari ST und MS-DOS. Im Kern geht es um die Verteidigung einer Missionsstation im südafrikanischen Zululand des Jahres 1879: 137 britische Soldaten müssen eine Übermacht von über 4.000 Zulu-Kriegern abwehren. Das Spiel bietet zwei Szenarien, eines historisch akkurat und eines mit zufällig generierten Angriffen. Grafisch präsentierte sich das Ganze in einer isometrischen Ansicht, mit winzigen Sprite-Soldaten, die sich über den Bildschirm bewegten. Jeder einzelne Brite war als Figur steuerbar, mit eigenen Werten und Eigenheiten – was das Spiel schon damals zu einem Mikromanagement-Monster machte. Per Pausenmodus konnte man Befehle geben und die Schlacht anschließend fortsetzen. Das wirkte innovativ, aber auch ermüdend, wenn man jeden einzelnen Rotrock zum Nachladen oder zum Umpositionieren anstubsen musste.

Was haben die Planeten „Erde“ und „Colian“ gemein? Richtig, Bodenschätze, die nur darauf warten, eingesammelt zu werden. „Und während einer eine Grube gräbt, der Konkurrent mit Begeisterung Dir eine klebt“. Die Hintergrundstory klingt dabei absurd, erfüllt aber ihren Zweck: Kolian war einst föderatives Hoheitsgebiet mit reichen Mineralvorkommen (Detonite, Quanza, Zenite, Aluma). Nach der Eroberung durch das Imperium werden die Kolonien zur Erzschmelze gezwungen. Die Föderation schickt einen Agenten ins Herz des Geschehens, doch das Imperium erkennt die Spionage und will alle Zeugen vernichten. Der Spieler fährt daher in einem schwer beherschbaren DSV (Defence Strategy Vehicle) über Colian, errichtet Handelsposten, repariert beschädigte Städte und schleust Ressourcen zwischen den Minen hin und her. Terrorpods verbindet dabei Shooter-Action mit Wirtschaftssimulation: Man braucht laut Entwickler „Fähigkeiten in strategischem Management ebenso wie im Sprengen“ (“both management strategy qualities as well as blasting skill”“. Neben angreifenden Terrorpods und einem unzerstörbaren Mutterschiff stören Piratenfahrzeuge („Spoiler“), die Rohstoffe klauen. Ziel ist schließlich, alle sechs Teile eines Terrorpods zu sammeln und sich so selbst ein Kriegsgerät zu bauen – erst dann endet die Mission erfolgreich.

Was haben die Planeten „Erde“ und „Colian“ gemein? Richtig, Bodenschätze, die nur darauf warten, eingesammelt zu werden. „Und während einer eine Grube gräbt, der Konkurrent mit Begeisterung Dir eine klebt“. Die Hintergrundstory klingt dabei absurd, erfüllt aber ihren Zweck: Kolian war einst föderatives Hoheitsgebiet mit reichen Mineralvorkommen (Detonite, Quanza, Zenite, Aluma). Nach der Eroberung durch das Imperium werden die Kolonien zur Erzschmelze gezwungen. Die Föderation schickt einen Agenten ins Herz des Geschehens, doch das Imperium erkennt die Spionage und will alle Zeugen vernichten. Der Spieler fährt daher in einem schwer beherschbaren DSV (Defence Strategy Vehicle) über Colian, errichtet Handelsposten, repariert beschädigte Städte und schleust Ressourcen zwischen den Minen hin und her. Terrorpods verbindet dabei Shooter-Action mit Wirtschaftssimulation: Man braucht laut Entwickler „Fähigkeiten in strategischem Management ebenso wie im Sprengen“ (“both management strategy qualities as well as blasting skill”“. Neben angreifenden Terrorpods und einem unzerstörbaren Mutterschiff stören Piratenfahrzeuge („Spoiler“), die Rohstoffe klauen. Ziel ist schließlich, alle sechs Teile eines Terrorpods zu sammeln und sich so selbst ein Kriegsgerät zu bauen – erst dann endet die Mission erfolgreich.

Sirenen heulen auf und quietschende Reifen hallen durch eine isometrische Pixel-Stadt: Chicago 90 – ein ungewöhnliches Action-Rennspiel von Microïds aus dem Jahr 1989 – versetzte die Spieler mitten in eine virtuelle Verfolgungsjagd. Dabei ließ sich das französische Entwicklerteam zu einem augenzwinkernden Konzept inspirieren: Was wäre, wenn Pac-Man ein Fluchtauto wäre und die Geister Polizeiwagen? In Chicago 90 schlüpft man entweder in die Rolle eines Gangsters auf der Flucht oder übernimmt das Kommando der Polizei. Als Gangster gilt es, nach einem Bankraub die Stadtgrenzen zu erreichen, bevor die Polizei einen einkesselt. Als Polizeichef hingegen koordiniert man bis zu sechs Einsatzwagen, um den flüchtigen Ganoven zu stellen. Dieses duale Spielprinzip – Gangster gegen Gesetzeshüter – war 1989 erfrischend originell und sorgte für zwei sehr unterschiedliche Spielerfahrungen innerhalb eines Spiels.

Sirenen heulen auf und quietschende Reifen hallen durch eine isometrische Pixel-Stadt: Chicago 90 – ein ungewöhnliches Action-Rennspiel von Microïds aus dem Jahr 1989 – versetzte die Spieler mitten in eine virtuelle Verfolgungsjagd. Dabei ließ sich das französische Entwicklerteam zu einem augenzwinkernden Konzept inspirieren: Was wäre, wenn Pac-Man ein Fluchtauto wäre und die Geister Polizeiwagen? In Chicago 90 schlüpft man entweder in die Rolle eines Gangsters auf der Flucht oder übernimmt das Kommando der Polizei. Als Gangster gilt es, nach einem Bankraub die Stadtgrenzen zu erreichen, bevor die Polizei einen einkesselt. Als Polizeichef hingegen koordiniert man bis zu sechs Einsatzwagen, um den flüchtigen Ganoven zu stellen. Dieses duale Spielprinzip – Gangster gegen Gesetzeshüter – war 1989 erfrischend originell und sorgte für zwei sehr unterschiedliche Spielerfahrungen innerhalb eines Spiels.

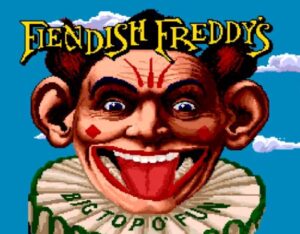

Fiendish Freddy’s Big Top O’ Fun, entwickelt von Gray Matter Inc. unter Leitung von Chris Gray und veröffentlicht 1989 von Mindscape, ist ein grellbuntes, schwarzhumoriges Zirkusspiel, das mit sechs teils brutalen Minispielen in Folge für offene Münder und verkrampfte Joystickhände sorgte. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Zirkusdirektors, der versucht, seinen heruntergekommenen Betrieb mit spektakulären Shows vor der endgültigen Schließung zu retten. 10.000 Dollar müssen verdient werden, doch da ist Fiendish Freddy – ein zynischer Saboteur mit Zylinder und Zigarrenschneidern, der nichts lieber tut, als den Artisten das Leben zur Hölle zu machen.

Fiendish Freddy’s Big Top O’ Fun, entwickelt von Gray Matter Inc. unter Leitung von Chris Gray und veröffentlicht 1989 von Mindscape, ist ein grellbuntes, schwarzhumoriges Zirkusspiel, das mit sechs teils brutalen Minispielen in Folge für offene Münder und verkrampfte Joystickhände sorgte. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Zirkusdirektors, der versucht, seinen heruntergekommenen Betrieb mit spektakulären Shows vor der endgültigen Schließung zu retten. 10.000 Dollar müssen verdient werden, doch da ist Fiendish Freddy – ein zynischer Saboteur mit Zylinder und Zigarrenschneidern, der nichts lieber tut, als den Artisten das Leben zur Hölle zu machen.

Qix. Allein schon der Name klingt wie ein Reizhusten mit Highscore: „K-K-K-Qix!“ Was nach einem obskuren Zauberspruch aus einem nicht lizenzierten „Harry Potter“-Spin-off klingt, war 1981 eines der unverständlichsten, aber auch fesselndsten Spiele, das je einen Arcade-Automaten unsicher machte. Entwickelt wurde der beinharte Zeitvertreib von Randy und Sandy Pfeiffer, einem amerikanischen Ehepaar, das offensichtlich sehr viel Spaß daran hatte, Spielern das finale Aggressionspotential zu entlocken. Die Grundidee war eigentlich simpel: ein kleines Viereck, ein paar Linien, ein paar Feinde und jede Menge Nervenzusammenbrüche. „Sort of like video-game Etch-a-Sketch“, sagte Sandy später. Auf Deutsch: „So eine Art Etch-a-Sketch als Nervensäge.“ Und wer nicht weiß, was ein Etch-a-Sketch ist: Das ist diese rote Plastiktafel mit den zwei Drehknöpfen, mit der man als Kind stundenlang versuchte, einen Kreis zu malen, und am Ende doch wieder nur ein zittriges Treppenhaus rausbekam. Also ein Zeichenbrett mit eingebautem Frustfaktor – quasi der Urvater aller unfreiwilligen Pixelkunst. Der Name „Qix“ übrigens entstand, weil Randy ein Autokennzeichen hatte, auf dem „JUS4QIX“ stand. Übersetzung? „Just for kicks“, also „nur zum Spaß“. Ironisch, denn das Spiel war für viele eher „just for heart attacks“.

Qix. Allein schon der Name klingt wie ein Reizhusten mit Highscore: „K-K-K-Qix!“ Was nach einem obskuren Zauberspruch aus einem nicht lizenzierten „Harry Potter“-Spin-off klingt, war 1981 eines der unverständlichsten, aber auch fesselndsten Spiele, das je einen Arcade-Automaten unsicher machte. Entwickelt wurde der beinharte Zeitvertreib von Randy und Sandy Pfeiffer, einem amerikanischen Ehepaar, das offensichtlich sehr viel Spaß daran hatte, Spielern das finale Aggressionspotential zu entlocken. Die Grundidee war eigentlich simpel: ein kleines Viereck, ein paar Linien, ein paar Feinde und jede Menge Nervenzusammenbrüche. „Sort of like video-game Etch-a-Sketch“, sagte Sandy später. Auf Deutsch: „So eine Art Etch-a-Sketch als Nervensäge.“ Und wer nicht weiß, was ein Etch-a-Sketch ist: Das ist diese rote Plastiktafel mit den zwei Drehknöpfen, mit der man als Kind stundenlang versuchte, einen Kreis zu malen, und am Ende doch wieder nur ein zittriges Treppenhaus rausbekam. Also ein Zeichenbrett mit eingebautem Frustfaktor – quasi der Urvater aller unfreiwilligen Pixelkunst. Der Name „Qix“ übrigens entstand, weil Randy ein Autokennzeichen hatte, auf dem „JUS4QIX“ stand. Übersetzung? „Just for kicks“, also „nur zum Spaß“. Ironisch, denn das Spiel war für viele eher „just for heart attacks“.

Wings ist ein Weltkriegs-Actionspiel des US-Studios Cinemaware, das 1990 auf dem Commodore Amiga erschien. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Jagdfliegers im Ersten Weltkrieg und erlebt in über 200 Missionen packende Luftkämpfe und Bodeneinsätze. Das Besondere an Wings war die filmreife Präsentation und die Einbettung der actionreichen Einsätze in eine fortlaufende Tagebuch-Erzählung.

Wings ist ein Weltkriegs-Actionspiel des US-Studios Cinemaware, das 1990 auf dem Commodore Amiga erschien. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Jagdfliegers im Ersten Weltkrieg und erlebt in über 200 Missionen packende Luftkämpfe und Bodeneinsätze. Das Besondere an Wings war die filmreife Präsentation und die Einbettung der actionreichen Einsätze in eine fortlaufende Tagebuch-Erzählung.