Im Jahr 1987 schickte The Edge die Spieler mit Shadow Skimmer auf einen Trip, den wohl nur die Achtziger so hervorbringen konnten: Eine Mischung aus technisch beeindruckendem 8-Bit-Shader und klassischem Labyrinth-Shooter, angesiedelt in deinem eigenen Raumschiff. „Doch diesmal kämpfen Sie gegen das gefährlichste Raumschiff im Universum: Ihr eigenes!“ witzelte damals eine Zeitschrift – und traf damit den Kern des Spiels. Als namenloser Zweiter Offizier strandet man während einer Routineinspektion mit einem Gleiter, dem namensgebenden Shadow Skimmer, im Inneren des riesigen Mutterschiffs. Die Bord-KI spielt verrückt und behandelt einen prompt als Eindringling. Türen verriegeln sich, Lasergeschütze fahren aus – kurzum: Die eigene Schiffstechnologie wird zum Endgegner. Was für ein Szenario! Diese kreative Prämisse hob Shadow Skimmer wohltuend von der Masse generischer Weltraumballereien ab und sorgte bereits in der Vorschauphase für Aufsehen. Pressemitteilungen warben mit dem ungewöhnlichen Twist, und findige Redakteure spendierten markige Zeilen wie „Ihr Raumschiff kennt keine Gnade – entkommen Sie, wenn Sie können!“.

Im Jahr 1987 schickte The Edge die Spieler mit Shadow Skimmer auf einen Trip, den wohl nur die Achtziger so hervorbringen konnten: Eine Mischung aus technisch beeindruckendem 8-Bit-Shader und klassischem Labyrinth-Shooter, angesiedelt in deinem eigenen Raumschiff. „Doch diesmal kämpfen Sie gegen das gefährlichste Raumschiff im Universum: Ihr eigenes!“ witzelte damals eine Zeitschrift – und traf damit den Kern des Spiels. Als namenloser Zweiter Offizier strandet man während einer Routineinspektion mit einem Gleiter, dem namensgebenden Shadow Skimmer, im Inneren des riesigen Mutterschiffs. Die Bord-KI spielt verrückt und behandelt einen prompt als Eindringling. Türen verriegeln sich, Lasergeschütze fahren aus – kurzum: Die eigene Schiffstechnologie wird zum Endgegner. Was für ein Szenario! Diese kreative Prämisse hob Shadow Skimmer wohltuend von der Masse generischer Weltraumballereien ab und sorgte bereits in der Vorschauphase für Aufsehen. Pressemitteilungen warben mit dem ungewöhnlichen Twist, und findige Redakteure spendierten markige Zeilen wie „Ihr Raumschiff kennt keine Gnade – entkommen Sie, wenn Sie können!“.

Technisch reizte Shadow Skimmer die Heimcomputer seiner Zeit ordentlich aus. Besonders auf dem ZX Spectrum, wo sanftes Scrolling sonst eher Mangelware war, erregte das Spiel Staunen. „Shadow Skimmer ist das flüssigst scrollende und farblich sauberste Spiel, das man auf dem Spectrum je gesehen hat“, jubelte der Your Sinclair-Tester beeindruckt über die farbenfrohe, praktisch flimmerfreie Grafikpracht. Tatsächlich gelang Programmierer John B. Marshall das Kunststück, einen Multi-Directional-Scroller auf dem Spectrum fast ohne Color-Clash umzusetzen – ein gehöriges Prestige in der 48K-Klasse. Die Spectrum-Version lief in drei großen, frei scrollenden Arealen erstaunlich flüssig, mit flackerfreien Sprites und einem sternenübersäten Hintergrund, der das Gefühl vermittelte, mit hoher Geschwindigkeit durch verwinkelte Tech-Korridore zu gleiten. Auch auf dem Amstrad CPC überzeugten die kräftigen Farben; dort wirkte das Spiel durch die CPC-Palette sogar noch bunter, wenngleich ein klein wenig langsamer in der Bewegung. Und die Commodore-64-Umsetzung? Die spielte ihren Hardware-Vorteil souverän aus: butterweiches Scrolling in alle Richtungen und ein druckvoller Soundtrack aus der SID-Chip-Schmiede. Neil Baldwin, der hier unter seinem Spitznamen “Demon” debütierte, steuerte auf dem C64 einen funky SID-Soundtrack bei, der heute noch gern von Fans remixt wird. Ergänzt wurden die Melodien von ein paar wummernden Soundeffekten aus der Hand von David Whittaker, der als einer der produktivsten Spielekomponisten der Ära bekannt war (sein Name taucht in den Credits von Shadow of the Beast bis Lazy Jones überall auf). Zwar musste man auf dem Spectrum mangels 128k-Unterstützung mit einfachem Pieps-Sound vorliebnehmen – dort gab es lediglich Intro-Gedudel – doch insgesamt galt Shadow Skimmer auf allen drei Plattformen technisch als kleines Schmankerl. Kein Wunder, dass Sinclair User dem Specci-Skimmer sogar das Prädikat „Klassiker“ verlieh und die Konkurrenz neidisch auf die Programmierkünste schielte.

Inhaltlich spielte sich Shadow Skimmer aus der Top-Down-Perspektive. Der Clou: Man steuerte den Shadow-Skimmer-Gleiter auf der Außenhülle des labyrinthartigen Schiffsrumpfs entlang. Jeder der drei Level war ein verzweigtes Labyrinth voller enger Durchgänge, Energieschranken und patrouillierender Sicherheitsdrohnen. Die Aufgabe: Finde den Ausgang – ein rettender Wartungsschacht – um in den nächsten Abschnitt zu gelangen. Natürlich hatte das Schiff etwas dagegen: Laserkanonen schossen aus Wandnischen, autonome Abfangjäger nahmen die Verfolgung auf, und Kraftfelder versperrten ganze Gänge. Der Spieler musste zunächst in jeder Zone ein verstecktes Energiekraftwerk zerstören, um die Hauptsicherung lahmzulegen – erst dann öffnete sich der versperrte Ausgang. Hier zeigte sich Shadow Skimmer als eher puzzlelastiges Shoot ’em up: Es galt, erst die richtige Route durchs Labyrinth zu tüfteln und den verborgenen Reaktor zu finden, bevor man fliehen konnte. Mit bloßem Durchballern war es nicht getan – im Gegenteil, blinde Zerstörungswut wurde sogar bestraft. Für Gesprächsstoff sorgte damals ein besonderes Spielelement: Feindliche Dronen konnte man zwar abschießen, aber an ihrer Stelle erschien augenblicklich ein unzerstörbarer Generator, der neue Gegner produzierte! Dieser perfide Mechanismus zwang dazu, sich genau zu überlegen, wann man schießt. Überall lauerten solche fiesen Design-Entscheidungen, die dem sonst klassischen Labyrinth-Shooter einen strategischen Anstrich gaben.

Eine weitere Besonderheit war der Flip-Mechanismus des Gleiters. Per Tastendruck konnte man den Shadow Skimmer um 180 Grad drehen und auf dem Rücken fliegen lassen. Dieser Trick war nötig, um gewisse Hindernisse zu passieren – etwa niedrige Tunnel oder Sperren, die den normalen Gleiter rammen würden. In der Praxis fühlte es sich an, als ob man zwischen zwei Ebenen der Spielwelt wechselt: oben Gleiter aktiv, unten Gleiter umgedreht. Allerdings konnte man geflippt weder feuern noch sich verteidigen. Diese Idee klang spannender, als sie letztlich war, denn oft bedeutete der Flip vor allem Verletzbarkeit: „Trotz flüssigem Scrolling und toller Grafik ist Shadow Skimmer letztlich kaum mehr als ein Labyrinth-Spiel“, monierte Commodore User spitz, „und das groß angekündigte Flip-Gimmick macht’s auch nicht aufregender.“ Tatsächlich blieb der Nutzen der Rückenlage etwas unterentwickelt – außer zum Durchqueren einiger Hindernisse hatte sie kaum spielerischen Mehrwert, was manchen Kritikern als vertane Chance galt. Hier merkt man, dass Shadow Skimmer vielleicht größere Pläne hatte, die nicht ganz ausgereizt wurden. Aus Entwicklerkreisen war später zu hören, dass ursprünglich mehr Level und Fallen geplant waren – so sollte es Gerüchten zufolge einen vierten Abschnitt tief im Reaktorkern geben, eventuell sogar mit einem Endgegner, der es aber nie ins Spiel schaffte. Speicherplatz und Zeitdruck setzten dem ambitionierten Design offenbar Grenzen. Trotzdem muss man den Mut zur Innovation loben: Das Gleiter-Flippen und der Mechanismus der unzerstörbaren Generatoren zwangen den Spieler, anders vorzugehen als in üblichen Ballerspielen. Dieses Strategie-Element polarisierte zwar – Power Play etwa bemängelte, das Spielgefühl leide unter dem ständigen Ausweichen und Warten – doch in der Retrospektive sorgt genau diese Eigenheit für einen nostalgischen Charme. Man erinnert sich an Shadow Skimmer eben nicht als simples Dauerfeuer-Shoot’em up, sondern als etwas eigensinniges Hybrid-Game.

Auch plattformübergreifend bot Shadow Skimmer reichlich Gesprächsstoff. Die ZX-Spectrum-Version war – ungewöhnlich genug – wohl die am besten bewertete. Dank der erwähnten technischen Brillanz und trotz lediglich zweier Farben pro Sprite (clever gewählt, um Farbüberlauf zu vermeiden) zog sie das britische Speccy-Publikum in ihren Bann. Your Sinclair vergab 8/10 Punkte, Sinclair User feierte es gar mit Lobeshymnen. Auf dem Commodore 64 hingegen schlug die Euphorie schnell in Skepsis um. Dort war man von butterweichen Scrolling-Shootern à la Paradroid oder Crafton & Xunk bereits verwöhnt – da musste Shadow Skimmer spielerisch mehr bieten, um zu glänzen. Das tat es leider nicht ganz. So vergab Zzap!64 nur maue 57 % und urteilte sinngemäß, dass unter der hübschen Haube zu wenig neue Ideen stecken. Die C64-Fassung bestach zwar audiovisuell – Neil Baldwins SID-Soundtrack mit dem eingängigen Titelthema wurde lobend hervorgehoben –, aber das Maze-Konzept erschien 1987 auf dem Brotkasten vielen bereits etwas angestaubt. Und wie schlug sich die Amstrad-CPC-Version? Die französischen und britischen CPC-Magazine zeigten sich geteilt. Während man die knackigen Mode-0-Grafiken (16 Farben gleichzeitig!) positiv registrierte, rümpfte mancher Tester die Nase über die zähe Steuerung. Amstrad Action zog am Ende mit nur 58 % Gesamtwertung vom Platz – also ähnlich reserviert wie die C64-Kollegen.

Im Kern spielten sich jedoch alle 8-Bit-Versionen sehr ähnlich, da sie auf dem gleichen Grunddesign beruhten. Erwähnenswert: Die Entwicklungsarbeiten wurden bei The Edge wohl parallel verteilt. John B. Marshall entwarf das Konzept und war hauptverantwortlich für die Spectrum-Variante (laut Credits „Game Concept“ – er hatte zuvor schon mit Titeln wie Elidon für den CPC Erfahrungen gesammelt). Jack Wilkes, der Grafiker des Teams, steuerte die Optik bei – er sollte später vor allem durch Comic-Umsetzungen wie Garfield: Big, Fat, Hairy Deal (1988) und Snoopy (1989) bekannt werden, wo seine detailreichen Pixelkunstwerke die Comicfans begeisterten. Die C64-Umsetzung programmierte Martin „Mat“ Sneap, ein junger Coder, der zuvor am skurrilen Prügelspiel Knuckle Busters (1986) mitgearbeitet hatte. Sneap passte Marshalls Konzept an den Commodore an und integrierte den SID-Sound. Fun Fact am Rande: Shadow Skimmer war Neil Baldwins erster veröffentlichter Game-Soundtrack – der Beginn einer beachtlichen Karriere, die ihn später als Komponist für zahlreiche NES-Spiele (darunter Ferrari Grand Prix Challenge und Hero Quest) bekannt machen sollte. Baldwin selbst erinnerte sich in Interviews schmunzelnd daran, wie er 1987 unter dem Pseudonym „Demon“ den Job bekam: Er hatte ein Demotune namens „Demon’s First“ vorgelegt, das The Edge so überzeugte, dass man ihm prompt die Musik für Shadow Skimmer übertrug. Nicht schlecht für den Einstieg!

Trotz aller Vorschusslorbeeren offenbarte sich im Langzeittest aber, dass Shadow Skimmer nicht jedem schmeckte. Spielerisch war es eben mehr Labyrinth als Action – eine Designentscheidung, die zwar originell war, aber nicht zur Geduld eines jeden passte. Einige Magazine lobten den Nervenkitzel, mit begrenzten Schilden (drei Treffer und der Ofen ist aus) durch verwinkelte Korridore zu schleichen und zu überlegen, ob man einen Verfolger abschießt oder ihn lieber in eine Sackgasse lockt. Andere empfanden genau das als zäh. „Trotz seiner flüssigen Scrolling-Effekte ist Shadow Skimmer letztlich kaum mehr als ein Labyrinth-Spiel“, merkte Commodore User sarkastisch an. Und tatsächlich: Hat man den optimalen Pfad gefunden, sind die drei Levels recht schnell durchgespielt – Shadow Skimmer bot erfahrenen Action-Veteranen wenig Anreiz für wochenlange Beschäftigung.

Die Verkaufszahlen spiegelten dieses durchwachsene Echo wider. Konkrete Stückzahlen sind heute schwer aufzutreiben, aber The Edge sah sich bereits Ende 1987 veranlasst, den Titel günstiger neu aufzulegen. In Großbritannien erschien er wenig später auf dem Budget-Label The Micro Selection für nur £ 2,99 – ein Zeichen dafür, dass der große kommerzielle Wurf ausblieb. International hingegen kam Shadow Skimmer unterschiedlich an: In Spanien vertrieb Erbe Software eine lokalisierte Fassung („Shadow Skimmer“ wurde dort mit einem bunten Cover beworben, das einen Gleiter vor Sci-Fi-Kulisse zeigt), und in Deutschland war das Spiel zumindest in den Charts kurz vertreten. ASM führte die Spectrum-Version im Januar ’88 als „ASM-Hit“ mit guter Wertung, was zeigt, dass man hierzulande durchaus Gefallen am Konzept fand – zumal der Spectrum in Deutschland ein Exot war und technische Highlights dort gern hervorgehoben wurden. Auf dem C64 schaffte es Shadow Skimmer dagegen nur für kurze Zeit in die Mittelfeld-Ränge der Verkaufshitparaden, bevor es von populäreren Actiontiteln überholt wurde. Angesichts dieser durchwachsenen Resonanz ist es wenig überraschend, dass geplante Erweiterungen oder ein möglicher Nachfolger nie das Licht der Welt erblickten. Es gab wohl Ideen für ein Shadow Skimmer 2 mit neuen Gleiter-Modellen und größeren Schiffsumgebungen, doch nach 1988 verlor The Edge das Interesse – man konzentrierte sich lieber auf lizenzträchtige Projekte wie Garfield oder Innovationen auf 16-Bit-Systemen.

Aus heutiger Sicht haftet Shadow Skimmer jener undergroundige Retro-Charme an, wie ihn nur die späten Achtziger hervorbringen konnten. Das Spiel ist kein unumstrittener Klassiker – dafür spalten sich die Meinungen zu sehr. Doch gerade diese Kontroversen machen den Reiz eines Wiederbesuchs aus: Einerseits genießt man die verblüffend flüssige Grafik und den coolen Sound (wer einmal den eingängigen Titeltrack gehört hat, wird einen SID-Ohrwurm davontragen). Andererseits merkt man auch die Limits: die etwas sterile Umgebung, den Mangel an Abwechslung nach Level 3 und die Tatsache, dass man im letzten Abschnitt eben keinen großen Endkampf hat, sondern „nur“ wieder durch ein Tor entschwindet. Retro Gamer würde wohl augenzwinkernd urteilen: Shadow Skimmer ist ein Produkt seiner Zeit – voller Ideen, aber auch ein bisschen fragmentarisch. Gerade das macht aber den nostalgischen Reiz aus. Man fühlt sich zurückversetzt in die Ära, als Entwickler mit Minimal-Hardware Maximales versuchten und dabei kreative Wege gingen, um Spieler zu überraschen.

Abschließend darf natürlich ein Blick auf die harten Zahlen nicht fehlen – damals wie heute ein Lieblingsthema der Branchenbeobachter. Shadow Skimmer wurde 1987 zum üblichen Vollpreis veröffentlicht. In Großbritannien lagen die empfohlenen Ladenpreise bei etwa £ 7,95 für die Kassettenversion und £ 12,95 für die Diskette. In Deutschland entsprach das rund 30 DM (Kassette) bzw. 50 DM (Disk)** – gängige Preise für Top-Titel jener Zeit. Rechnet man die Inflation bis heute mit ein, wirken diese Beträge allerdings deutlich stattlicher: Rund 60 DM (also etwa 30 €) müsste man heute für die Tape-Version hinblättern, und eine Diskette käme inflationsbereinigt auf ca. 100 DM – umgerechnet gut 50 €. Mit anderen Worten: Shadow Skimmer war kein Schnäppchen, sondern ein vollwertiger Premium-Release der Ära, der preislich mit Genre-Kollegen wie R-Type oder Gauntlet gleichzog. Dass The Edge den Titel binnen eines Jahres als Budget-Version für 15 bis 20 Mark verramschte, spricht Bände – der Markt hatte gesprochen. Ironischerweise sorgen gerade diese alten Preise heute für Schmunzeln: Wer damals 30 Mark investierte, hält nun vielleicht die verblasste Kassette in Händen und denkt sich, dass jeder Cent es wert war für die Stunden an Frust und Freude. Denn so ist es doch mit vielen Spielen jener Zeit: Was Shadow Skimmer an Spielumfang fehlte, machte es durch Persönlichkeit wett.

Heute zählt Shadow Skimmer zu den liebenswerten Kuriositäten der 8-Bit-Ära. In Retro-Gamer-Kreisen wird es gerne als Geheimtipp für den ZX Spectrum gehandelt – als Spiel, das zeigte, was auf der Kiste möglich war, „so elegant programmiert, dass man glauben könnte, auf einer 16-Bit-Maschine zu spielen“, wie ein begeisterter Fan rückblickend meinte. C64-Veteranen erinnern sich vor allem an die Musik und daran, dass der Titel seinerzeit in so mancher Disketten-Kopiersammlung schlummerte (häufig zwischen anderen Edge-Spielen wie Warlock oder Bobby Bearing zu finden). Auf dem Amstrad CPC wiederum gehört Shadow Skimmer zu jenen Ports, die man mal antestet, um die farbenfrohe Grafik zu bewundern – und dann eventuell zu etwas Dynamischerem weiterzieht. Doch egal auf welcher Plattform: Der ironisch-nostalgische Ton, in dem wir heute darüber sprechen, wäre ohne die Pionierarbeit seiner Macher nicht möglich. John B. Marshall und Jack Wilkes haben mit ihrem Team ein Spiel geschaffen, das vielleicht nicht in jeder Hinsicht glänzte, aber mutig Neues versuchte. Und alleine dafür gebührt Shadow Skimmer ein Platz im Pantheon der Retro-Erinnerungen. In einer Zeit, als wir gegen Aliens kämpften, kämpfte Shadow Skimmer gegen etwas viel Interessanteres – nämlich gegen uns selbst, beziehungsweise unsere eigenen Schiffe und Erwartungen.

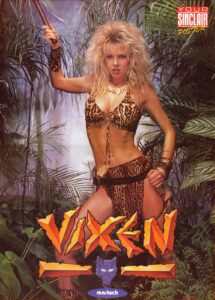

Als She-Fox 1988 erschien, war das Thema weiblicher Heldenfiguren in Computerspielen noch eine Rarität. Die britische Firma Martech Games Ltd. – bekannt durch Titel wie Zoids, Uchi Mata und Eddie Kidd Jump Challenge – wollte das ändern und präsentierte eine blonde, peitscheschwingende Heldin, die auf einem fernen Planeten gegen urzeitliche Kreaturen antrat. Auf dem Papier war das eine Mischung aus Barbarella und Rygar, eine futuristische Amazonin mit einem Hauch Glamour – typisch für die späten Achtziger.

Als She-Fox 1988 erschien, war das Thema weiblicher Heldenfiguren in Computerspielen noch eine Rarität. Die britische Firma Martech Games Ltd. – bekannt durch Titel wie Zoids, Uchi Mata und Eddie Kidd Jump Challenge – wollte das ändern und präsentierte eine blonde, peitscheschwingende Heldin, die auf einem fernen Planeten gegen urzeitliche Kreaturen antrat. Auf dem Papier war das eine Mischung aus Barbarella und Rygar, eine futuristische Amazonin mit einem Hauch Glamour – typisch für die späten Achtziger.

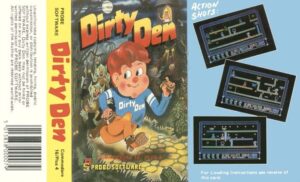

Als 1986 das Spiel Dirty Den für den Commodore 16 und den Plus/4 erschien, ahnte wohl kaum jemand, dass hier eines der letzten großen Action-Signale für die kleine Commodore-Reihe gesetzt wurde. Das Spiel, entwickelt von Vakis Paraskeva für Probe Software, wurde in 16 Kilobyte Maschinencode gepresst – eine technische Leistung, wenn man bedenkt, dass allein der Titelbildschirm und die Spiellogik schon einen beachtlichen Teil des Speichers verschlangen. Probe Software, 1984 von Paraskeva und Fergus McGovern gegründet, war damals ein Zwei-Mann-Betrieb, der buchstäblich alles selbst machte: „At this stage everything from packaging to marketing was still done by Fergus and Vakis … it was turning into a 24 hours a day job.“ Übersetzt: „In dieser Phase wurden Verpackung und Marketing noch ganz von Fergus und Vakis gemacht … es entwickelte sich zu einem 24-Stunden-Job.“

Als 1986 das Spiel Dirty Den für den Commodore 16 und den Plus/4 erschien, ahnte wohl kaum jemand, dass hier eines der letzten großen Action-Signale für die kleine Commodore-Reihe gesetzt wurde. Das Spiel, entwickelt von Vakis Paraskeva für Probe Software, wurde in 16 Kilobyte Maschinencode gepresst – eine technische Leistung, wenn man bedenkt, dass allein der Titelbildschirm und die Spiellogik schon einen beachtlichen Teil des Speichers verschlangen. Probe Software, 1984 von Paraskeva und Fergus McGovern gegründet, war damals ein Zwei-Mann-Betrieb, der buchstäblich alles selbst machte: „At this stage everything from packaging to marketing was still done by Fergus and Vakis … it was turning into a 24 hours a day job.“ Übersetzt: „In dieser Phase wurden Verpackung und Marketing noch ganz von Fergus und Vakis gemacht … es entwickelte sich zu einem 24-Stunden-Job.“ Das Spiel verläuft in klassischer Bildschirm-zu-Bildschirm-Manier: Jeder Raum ist ein Puzzle aus Leitern, Plattformen und beweglichen Objekten. Feindliche Kreaturen – meist fliegende Wesen, animierte Bälle oder kleine Roboter – bewegen sich nach festen Mustern, und die Herausforderung liegt darin, das Timing ihrer Bahnen zu studieren. Den springt mit erstaunlicher Präzision, was dem Spiel trotz seiner Einfachheit eine gewisse Geschmeidigkeit verleiht. Fallen wie Dornen, rollende Geschosse oder Laserbarrieren zwingen den Spieler zu vorausschauender Bewegung – ein Fehler, und man beginnt den Raum von vorn. Manche Räume haben zusätzlich trickreiche Mechanismen: Plattformen, die unter den Füßen verschwinden, oder Aufzüge, die nur bei Kontakt mit bestimmten Objekten reagieren. Ein kleines, aber feines Detail sind die Schokoladenstücke selbst – sie sind oft so platziert, dass man riskante Sprünge wagen muss, anstatt den sicheren Weg zu nehmen. Dieses Element verleiht Dirty Den einen gewissen Suchtfaktor: „Nur noch einen Versuch, diesmal schaffe ich’s ohne Absturz!“ – ein Satz, den man 1986 in so manchem Kinderzimmer gehört haben dürfte.

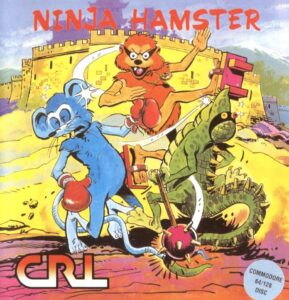

Das Spiel verläuft in klassischer Bildschirm-zu-Bildschirm-Manier: Jeder Raum ist ein Puzzle aus Leitern, Plattformen und beweglichen Objekten. Feindliche Kreaturen – meist fliegende Wesen, animierte Bälle oder kleine Roboter – bewegen sich nach festen Mustern, und die Herausforderung liegt darin, das Timing ihrer Bahnen zu studieren. Den springt mit erstaunlicher Präzision, was dem Spiel trotz seiner Einfachheit eine gewisse Geschmeidigkeit verleiht. Fallen wie Dornen, rollende Geschosse oder Laserbarrieren zwingen den Spieler zu vorausschauender Bewegung – ein Fehler, und man beginnt den Raum von vorn. Manche Räume haben zusätzlich trickreiche Mechanismen: Plattformen, die unter den Füßen verschwinden, oder Aufzüge, die nur bei Kontakt mit bestimmten Objekten reagieren. Ein kleines, aber feines Detail sind die Schokoladenstücke selbst – sie sind oft so platziert, dass man riskante Sprünge wagen muss, anstatt den sicheren Weg zu nehmen. Dieses Element verleiht Dirty Den einen gewissen Suchtfaktor: „Nur noch einen Versuch, diesmal schaffe ich’s ohne Absturz!“ – ein Satz, den man 1986 in so manchem Kinderzimmer gehört haben dürfte. Ninja Schildkröten, eine Ratte als Meister, ein Pferd mit einem mächtigen Schießprügel (Brave Starr) oder zwei Streifenhörnchen als Ritter des Rechts (Chip 'n Dale, in Deutschland eher als Chip und Chap - Ritter des Rechts bekannt): wieso also nicht auch ein Nahkampf-Hamster?

Ninja Schildkröten, eine Ratte als Meister, ein Pferd mit einem mächtigen Schießprügel (Brave Starr) oder zwei Streifenhörnchen als Ritter des Rechts (Chip 'n Dale, in Deutschland eher als Chip und Chap - Ritter des Rechts bekannt): wieso also nicht auch ein Nahkampf-Hamster?

Als Hercules – The Twelve Labours 1984 bei Alpha Omega Software erschien, ahnte kaum jemand, dass dieses Plattformspiel zu einem jener kuriosen Phänomene werden würde, die gleichermaßen belächelt, verflucht und geliebt wurden. Der junge Programmierer Steve Bak, zuvor Grafiker bei Bug-Byte, hatte sich vorgenommen, die griechische Mythologie mit der Logik von 8-Bit-Mechaniken zu verschmelzen. Die Idee klang zunächst ambitioniert: zwölf Aufgaben, inspiriert von den klassischen Heldentaten des Zeus-Sohnes, verteilt über dutzende Bildschirme, zufällig auswählbar, jedes mit eigener Animation, Gegnern und Hindernissen. Bak selbst nannte das Konzept später „zu groß für den Speicher, aber zu schön, um es nicht zu versuchen.“

Als Hercules – The Twelve Labours 1984 bei Alpha Omega Software erschien, ahnte kaum jemand, dass dieses Plattformspiel zu einem jener kuriosen Phänomene werden würde, die gleichermaßen belächelt, verflucht und geliebt wurden. Der junge Programmierer Steve Bak, zuvor Grafiker bei Bug-Byte, hatte sich vorgenommen, die griechische Mythologie mit der Logik von 8-Bit-Mechaniken zu verschmelzen. Die Idee klang zunächst ambitioniert: zwölf Aufgaben, inspiriert von den klassischen Heldentaten des Zeus-Sohnes, verteilt über dutzende Bildschirme, zufällig auswählbar, jedes mit eigener Animation, Gegnern und Hindernissen. Bak selbst nannte das Konzept später „zu groß für den Speicher, aber zu schön, um es nicht zu versuchen.“

Im Jahr 1987 schickte The Edge die Spieler mit Shadow Skimmer auf einen Trip, den wohl nur die Achtziger so hervorbringen konnten: Eine Mischung aus technisch beeindruckendem 8-Bit-Shader und klassischem Labyrinth-Shooter, angesiedelt in deinem eigenen Raumschiff. „Doch diesmal kämpfen Sie gegen das gefährlichste Raumschiff im Universum: Ihr eigenes!“ witzelte damals eine Zeitschrift – und traf damit den Kern des Spiels. Als namenloser Zweiter Offizier strandet man während einer Routineinspektion mit einem Gleiter, dem namensgebenden Shadow Skimmer, im Inneren des riesigen Mutterschiffs. Die Bord-KI spielt verrückt und behandelt einen prompt als Eindringling. Türen verriegeln sich, Lasergeschütze fahren aus – kurzum: Die eigene Schiffstechnologie wird zum Endgegner. Was für ein Szenario! Diese kreative Prämisse hob Shadow Skimmer wohltuend von der Masse generischer Weltraumballereien ab und sorgte bereits in der Vorschauphase für Aufsehen. Pressemitteilungen warben mit dem ungewöhnlichen Twist, und findige Redakteure spendierten markige Zeilen wie „Ihr Raumschiff kennt keine Gnade – entkommen Sie, wenn Sie können!“.

Im Jahr 1987 schickte The Edge die Spieler mit Shadow Skimmer auf einen Trip, den wohl nur die Achtziger so hervorbringen konnten: Eine Mischung aus technisch beeindruckendem 8-Bit-Shader und klassischem Labyrinth-Shooter, angesiedelt in deinem eigenen Raumschiff. „Doch diesmal kämpfen Sie gegen das gefährlichste Raumschiff im Universum: Ihr eigenes!“ witzelte damals eine Zeitschrift – und traf damit den Kern des Spiels. Als namenloser Zweiter Offizier strandet man während einer Routineinspektion mit einem Gleiter, dem namensgebenden Shadow Skimmer, im Inneren des riesigen Mutterschiffs. Die Bord-KI spielt verrückt und behandelt einen prompt als Eindringling. Türen verriegeln sich, Lasergeschütze fahren aus – kurzum: Die eigene Schiffstechnologie wird zum Endgegner. Was für ein Szenario! Diese kreative Prämisse hob Shadow Skimmer wohltuend von der Masse generischer Weltraumballereien ab und sorgte bereits in der Vorschauphase für Aufsehen. Pressemitteilungen warben mit dem ungewöhnlichen Twist, und findige Redakteure spendierten markige Zeilen wie „Ihr Raumschiff kennt keine Gnade – entkommen Sie, wenn Sie können!“.

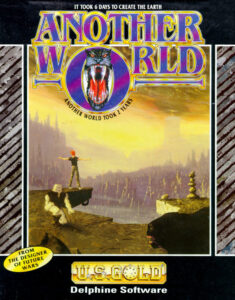

Jeder, der Anfang der 1990er Jahre einen Amiga oder Atari ST besaß, erinnert sich an Another World – jenes geheimnisvolle Diskettenspiel, das meist als kopierte Version von Freund zu Freund weitergereicht wurde, mit krakeliger Aufschrift „OUTWORLD“ oder einfach „ANOTHER“, und das in seiner stillen, polygonalen Eleganz irgendwo zwischen Prince of Persia und einem Science-Fiction-Traum zu existieren schien. Kaum ein Spiel jener Zeit verströmte eine solche Aura von Fremdheit und filmischer Dichte. Entwickelt wurde es 1991 von dem französischen Ausnahmetalent Éric Chahi, der ein Werk schuf, das sich gegen die Konventionen seiner Zeit stellte. Chahi arbeitete über zwei Jahre lang an seinem Werk – völlig unabhängig, unterstützt nur durch Delphine Software als Publisher und Freitas als Komponist.

Jeder, der Anfang der 1990er Jahre einen Amiga oder Atari ST besaß, erinnert sich an Another World – jenes geheimnisvolle Diskettenspiel, das meist als kopierte Version von Freund zu Freund weitergereicht wurde, mit krakeliger Aufschrift „OUTWORLD“ oder einfach „ANOTHER“, und das in seiner stillen, polygonalen Eleganz irgendwo zwischen Prince of Persia und einem Science-Fiction-Traum zu existieren schien. Kaum ein Spiel jener Zeit verströmte eine solche Aura von Fremdheit und filmischer Dichte. Entwickelt wurde es 1991 von dem französischen Ausnahmetalent Éric Chahi, der ein Werk schuf, das sich gegen die Konventionen seiner Zeit stellte. Chahi arbeitete über zwei Jahre lang an seinem Werk – völlig unabhängig, unterstützt nur durch Delphine Software als Publisher und Freitas als Komponist.

Alcatraz erschien 1992 unter dem Banner von Infogrames und wurde vom britischen Team 221B Software Development entwickelt. Im Zentrum stand eine Prämisse, die direkt aus einem 80er-Jahre-Actionfilm hätte stammen können: Die berüchtigte Gefängnisinsel Alcatraz war in den Händen des Drogenlords Miguel Tardiez, und zwei US-Navy-SEALs mit den martialischen Codenamen „Bird“ und „Fist“ sollten die Insel stürmen, Beweise sichern und den Oberbösewicht endgültig ausschalten. Dass das Szenario dem Spieler zwei Stunden Echtzeit für diese Mission gab, unterstrich den Anspruch von Infogrames, Spannung mit taktischem Druck zu verbinden.

Alcatraz erschien 1992 unter dem Banner von Infogrames und wurde vom britischen Team 221B Software Development entwickelt. Im Zentrum stand eine Prämisse, die direkt aus einem 80er-Jahre-Actionfilm hätte stammen können: Die berüchtigte Gefängnisinsel Alcatraz war in den Händen des Drogenlords Miguel Tardiez, und zwei US-Navy-SEALs mit den martialischen Codenamen „Bird“ und „Fist“ sollten die Insel stürmen, Beweise sichern und den Oberbösewicht endgültig ausschalten. Dass das Szenario dem Spieler zwei Stunden Echtzeit für diese Mission gab, unterstrich den Anspruch von Infogrames, Spannung mit taktischem Druck zu verbinden.

Als Capcom 1984 das Spiel 1942 in die Spielhallen brachte, traf man den Nerv einer ganzen Generation, die an Arcade-Automaten ihre Reflexe schärfte und Münzen im Sekundentakt in die Slots warf. Das Setting war für westliche Märkte ungewöhnlich und mutig zugleich: ein Zweiter-Weltkriegs-Shooter aus der Vogelperspektive, in dem der Spieler als Pilot eines amerikanischen Jagdflugzeugs über dem Pazifik gegen die kaiserlich-japanische Flotte kämpfte. Hinter dem Projekt stand Yoshiki Okamoto, der bereits zuvor bei Konami Erfahrungen mit Actiontiteln gesammelt hatte, bevor er zu Capcom wechselte. Er selbst erklärte später, er habe einen Titel erschaffen wollen, der nicht einfach futuristische Raumschiffe zeigte, sondern „eine historische Kulisse, die jeder sofort versteht“. Zusammen mit Programmierern wie Noritaka Funamizu und Akira Nishitani wurde 1942 auf Capcoms hauseigenem Arcade-Board entwickelt, dessen Hardware mit einem Zilog

Als Capcom 1984 das Spiel 1942 in die Spielhallen brachte, traf man den Nerv einer ganzen Generation, die an Arcade-Automaten ihre Reflexe schärfte und Münzen im Sekundentakt in die Slots warf. Das Setting war für westliche Märkte ungewöhnlich und mutig zugleich: ein Zweiter-Weltkriegs-Shooter aus der Vogelperspektive, in dem der Spieler als Pilot eines amerikanischen Jagdflugzeugs über dem Pazifik gegen die kaiserlich-japanische Flotte kämpfte. Hinter dem Projekt stand Yoshiki Okamoto, der bereits zuvor bei Konami Erfahrungen mit Actiontiteln gesammelt hatte, bevor er zu Capcom wechselte. Er selbst erklärte später, er habe einen Titel erschaffen wollen, der nicht einfach futuristische Raumschiffe zeigte, sondern „eine historische Kulisse, die jeder sofort versteht“. Zusammen mit Programmierern wie Noritaka Funamizu und Akira Nishitani wurde 1942 auf Capcoms hauseigenem Arcade-Board entwickelt, dessen Hardware mit einem Zilog

Als Thexder 1985 erstmals das Licht der Welt erblickte, war es ein sehr japanisches Spiel – entwickelt von Game Arts, die damals noch am Anfang standen und mit frischen Ideen experimentierten. Die Grundidee klingt bis heute wie ein pubertärer Traum: ein Kampfroboter, der sich jederzeit in einen Düsenjet verwandeln konnte, ausgestattet mit einer selbstzielenden Waffe, die automatisch Feinde anvisierte. Die SierraGamers-Community beschrieb das später so: „Thexder offers many levels and diverse enemies… Your weapon auto-aims… Your mech also contains a shield…“ (Thexder bietet viele Levels und vielfältige Gegner… deine Waffe zielt automatisch… dein Mech verfügt außerdem über ein Schutzschild…).

Als Thexder 1985 erstmals das Licht der Welt erblickte, war es ein sehr japanisches Spiel – entwickelt von Game Arts, die damals noch am Anfang standen und mit frischen Ideen experimentierten. Die Grundidee klingt bis heute wie ein pubertärer Traum: ein Kampfroboter, der sich jederzeit in einen Düsenjet verwandeln konnte, ausgestattet mit einer selbstzielenden Waffe, die automatisch Feinde anvisierte. Die SierraGamers-Community beschrieb das später so: „Thexder offers many levels and diverse enemies… Your weapon auto-aims… Your mech also contains a shield…“ (Thexder bietet viele Levels und vielfältige Gegner… deine Waffe zielt automatisch… dein Mech verfügt außerdem über ein Schutzschild…).

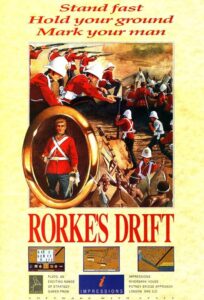

Als Rorke’s Drift 1990 erschien, wirkte es wie ein ungewöhnlicher Versuch, historische Kriegsführung in ein Echtzeit-Strategiespiel zu pressen. Entwickelt wurde es von Plato, einer Unterabteilung von Impressions Software, und veröffentlicht für Amiga, Atari ST und MS-DOS. Im Kern geht es um die Verteidigung einer Missionsstation im südafrikanischen Zululand des Jahres 1879: 137 britische Soldaten müssen eine Übermacht von über 4.000 Zulu-Kriegern abwehren. Das Spiel bietet zwei Szenarien, eines historisch akkurat und eines mit zufällig generierten Angriffen. Grafisch präsentierte sich das Ganze in einer isometrischen Ansicht, mit winzigen Sprite-Soldaten, die sich über den Bildschirm bewegten. Jeder einzelne Brite war als Figur steuerbar, mit eigenen Werten und Eigenheiten – was das Spiel schon damals zu einem Mikromanagement-Monster machte. Per Pausenmodus konnte man Befehle geben und die Schlacht anschließend fortsetzen. Das wirkte innovativ, aber auch ermüdend, wenn man jeden einzelnen Rotrock zum Nachladen oder zum Umpositionieren anstubsen musste.

Als Rorke’s Drift 1990 erschien, wirkte es wie ein ungewöhnlicher Versuch, historische Kriegsführung in ein Echtzeit-Strategiespiel zu pressen. Entwickelt wurde es von Plato, einer Unterabteilung von Impressions Software, und veröffentlicht für Amiga, Atari ST und MS-DOS. Im Kern geht es um die Verteidigung einer Missionsstation im südafrikanischen Zululand des Jahres 1879: 137 britische Soldaten müssen eine Übermacht von über 4.000 Zulu-Kriegern abwehren. Das Spiel bietet zwei Szenarien, eines historisch akkurat und eines mit zufällig generierten Angriffen. Grafisch präsentierte sich das Ganze in einer isometrischen Ansicht, mit winzigen Sprite-Soldaten, die sich über den Bildschirm bewegten. Jeder einzelne Brite war als Figur steuerbar, mit eigenen Werten und Eigenheiten – was das Spiel schon damals zu einem Mikromanagement-Monster machte. Per Pausenmodus konnte man Befehle geben und die Schlacht anschließend fortsetzen. Das wirkte innovativ, aber auch ermüdend, wenn man jeden einzelnen Rotrock zum Nachladen oder zum Umpositionieren anstubsen musste.