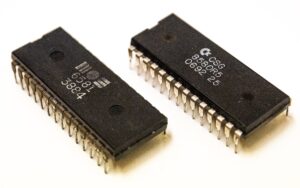

By Taras Young - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=123635057

Als der Commodore 64 Anfang der achtziger Jahre auf den Markt kam, war Klang in Heimcomputern noch keine Selbstverständlichkeit. Zwar verfügten einige Systeme bereits über programmierbare Soundchips, die mehrstimmige Tonausgabe erlaubten – etwa der POKEY in den Rechnern der Atari-800-Reihe oder die später weit verbreiteten PSG-Chips von General Instrument –, doch blieb ihre Klanggestaltung meist auf klar definierte, digitale Strukturen beschränkt. Musik entstand hier vor allem durch geschickte Programmierung, weniger durch klangliche Formbarkeit. Piepsen, Klacken, einfache Melodien – funktional, aber ohne ausgeprägte klangliche Tiefe. Vor diesem Hintergrund war der Soundchip des Commodore 64 kein evolutionärer Zwischenschritt, sondern ein bewusster Bruch mit dem Gewohnten.

Im Inneren des Rechners arbeitete kein gewöhnlicher Tongenerator, sondern ein Baustein mit musikalischem Anspruch: der MOS Technology 6581 SID (Sound Interface Device). Er war nicht dafür gedacht, lediglich Töne auszugeben, sondern Klänge zu formen. Drei unabhängige Stimmen, Hüllkurvensteuerung, unterschiedliche Wellenformen und ein analoger Filter machten aus dem Heimcomputer ein Instrument. Nicht perfekt, nicht berechenbar – aber lebendig. Und genau darin lag seine Besonderheit.

Der SID war kein Zufallsprodukt und kein nachträglich veredelter Beeper. Er entstand aus der Idee, dass ein Computer nicht nur rechnen, sondern auch klingen sollte. Und dieser Klang war nicht neutral. Er hatte Ecken, Widerstand und Persönlichkeit. Während andere Systeme sauberer, aber austauschbar wirkten, entwickelte der Commodore 64 eine akustische Identität, die man wiedererkannte, oft schon nach wenigen Takten – und die bis heute nachhallt.

Entwickelt wurde der SID bei MOS Technology, der Halbleitersparte von Commodore. Verantwortlich war Robert Yannes, ein Ingenieur mit ungewöhnlichem Profil: Er war Musiker. Diese Perspektive prägte den Chip hörbar. Sein Ziel war kein technischer Minimalbaustein, sondern etwas, das sich spielen ließ – ein kleiner Synthesizer, eingebaut in einen Heimcomputer, bezahlbar für Millionen. Der Zeitrahmen war knapp. Der Commodore 64 entstand in etwas mehr als einem Jahr, der SID selbst in wenigen Monaten. Perfektion im industriellen Sinne war dabei nicht erreichbar. Ausdruckskraft hingegen schon.

Robert Yannes blieb auch nach seiner Zeit bei Commodore dem Thema Klang treu, ohne noch einmal öffentlich in Erscheinung zu treten. Anders als viele später gefeierte Chip-Designer suchte er nie die Rolle des Visionärs oder Branchenstars. Er arbeitete in den folgenden Jahren weiterhin im Bereich digitaler Audiotechnik, unter anderem bei Ensoniq, wo Konzepte der Synthese und Klangformung in professionellere, samplerbasierte Systeme überführt wurden. In den neunziger Jahren zog sich Yannes zunehmend aus der sichtbaren Produktentwicklung zurück. Der SID blieb sein prägendstes Werk – und zugleich sein dauerhaftes Vermächtnis.

Der erste serienmäßig eingesetzte SID, der MOS 6581, verfügt über drei unabhängige Stimmen. Man kann sie sich wie drei kleine Instrumente vorstellen, die gleichzeitig erklingen können. Jede Stimme beginnt mit einer einfachen Wellenform, die das klangliche Rohmaterial liefert: mal weich, mal scharf, mal hohl oder körnig. Musik entsteht daraus erst durch Bewegung – durch das Einsetzen eines Tons, sein Anschwellen, sein Verweilen und sein Verklingen. Genau dafür sorgt der SID mit seiner internen Hüllkurvensteuerung. Klänge konnten atmen, stehen bleiben oder langsam ausklingen. Für einen Heimcomputer zu Beginn der achtziger Jahre war das außergewöhnlich.

Das eigentliche Herz des SID liegt jedoch im Filter. Vereinfacht gesagt entscheidet er, welche Anteile eines Klangs durchgelassen werden und welche verschwinden. Er kann Töne weichzeichnen oder schärfen, sie abdunkeln oder zum Kreischen bringen. Dieser Filter arbeitet analog – und genau das macht den Unterschied. Analog bedeutet hier: Nichts ist völlig festgelegt. Werte schwanken, Übergänge sind fließend. Kein SID klingt exakt wie ein anderer. Zwei Chips aus derselben Produktionscharge können hörbar unterschiedlich reagieren. Beim einen greift der Filter früh und sanft, beim anderen später und aggressiver. Das war nie als Klangkunst gedacht. Commodore wollte funktionierende Chips. Dass gerade diese Ungenauigkeit den SID so lebendig machte, gehört zu den stillen Ironien der Technikgeschichte.

Hinzu kommen elektrische Eigenheiten, die außerhalb der ursprünglichen Spezifikation lagen. Manche Töne starten nicht ganz sauber, Lautstärken reagieren gelegentlich unvorhersehbar, und ein bestimmter Nebeneffekt erlaubt das Abspielen digitaler Samples – obwohl der SID dafür nie vorgesehen war. Sprachfetzen, Schlagzeugklänge, Geräusche entstanden aus Tricks, die diese Eigenschaften gezielt ausnutzten. Commodore hätte das vermutlich gern vermieden. Musiker und Programmierer hingegen liebten es. Der SID war kein steriler Studioklang, sondern ein Instrument mit Macken – und genau das machte ihn greifbar.

Der MOS 6581 ist der Klang, den viele untrennbar mit dem Commodore 64 verbinden. Er klingt warm, rau, manchmal fast schmutzig. Seine Filter reagieren nicht immer gleich, sie greifen mal früher, mal später, gelegentlich stärker als erwartet. Bässe können knurren, Leads leicht verzerren, Flächen wirken beinahe organisch. Der MOS 6581 ist kein berechenbarer Chip. Er lässt sich nicht vollständig kontrollieren, sondern will erlebt werden. Für Musiker bedeutete das: Jeder SID war ein kleines Unikat. Viele klassische C64-Soundtracks wurden genau für diesen Charakter geschrieben – und klingen auf anderen SID-Varianten oft spürbar anders.

Der spätere MOS 8580 SID ist technischer, kontrollierter und sauberer. Er wurde entwickelt, um stabiler zu arbeiten und sich verlässlicher gleich zu verhalten. Sein Klang ist klarer, sein Verhalten vorhersehbarer. Wo der MOS 6581 schwankt, bleibt der MOS 8580 konstant. Das schafft Sicherheit, nimmt dem Klang jedoch etwas von seiner Wildheit. Der MOS 8580 ist der erwachsene SID – korrekt, kraftvoll, präzise, aber ohne jene kleinen Unsauberkeiten, die den alten Chip für viele so reizvoll machen.

Welche dieser beiden Varianten man bevorzugt, ist weniger eine Frage der Technik als der Erinnerung. Der Klang, den man zuerst gehört hat, prägt das Empfinden bis heute. Der SID war nie ein neutraler Maßstab, sondern immer ein persönliches Instrument. Deshalb gibt es nicht den einen „richtigen“ Klang, sondern viele gültige.

So eigenwillig der SID auch war – erst durch die Menschen, die ihn verstanden und spielten, entfaltete er sein volles Potenzial. Auf dem Commodore 64 entstand eine eigenständige Form der Computermusik, die sich deutlich von anderen Plattformen abhob. Rob Hubbard erkannte früh, dass sich mit drei Stimmen weit mehr erreichen ließ, als es die Spezifikationen vermuten ließen. Seine Musik zu Monty on the Run, International Karate oder Commando ließ den C64 größer klingen, als er war. Hubbard behandelte den SID nicht als Tonquelle, sondern als Instrument, das in Echtzeit geformt werden wollte.

Martin Galway schlug einen anderen Weg ein. Seine Arbeiten für Ocean Software, etwa Arkanoid, Wizball oder Times of Lore, wirkten atmosphärisch, beinahe filmisch. Galway nutzte den SID nicht nur rhythmisch, sondern emotional. Frühe digitale Samples erweiterten den Klangraum, ohne ihn zu dominieren. Für ihn war der SID weniger Technik als Material – etwas, aus dem sich Stimmungen formen ließen.

Im deutschsprachigen Raum prägte Chris Hülsbeck das Bild des SID nachhaltig. Mit Werkzeugen wie dem Soundmonitor trug er dazu bei, die Möglichkeiten des SID systematisch zugänglich zu machen. Hülsbeck beschrieb den Commodore 64 später mehrfach als seinen ersten bezahlbaren Synthesizer – ein Instrument, das ihm eine musikalische Welt eröffnete, die außerhalb des Computers unerreichbar gewesen wäre.

Komponisten wie Jeroen Tel, Ben Daglish, David Whittaker, Tim Follin oder die Maniacs of Noise formten gemeinsam eine Klanglandschaft, die den Commodore 64 unverwechselbar machte. Ihre Musik überlebte die Spiele, für die sie geschrieben wurde, und wird bis heute gehört, aufgeführt und neu interpretiert. Der SID war kein neutraler Standard, sondern ein Instrument mit Widerstand. Er verlangte Geduld, Aufmerksamkeit und Experimentierfreude – und belohnte genau das mit individueller Handschrift.

Dass der SID bereits zu Lebzeiten mehr war als ein bloßes Bauteil, zeigt ein bemerkenswertes Experiment außerhalb der Commodore-Welt. 1989 erschien mit der Innovation SSI-2001 eine Soundkarte für IBM-PC-Kompatible, die einen originalen SID-Chip verwendete. Zu einem Zeitpunkt, als AdLib etabliert, Roland professionell positioniert und Sound Blaster auf dem Weg zum Quasi-Standard war, wirkte sie wie ein bewusstes Gegenmodell. Ihr kommerzieller Erfolg blieb gering, die Zahl der unterstützten Spiele klein, beispielsweise Ultima V: Warriors of Destiny. Doch ihre Existenz zeigt, dass der SID bereits damals als eigenständige Klangästhetik verstanden wurde – als etwas, das man bewusst in ein fremdes Umfeld tragen wollte.

Mit der SSI-2001 wurde zugleich sichtbar, dass der SID bereits einer auslaufenden Idee angehörte. Der MOS Technology 6581/8580 SID war einer der letzten frei programmierbaren Soundgeneratoren, bei denen Klang noch synthetisch erzeugt und analog geformt wurde. In den späten achtziger Jahren verlagerte sich der Markt. AdLib setzte auf FM-Synthese, Sound Blaster auf digitale Samples, der Amiga spielte Klänge ab, statt sie zu entwerfen. Musik wurde reproduzierbar – und damit auch austauschbarer.

Der SID markiert vor diesem Hintergrund keinen Rückstand, sondern einen Endpunkt. Er steht am Abschluss einer Epoche, in der Computermusik aus Parametern, Spannungen und Grenzwerten entstand. Was mit ihm verschwand, war nicht nur eine Technik, sondern eine Haltung: der Zwang zur Reduktion, zur Erfindung, zum genauen Hinhören. Spätere Systeme klangen realistischer, lauter und sauberer, doch sie verloren etwas, das sich nicht messen lässt.

Rückblickend erklärt sich die Faszination des SID weniger aus Zahlen oder Spezifikationen als aus seiner Haltung. Musik auf dem Commodore 64 war kein Abspielvorgang, sondern ein Dialog zwischen Mensch und Maschine. Der SID blieb als Erinnerung an eine Zeit, in der Beschränkung kein Mangel war, sondern Voraussetzung für Stil. Nicht weil er alles konnte – sondern weil er Widerstand leistete.

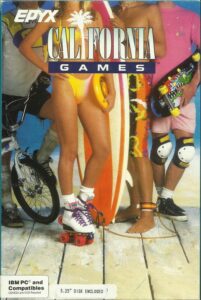

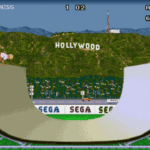

Wie stark ein Spiel auf die eigene Jugend eingewirkt hat, merkt man oft erst viele Jahre später – dann, wenn man längst glaubt, alles schon eingeordnet zu haben. Bei mir passiert das zuverlässig bei einer Wiederholung von Die nackte Kanone. In der legendären Szene, in der Dr. Albert Sacks nach seinem missglückten Anschlag auf die Queen von einer ganzen Kaskade an Fahrzeugen überrollt und schließlich von einer Marschkapelle niedergetrampelt wird, erklingt unaufhaltsam „Louie, Louie“. Und in genau diesem Moment bin ich nicht mehr im Film, sondern wieder vor dem Bildschirm: Halfpipe, BMX, Strand – California Games. Wer diese Melodie hört und nicht sofort dort landet, hat die Achtziger entweder verpasst oder sie auf der falschen Plattform erlebt.

Wie stark ein Spiel auf die eigene Jugend eingewirkt hat, merkt man oft erst viele Jahre später – dann, wenn man längst glaubt, alles schon eingeordnet zu haben. Bei mir passiert das zuverlässig bei einer Wiederholung von Die nackte Kanone. In der legendären Szene, in der Dr. Albert Sacks nach seinem missglückten Anschlag auf die Queen von einer ganzen Kaskade an Fahrzeugen überrollt und schließlich von einer Marschkapelle niedergetrampelt wird, erklingt unaufhaltsam „Louie, Louie“. Und in genau diesem Moment bin ich nicht mehr im Film, sondern wieder vor dem Bildschirm: Halfpipe, BMX, Strand – California Games. Wer diese Melodie hört und nicht sofort dort landet, hat die Achtziger entweder verpasst oder sie auf der falschen Plattform erlebt.

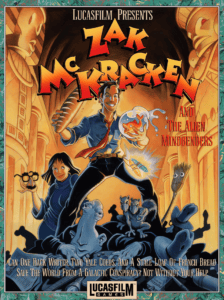

Als Zak McKracken and the Alien Mindbenders erschien, fühlte es sich schon beim ersten Kontakt anders an. Nicht wie ein Spiel, das man einfach startete, sondern wie etwas, dem man auf die Spur kam. Da war diese eigentümliche Mischung aus Alltäglichem und Kosmischem: ein abgehalfterter Reporter in seinem kleinen Apartment, umgeben von Mikrowelle, Telefon und seinem Goldfisch Sushi – und plötzlich führen genau diese Orte auf den Mars, zu uralten Kultstätten wie Stonehenge oder in das Zentrum einer Verschwörung, die größer ist als alles, was der Bildschirm zunächst preisgibt. Zak McKracken spielte mit der Vorstellung, dass hinter dem Banalen mehr verborgen liegt, dass das Unscheinbare eine zweite Ebene besitzt. Nicht pathetisch, sondern neugierig, leicht ironisch und dennoch erstaunlich ernsthaft.

Als Zak McKracken and the Alien Mindbenders erschien, fühlte es sich schon beim ersten Kontakt anders an. Nicht wie ein Spiel, das man einfach startete, sondern wie etwas, dem man auf die Spur kam. Da war diese eigentümliche Mischung aus Alltäglichem und Kosmischem: ein abgehalfterter Reporter in seinem kleinen Apartment, umgeben von Mikrowelle, Telefon und seinem Goldfisch Sushi – und plötzlich führen genau diese Orte auf den Mars, zu uralten Kultstätten wie Stonehenge oder in das Zentrum einer Verschwörung, die größer ist als alles, was der Bildschirm zunächst preisgibt. Zak McKracken spielte mit der Vorstellung, dass hinter dem Banalen mehr verborgen liegt, dass das Unscheinbare eine zweite Ebene besitzt. Nicht pathetisch, sondern neugierig, leicht ironisch und dennoch erstaunlich ernsthaft.

Operation Gunship erschien 1989 bei Codemasters in einer Phase, in der das Budgetsegment auf den 8-Bit-Systemen noch immer eine zentrale Rolle spielte. Während sich viele Publisher bereits auf leistungsfähigere Plattformen konzentrierten, bediente Codemasters weiterhin gezielt Rechner wie den

Operation Gunship erschien 1989 bei Codemasters in einer Phase, in der das Budgetsegment auf den 8-Bit-Systemen noch immer eine zentrale Rolle spielte. Während sich viele Publisher bereits auf leistungsfähigere Plattformen konzentrierten, bediente Codemasters weiterhin gezielt Rechner wie den

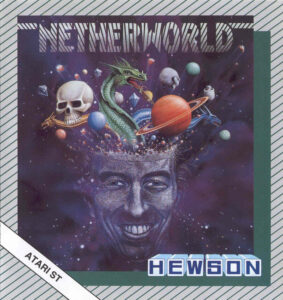

Als Netherworld 1988 erschien, hatte Hewson Consultants bereits einen ausgezeichneten Ruf zu verteidigen. Das britische Label galt seit Mitte der Achtzigerjahre als feste Größe für anspruchsvolle Actionspiele, die sich bewusst von seichter Massenware abhoben. Titel wie Uridium, Paradroid, Cybernoid und Nebulus hatten Hewson als Publisher etabliert, dessen Veröffentlichungen für saubere Technik, eigenständiges Design und einen überdurchschnittlichen Schwierigkeitsgrad standen. Wer ein Hewson-Spiel kaufte, wusste, dass hier kein leicht konsumierbares Ballerspiel wartete, sondern eine ernsthafte Herausforderung. Entsprechend hoch waren die Erwartungen, als mit Netherworld ein neuer Titel für den Commodore 64 angekündigt wurde.

Als Netherworld 1988 erschien, hatte Hewson Consultants bereits einen ausgezeichneten Ruf zu verteidigen. Das britische Label galt seit Mitte der Achtzigerjahre als feste Größe für anspruchsvolle Actionspiele, die sich bewusst von seichter Massenware abhoben. Titel wie Uridium, Paradroid, Cybernoid und Nebulus hatten Hewson als Publisher etabliert, dessen Veröffentlichungen für saubere Technik, eigenständiges Design und einen überdurchschnittlichen Schwierigkeitsgrad standen. Wer ein Hewson-Spiel kaufte, wusste, dass hier kein leicht konsumierbares Ballerspiel wartete, sondern eine ernsthafte Herausforderung. Entsprechend hoch waren die Erwartungen, als mit Netherworld ein neuer Titel für den Commodore 64 angekündigt wurde.