Warum steuert man in einem Arcade-Spiel ein Auto mit dem Steuerhorn eines Flugzeugs? Diese Frage stellt sich nicht aus technischer Neugier, sondern aus ehrlicher Verwunderung. Schließlich wollte man hier keinen Jumbo auf die Landebahn bringen, sondern mit quietschenden Reifen über amerikanische Highways jagen. Und doch stand man 1983 vor dem Spy Hunter-Automaten, legte die Hände an ein Yoke, trat ein Gaspedal und hatte binnen Sekunden das Gefühl, etwas ausgesprochen Richtiges zu tun.

Der popkulturelle Kontext lieferte dafür reichlich Vorlagen. Ein Jahr zuvor hatte Knight Rider das Bild des intelligenten Autos geprägt, während im Kino mit Octopussy der aktuelle James-Bond-Film lief. Zwar verzichtete dieser auf ein neues Gadget-Wunderauto, doch der bewaffnete Lotus Esprit aus den Vorgängerfilmen war noch präsent genug, um klare Assoziationen zu wecken. Autos, Geheimagenten, Technik, Gadgets – all das lag Anfang der Achtziger förmlich in der Luft.

Tatsächlich wurde Spy Hunter in einer frühen Entwicklungsphase als James-Bond-Lizenzspiel konzipiert. Die Parallelen sind offensichtlich: ein anonymer Agent, ein spezialisiertes Fahrzeug, endlose Verfolgungsjagden und technische Spielereien, verbunden mit dem Versprechen, der Situation stets einen Schritt voraus zu sein. Dass es nicht zur offiziellen Lizenz kam, lag nicht an mangelnder Passung, sondern an den Kosten. Der Wegfall des Namens erwies sich jedoch als Vorteil. Ohne feste Figur, ohne Kanon und ohne narrative Verpflichtungen konnte sich das Spiel ganz auf das konzentrieren, was Arcade-Spiele am besten konnten: Tempo, Haltung und Übersicht. Die Wahl des Peter-Gunn-Themas anstelle einer Bond-Titelmelodie unterstreicht diesen Schritt perfekt – vertraut im Tonfall, aber eigenständig im Ausdruck.

Ganz von der Hand zu weisen ist allerdings auch ein anderer zeitgenössischer Einfluss nicht. Der Name des Fahrzeugs – Interceptor – ruft unweigerlich Assoziationen an Mad Max und The Road Warrior hervor. Max Rockatanskys schwarzer V8 Interceptor stand nicht für Geheimdienst-Glamour, sondern für Straßenkrieg, Improvisation und Durchsetzungsfähigkeit. Beide Filme waren zu Beginn der Achtziger noch präsent genug, um das Bild der Straße als Kampfzone zu prägen. Ob diese Nähe bewusst gesucht wurde oder zufällig entstand, lässt sich nicht belegen – die gedankliche Verbindung ist jedoch auffällig. Auch Spy Hunter verhandelt den öffentlichen Raum nicht als Verkehrsfläche, sondern als feindliche Umgebung, in der Geschwindigkeit und Aufmerksamkeit über Erfolg oder Scheitern entscheiden.

1983 erschien Spy Hunter als Arcade-Spiel von Bally Midway und war von Beginn an als kompromissloser Spielhallentitel konzipiert. Der Spieler übernimmt die Rolle eines namenlosen Agenten im G-6155 Interceptor und fährt, solange er kann. Es gibt kein Ziel, kein Ende, keine Verschnaufpause. Gegnerische Fahrzeuge versuchen, den Interceptor von der Straße zu drängen oder direkt zu zerstören, während zivile Autos den Verkehr beleben und gleichzeitig zur moralischen Stolperfalle werden, denn ihre Zerstörung wird mit Punktabzug bestraft. Aus dieser simplen Konstellation entsteht ein permanenter Spannungszustand: aggressiv genug, um zu überleben, ohne den Überblick zu verlieren.

Ein weiteres zentrales Spielelement ist der sogenannte Weapons Van, ein bewaffneter Lastwagen, der in regelmäßigen Abständen auftaucht. Wer es schafft, im richtigen Moment auf dessen ausklappende Rampe zu fahren, wird belohnt: Ölspuren, Rauchwände oder – nach entsprechender Aufrüstung – Raketen erweitern das Arsenal des Interceptors. Der Weapons Van lässt sich nicht rufen oder planen; er erscheint einfach, und der Spieler muss reagieren. Genau dieses Prinzip verleiht Spy Hunter seinen typischen Rhythmus. Es ist kein Spiel, das sich durch Vorbereitung gewinnen lässt, sondern durch Aufmerksamkeit und Timing.

Erst vor diesem Hintergrund ergibt die Steuerung des Automaten ihren vollen Sinn. Bally Midway verzichtete bewusst auf einen klassischen Joystick und setzte stattdessen auf ein Steuerhorn, das eher an ein Cockpit als an einen Spielautomaten erinnerte. Trigger und Daumentasten erlaubten die getrennte Auslösung der Waffenfunktionen, ergänzt durch einen Zweigang-Schalthebel. Spy Hunter verlangte nicht nur schnelle Reaktionen, sondern Koordination – Hände, Fuß und Kopf gleichzeitig. Fehler entstanden selten aus Langsamkeit, sondern aus Überforderung.

Die Technik des Automaten trug dieses Spielgefühl maßgeblich. Die MCR-III-Hardware ermöglichte flüssiges vertikales Scrolling und eine klare Bilddarstellung auf einem vertikal eingebauten Monitor, während mehrere Prozessoren die Spiel- und Soundlogik parallel abarbeiteten. Schüsse, Motorengeräusche und Effekte verschmolzen mit der permanenten musikalischen Begleitung zu einem dichten akustischen Gesamtbild. In der Spielhalle war Spy Hunter akustisch sofort präsent.

Auch die zeitgenössische Presse erkannte früh, worin die Stärke des Spiels lag. CRASH begrüßte die spätere Budget-Neuauflage mit den Worten: „Aaah, it’s nice to see this classic come back again on a budget label“, während Sinclair User nüchtern feststellte, dass das Spiel simpel wirke, aber genau darin seine Stärke liege.

Gerade vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum die zahlreichen Umsetzungen für Heimcomputer und Konsolen einen schweren Stand hatten. Spy Hunter war eng an seine ursprüngliche Hardware gebunden. Systeme mit nur einem Feuerknopf mussten Waffenfunktionen zusammenlegen oder automatisieren, wodurch das charakteristische Gefühl von Übersicht häufig verloren ging. Besonders schwach fielen Umsetzungen aus, die das Spiel auf reine Reaktionsarbeit reduzierten. Als vergleichsweise gelungen galten hingegen Fassungen, die zumindest den Rhythmus des Originals bewahrten – insbesondere auf dem Commodore 64 sowie dem ZX Spectrum.

Einige Portierungen sind darüber hinaus auch personell greifbar: Die ColecoVision-Fassung nennt Michael Price (Game Adaptation), Jesse Kapili (Computer Graphics) und Roland J. Rizzo (Audio Adaptation), die Amstrad-CPC-Version wurde bei Choice Software von Sean Pearce programmiert und grafisch umgesetzt, und die BBC Micro-Fassung nennt David Hoskins in den In-Game-Credits. Für Atari 2600 ist als Programmer Jeff Lorenz dokumentiert. Andere Plattformen bleiben hingegen ohne gesicherte namentliche Zuschreibung.

Rückblickend ist Spy Hunter kein Spiel, das man über einzelne Features erklärt. Es funktioniert als geschlossenes Ganzes. Steuerung, Technik, Musik und Spielmechanik greifen ineinander und erzeugen ein Erlebnis, das sich kaum zerlegen lässt. Vielleicht erinnert man sich deshalb weniger an konkrete Gegner oder Highscores als an das Gefühl, vor diesem Automaten zu stehen – Hände am Yoke, Fuß auf dem Pedal, während das Peter-Gunn-Thema unaufhörlich antreibt.

Spy Hunter war kein Spiel, das man spielte, um es zu beenden. Es war eines, das man spielte, um es auszuhalten – solange die Konzentration reichte, solange die Straße noch lesbar blieb, solange der nächste Fehler nicht der letzte war. Und genau darin liegt seine bleibende Qualität. Es wollte nichts erklären – nur, dass man fährt.

Erhältlich für: Arcade, PC Booter, Commodore 64, Atari 2600, Apple II, Atari 8-bit, ZX Spectrum, ColecoVision, Amstrad CPC, BBC Micro, NES.

In den Spielhallen von 1985 gab es nicht viele Rennspiele, die gleich beim Anschalten so deutlich sagten: „Ich bin größer als dein Fernseher zu Hause.“ Buggy Boy, entwickelt von Tatsumi Electronics, setzte genau dieses Statement — im wahrsten Sinne dreifach. Die Deluxe-Variante des Automaten nutzte drei nebeneinander angeordnete Monitore für eine Panorama-Sicht, die selbst in der Epoche prächtiger Röhren eine Seltenheit war. Der technische Unterbau: zwei Intel-8086-CPUs für Grafik & Spielablauf, ein Z80 als Sound-Prozessor, flankiert von zwei AY-3-8910-Soundchips, die für dieses prägnant fröhliche Offroad-Gezwitscher verantwortlich waren. Die Auflösung variierte je nach Kabinett, typisch rund 512×224 Pixel, und war schnell genug, um üppig scrollende Rennlandschaften darzustellen. Sprünge über Baumstämme, Banden, Tore und aufblinkende Flaggen ließen das Fahrgefühl hektisch, aber stets nachvollziehbar wirken — Arcade-Physik at its finest.

In den Spielhallen von 1985 gab es nicht viele Rennspiele, die gleich beim Anschalten so deutlich sagten: „Ich bin größer als dein Fernseher zu Hause.“ Buggy Boy, entwickelt von Tatsumi Electronics, setzte genau dieses Statement — im wahrsten Sinne dreifach. Die Deluxe-Variante des Automaten nutzte drei nebeneinander angeordnete Monitore für eine Panorama-Sicht, die selbst in der Epoche prächtiger Röhren eine Seltenheit war. Der technische Unterbau: zwei Intel-8086-CPUs für Grafik & Spielablauf, ein Z80 als Sound-Prozessor, flankiert von zwei AY-3-8910-Soundchips, die für dieses prägnant fröhliche Offroad-Gezwitscher verantwortlich waren. Die Auflösung variierte je nach Kabinett, typisch rund 512×224 Pixel, und war schnell genug, um üppig scrollende Rennlandschaften darzustellen. Sprünge über Baumstämme, Banden, Tore und aufblinkende Flaggen ließen das Fahrgefühl hektisch, aber stets nachvollziehbar wirken — Arcade-Physik at its finest.

Wenn vier Pixelhelden losziehen, um einen Kelch zu retten, den niemand je gesehen hat, dann ist das entweder der Auftakt zu einer Bibelverfilmung – oder zu Dunjunz. Letzteres trifft zu. Das 1987 von Bug-Byte veröffentlichte Spiel für BBC Micro und Acorn Electron ist im Prinzip das britische Pendant zu Gauntlet – nur mit mehr Charme, mehr Tastenchaos und weniger Amerikanismus. Der Titel klingt wie das Ergebnis einer nächtlichen DSA-Runde mit zu viel Bier und zu wenig Vokalen – und ist dabei eines der ambitioniertesten Projekte für BBC Micro überhaupt.

Wenn vier Pixelhelden losziehen, um einen Kelch zu retten, den niemand je gesehen hat, dann ist das entweder der Auftakt zu einer Bibelverfilmung – oder zu Dunjunz. Letzteres trifft zu. Das 1987 von Bug-Byte veröffentlichte Spiel für BBC Micro und Acorn Electron ist im Prinzip das britische Pendant zu Gauntlet – nur mit mehr Charme, mehr Tastenchaos und weniger Amerikanismus. Der Titel klingt wie das Ergebnis einer nächtlichen DSA-Runde mit zu viel Bier und zu wenig Vokalen – und ist dabei eines der ambitioniertesten Projekte für BBC Micro überhaupt.

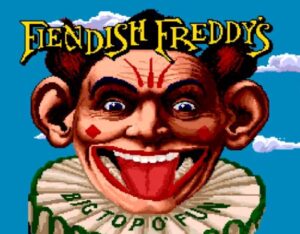

Fiendish Freddy’s Big Top O’ Fun, entwickelt von Gray Matter Inc. unter Leitung von Chris Gray und veröffentlicht 1989 von Mindscape, ist ein grellbuntes, schwarzhumoriges Zirkusspiel, das mit sechs teils brutalen Minispielen in Folge für offene Münder und verkrampfte Joystickhände sorgte. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Zirkusdirektors, der versucht, seinen heruntergekommenen Betrieb mit spektakulären Shows vor der endgültigen Schließung zu retten. 10.000 Dollar müssen verdient werden, doch da ist Fiendish Freddy – ein zynischer Saboteur mit Zylinder und Zigarrenschneidern, der nichts lieber tut, als den Artisten das Leben zur Hölle zu machen.

Fiendish Freddy’s Big Top O’ Fun, entwickelt von Gray Matter Inc. unter Leitung von Chris Gray und veröffentlicht 1989 von Mindscape, ist ein grellbuntes, schwarzhumoriges Zirkusspiel, das mit sechs teils brutalen Minispielen in Folge für offene Münder und verkrampfte Joystickhände sorgte. Der Spieler übernimmt die Rolle eines Zirkusdirektors, der versucht, seinen heruntergekommenen Betrieb mit spektakulären Shows vor der endgültigen Schließung zu retten. 10.000 Dollar müssen verdient werden, doch da ist Fiendish Freddy – ein zynischer Saboteur mit Zylinder und Zigarrenschneidern, der nichts lieber tut, als den Artisten das Leben zur Hölle zu machen.

Qix. Allein schon der Name klingt wie ein Reizhusten mit Highscore: „K-K-K-Qix!“ Was nach einem obskuren Zauberspruch aus einem nicht lizenzierten „Harry Potter“-Spin-off klingt, war 1981 eines der unverständlichsten, aber auch fesselndsten Spiele, das je einen Arcade-Automaten unsicher machte. Entwickelt wurde der beinharte Zeitvertreib von Randy und Sandy Pfeiffer, einem amerikanischen Ehepaar, das offensichtlich sehr viel Spaß daran hatte, Spielern das finale Aggressionspotential zu entlocken. Die Grundidee war eigentlich simpel: ein kleines Viereck, ein paar Linien, ein paar Feinde und jede Menge Nervenzusammenbrüche. „Sort of like video-game Etch-a-Sketch“, sagte Sandy später. Auf Deutsch: „So eine Art Etch-a-Sketch als Nervensäge.“ Und wer nicht weiß, was ein Etch-a-Sketch ist: Das ist diese rote Plastiktafel mit den zwei Drehknöpfen, mit der man als Kind stundenlang versuchte, einen Kreis zu malen, und am Ende doch wieder nur ein zittriges Treppenhaus rausbekam. Also ein Zeichenbrett mit eingebautem Frustfaktor – quasi der Urvater aller unfreiwilligen Pixelkunst. Der Name „Qix“ übrigens entstand, weil Randy ein Autokennzeichen hatte, auf dem „JUS4QIX“ stand. Übersetzung? „Just for kicks“, also „nur zum Spaß“. Ironisch, denn das Spiel war für viele eher „just for heart attacks“.

Qix. Allein schon der Name klingt wie ein Reizhusten mit Highscore: „K-K-K-Qix!“ Was nach einem obskuren Zauberspruch aus einem nicht lizenzierten „Harry Potter“-Spin-off klingt, war 1981 eines der unverständlichsten, aber auch fesselndsten Spiele, das je einen Arcade-Automaten unsicher machte. Entwickelt wurde der beinharte Zeitvertreib von Randy und Sandy Pfeiffer, einem amerikanischen Ehepaar, das offensichtlich sehr viel Spaß daran hatte, Spielern das finale Aggressionspotential zu entlocken. Die Grundidee war eigentlich simpel: ein kleines Viereck, ein paar Linien, ein paar Feinde und jede Menge Nervenzusammenbrüche. „Sort of like video-game Etch-a-Sketch“, sagte Sandy später. Auf Deutsch: „So eine Art Etch-a-Sketch als Nervensäge.“ Und wer nicht weiß, was ein Etch-a-Sketch ist: Das ist diese rote Plastiktafel mit den zwei Drehknöpfen, mit der man als Kind stundenlang versuchte, einen Kreis zu malen, und am Ende doch wieder nur ein zittriges Treppenhaus rausbekam. Also ein Zeichenbrett mit eingebautem Frustfaktor – quasi der Urvater aller unfreiwilligen Pixelkunst. Der Name „Qix“ übrigens entstand, weil Randy ein Autokennzeichen hatte, auf dem „JUS4QIX“ stand. Übersetzung? „Just for kicks“, also „nur zum Spaß“. Ironisch, denn das Spiel war für viele eher „just for heart attacks“.

„Dig Dug“, veröffentlicht 1982 von Namco, zählt zu den Ikonen der goldenen Ära der Videospiele und hat sich mit seinem einzigartigen Spielkonzept, seinen charmanten Charakteren und einer überraschenden Tiefe weltweit in das Gedächtnis der Spieler eingebrannt. Die Entwicklung begann 1981, als Masahisa Ikegami gemeinsam mit Shigeru Yokoyama, bekannt als Schöpfer von „Galaga“, an dem Projekt arbeitete. Die Programmierung lag in den Händen von Shouichi Fukatani und Toshio Sakai, während Yuriko Keino für die Musik verantwortlich zeichnete. Sie entschied sich für eine eingängige Melodie, da realistische Schrittgeräusche technisch schwer umsetzbar waren, wie sie später in einem Interview sagte: „Ich wollte, dass sich die Bewegung lebendig anfühlt, ohne dass es aufgesetzt wirkt.“ Für die visuellen Aspekte war Hiroshi „Mr. Dotman“ Ono zuständig, ein Pionier der Pixelkunst, der das farbenfrohe und unverwechselbare Design von „Dig Dug“ prägte.

„Dig Dug“, veröffentlicht 1982 von Namco, zählt zu den Ikonen der goldenen Ära der Videospiele und hat sich mit seinem einzigartigen Spielkonzept, seinen charmanten Charakteren und einer überraschenden Tiefe weltweit in das Gedächtnis der Spieler eingebrannt. Die Entwicklung begann 1981, als Masahisa Ikegami gemeinsam mit Shigeru Yokoyama, bekannt als Schöpfer von „Galaga“, an dem Projekt arbeitete. Die Programmierung lag in den Händen von Shouichi Fukatani und Toshio Sakai, während Yuriko Keino für die Musik verantwortlich zeichnete. Sie entschied sich für eine eingängige Melodie, da realistische Schrittgeräusche technisch schwer umsetzbar waren, wie sie später in einem Interview sagte: „Ich wollte, dass sich die Bewegung lebendig anfühlt, ohne dass es aufgesetzt wirkt.“ Für die visuellen Aspekte war Hiroshi „Mr. Dotman“ Ono zuständig, ein Pionier der Pixelkunst, der das farbenfrohe und unverwechselbare Design von „Dig Dug“ prägte.

Hang-On, veröffentlicht 1985 von Sega, war so gänzlich anders als bisherige Arcade Automaten, sowohl sowohl technologisch als auch kreativ. Das Motorradrennspiel entstand unter der Leitung von Yu Suzuki, einem Entwickler, der nicht nur für sein technisches Gespür, sondern auch für seine Leidenschaft für Autos und Motorräder bekannt war. Nachdem ein Kollege ihm den Vorschlag gemacht hatte, einen Torsionsstab – ein flexibles mechanisches Bauteil zur Richtungssteuerung – in ein Spiel zu integrieren, war Suzuki sofort fasziniert von der Idee, ein realistisches Fahrgefühl in ein Arcade-Spiel zu bringen. Obwohl sich die Verwendung des Torsionsstabs als zu kompliziert herausstellte, fand er mit einfachen, aber effektiven Federn eine praktikable Alternative, die das Neigen eines echten Motorrads simulierte.

Hang-On, veröffentlicht 1985 von Sega, war so gänzlich anders als bisherige Arcade Automaten, sowohl sowohl technologisch als auch kreativ. Das Motorradrennspiel entstand unter der Leitung von Yu Suzuki, einem Entwickler, der nicht nur für sein technisches Gespür, sondern auch für seine Leidenschaft für Autos und Motorräder bekannt war. Nachdem ein Kollege ihm den Vorschlag gemacht hatte, einen Torsionsstab – ein flexibles mechanisches Bauteil zur Richtungssteuerung – in ein Spiel zu integrieren, war Suzuki sofort fasziniert von der Idee, ein realistisches Fahrgefühl in ein Arcade-Spiel zu bringen. Obwohl sich die Verwendung des Torsionsstabs als zu kompliziert herausstellte, fand er mit einfachen, aber effektiven Federn eine praktikable Alternative, die das Neigen eines echten Motorrads simulierte.

Wer als Kind nicht Räuber und Gendarm oder Cowboy und Indianer gespielt hatte, war in seiner Kindheit wohl völlig isoliert in der westlichen Welt aufgewachen. Wieso also nicht dieses Filmprinzip für ein Videospiel adaptieren?

Wer als Kind nicht Räuber und Gendarm oder Cowboy und Indianer gespielt hatte, war in seiner Kindheit wohl völlig isoliert in der westlichen Welt aufgewachen. Wieso also nicht dieses Filmprinzip für ein Videospiel adaptieren? Die spielerische Grundlage von Western Gun beruhte auf dem elektromechanischen Spiel Gun Fight, das bereits 1969 von Sega veröffentlicht worden war. In diesem früheren Spiel standen sich zwei Cowboys auf einer beweglichen Bahn gegenüber, getrennt durch ein Feld mit Kakteen, Bäumen und einem Saloon. Beim Abschuss auf Kakteen neigten sich deren Spitzen vorübergehend, während ein Treffer den Cowboy kurzzeitig zu Fall brachte. Ziel war es, den Gegner innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens möglichst oft zu treffen, um Punkte zu sammeln. Nishikado übernahm dieses Grundkonzept, passte es jedoch für den Videospielbereich an, indem er Hindernisse wie Felsen hinzufügte, von denen Kugeln abprallen konnten, und zerstörbare Kakteen integrierte, die visuell zerfielen, wenn sie getroffen wurden. Technisch setzte er dabei auf Transistor-Transistor-Logik (TTL), da der Einsatz von Mikroprozessoren in der Spieleentwicklung noch nicht etabliert war. Aufgrund seiner vielfältigen Interaktionsmöglichkeiten und der komplexen Spiellogik zählt Western Gun zu den aufwendigsten TTL-Spielen der 1970er Jahre.

Die spielerische Grundlage von Western Gun beruhte auf dem elektromechanischen Spiel Gun Fight, das bereits 1969 von Sega veröffentlicht worden war. In diesem früheren Spiel standen sich zwei Cowboys auf einer beweglichen Bahn gegenüber, getrennt durch ein Feld mit Kakteen, Bäumen und einem Saloon. Beim Abschuss auf Kakteen neigten sich deren Spitzen vorübergehend, während ein Treffer den Cowboy kurzzeitig zu Fall brachte. Ziel war es, den Gegner innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens möglichst oft zu treffen, um Punkte zu sammeln. Nishikado übernahm dieses Grundkonzept, passte es jedoch für den Videospielbereich an, indem er Hindernisse wie Felsen hinzufügte, von denen Kugeln abprallen konnten, und zerstörbare Kakteen integrierte, die visuell zerfielen, wenn sie getroffen wurden. Technisch setzte er dabei auf Transistor-Transistor-Logik (TTL), da der Einsatz von Mikroprozessoren in der Spieleentwicklung noch nicht etabliert war. Aufgrund seiner vielfältigen Interaktionsmöglichkeiten und der komplexen Spiellogik zählt Western Gun zu den aufwendigsten TTL-Spielen der 1970er Jahre.