Diamanten, Zeitdruck und keine Gnade: Netherworld auf dem C64

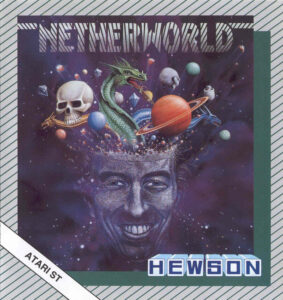

Als Netherworld 1988 erschien, hatte Hewson Consultants bereits einen ausgezeichneten Ruf zu verteidigen. Das britische Label galt seit Mitte der Achtzigerjahre als feste Größe für anspruchsvolle Actionspiele, die sich bewusst von seichter Massenware abhoben. Titel wie Uridium, Paradroid, Cybernoid und Nebulus hatten Hewson als Publisher etabliert, dessen Veröffentlichungen für saubere Technik, eigenständiges Design und einen überdurchschnittlichen Schwierigkeitsgrad standen. Wer ein Hewson-Spiel kaufte, wusste, dass hier kein leicht konsumierbares Ballerspiel wartete, sondern eine ernsthafte Herausforderung. Entsprechend hoch waren die Erwartungen, als mit Netherworld ein neuer Titel für den Commodore 64 angekündigt wurde.

Als Netherworld 1988 erschien, hatte Hewson Consultants bereits einen ausgezeichneten Ruf zu verteidigen. Das britische Label galt seit Mitte der Achtzigerjahre als feste Größe für anspruchsvolle Actionspiele, die sich bewusst von seichter Massenware abhoben. Titel wie Uridium, Paradroid, Cybernoid und Nebulus hatten Hewson als Publisher etabliert, dessen Veröffentlichungen für saubere Technik, eigenständiges Design und einen überdurchschnittlichen Schwierigkeitsgrad standen. Wer ein Hewson-Spiel kaufte, wusste, dass hier kein leicht konsumierbares Ballerspiel wartete, sondern eine ernsthafte Herausforderung. Entsprechend hoch waren die Erwartungen, als mit Netherworld ein neuer Titel für den Commodore 64 angekündigt wurde.

Netherworld erschien 1988 und ist die ursprüngliche sowie zentrale Fassung des Spiels. Entwickelt wurde es als Ein-Mann-Produktion von Jukka Tapanimäki, der Design, Programmierung und die komplette In-Game-Grafik selbst übernahm. Der Titelbildschirm stammt von Darrin „Stoat“ Stubbington, während Jori Olkkonen für Soundeffekte und Musik verantwortlich war. Bereits diese Konstellation macht deutlich, dass es sich bei Netherworld um ein Spiel mit klar erkennbarer persönlicher Handschrift handelt – ein Ansatz, der gut zur damaligen Ausrichtung von Hewson passte.

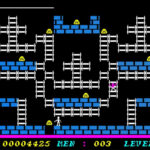

Der Spieler steuert eine kleine, schwebende Kapsel durch eine abstrakte, fremdartige Spielwelt. Ziel jedes Abschnitts ist es, unter permanentem Zeitdruck Diamanten einzusammeln und rechtzeitig den Teleporter zu erreichen, der den Ausgang markiert. Gegner, feste Hindernisse und die spezielle Bewegungsphysik erschweren den Weg erheblich. Eine klassische Hintergrundgeschichte wird kaum vermittelt; das Spiel konzentriert sich vollständig auf Mechanik und Ablauf. Die Spielwelt wirkt dadurch bewusst technisch und distanziert, fast wie eine Reihe von Prüfstationen.

Grafisch setzt die C64-Version auf einen festen Bildschirmaufbau ohne Scrolling. Diese Entscheidung sorgt für Übersicht und ein sehr kontrolliertes Spieldesign. Die Farbpalette ist überwiegend dunkel gehalten, mit Grün-, Grau- und Violetttönen, die der Spielwelt eine konstant angespannte Atmosphäre verleihen. Die Sprites sind groß, klar gezeichnet und flüssig animiert. Besonders die Bewegung der Spielfigur fällt positiv auf: Sie gleitet gleichmäßig durch den Raum und vermittelt ein eigenes, leicht träges Bewegungsgefühl, das präzises Steuern erfordert. Auch bei mehreren Gegnern bleibt das Spiel übersichtlich und technisch stabil.

Der Sound hält sich bewusst zurück und verzichtet auf eingängige Melodien zugunsten einer monotonen, spannungserzeugenden Klangkulisse. Diese verstärkt den Zeitdruck und unterstreicht den nüchternen Charakter des Spiels. Die Soundeffekte sind klar definiert und erfüllen ihren Zweck, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

Der Schwierigkeitsgrad liegt deutlich über dem Durchschnitt. Netherworld verzeiht kaum Fehler und zwingt den Spieler dazu, die einzelnen Abschnitte mehrfach zu absolvieren. Viele Situationen lassen sich nur durch Vorausplanung und präzise Bewegung lösen. Hektisches Vorgehen führt fast immer zum Scheitern. Genau dieser Umstand wird von vielen Spielern zugleich kritisiert und geschätzt: Das Spiel wirkt anfangs sperrig, entwickelt jedoch einen starken Reiz, sobald man beginnt, die Mechanik zu durchschauen. Besonders die präzise Steuerung und das konsequente Leveldesign sorgen dafür, dass Rückschläge als eigene Fehler wahrgenommen werden und nicht als technische Ungerechtigkeit.

Im Vergleich zu zeitgenössischen Actiontiteln wie Armalyte oder R-Type wirkt Netherworld weniger spektakulär, dafür aber komplexer. Während andere Spiele auf unmittelbare Action setzen, verlangt Netherworld Konzentration, Geduld und Lernbereitschaft. Für Einsteiger ist das Spiel entsprechend schwer zugänglich, richtet sich aber klar an erfahrene Spieler, die eine echte Herausforderung suchen.

Besondere Aufmerksamkeit erregte auch das Cover-Artwork. Das Titelbild zeigt das Gesicht von Jukka Tapanimäki selbst, das ohne seine vorherige Zustimmung verwendet wurde. Ursprünglich war ein anderes Motiv geplant, letztlich entschied man sich jedoch für dieses ungewöhnliche Foto – eine Anekdote, die dem Spiel zusätzliche Bekanntheit verschaffte und bis heute häufig erwähnt wird.

Die zeitgenössische Presse reagierte entsprechend differenziert. Zzap!64 lobte Atmosphäre und Eigenständigkeit, wies jedoch auf die geringe Zugänglichkeit hin. ASM hob die saubere technische Umsetzung und die gedrückte, fast beklemmende Stimmung hervor. Power Play bewertete die C64-Version mit einer Power-Wertung von 73 % und stellte klar, dass Netherworld mehr Kopfarbeit verlange als viele Actionspiele seiner Zeit und sich vor allem an erfahrene Spieler richte.

Wirtschaftlich bewegte sich Netherworld im Rahmen hochwertiger Hewson-Veröffentlichungen. Ein großer Verkaufserfolg war das Spiel nicht, es etablierte sich jedoch als solides Qualitätsprodukt im C64-Angebot von 1988. Spätere Neuauflagen sorgten für zusätzliche Verbreitung. Rückblickend gilt Netherworld weniger als populärer Klassiker, sondern als typischer Vertreter jener Hewson-Titel, die durch eigenständige Ideen und hohe spielerische Anforderungen auffielen.

Gerade auf dem Commodore 64 entfaltet Netherworld seine größte Stärke. Spätere Umsetzungen übernahmen zwar das Grundkonzept, erreichten jedoch nicht die gleiche Präzision in Steuerung und Spielbalance. Wer sich auf Netherworld einlässt, bekommt kein leicht konsumierbares Actionspiel, sondern eine fordernde, stellenweise kompromisslose Spielerfahrung – ganz im Sinne der späten Achtzigerjahre.

Monty-pythonesker Einfall oder genialer Marketing-Trick? Im Herbst 1986 sorgt ausgerechnet ein Text-Adventure für Schlagzeilen: Dracula von CRL landet beim British Board of Film Censors – und das freiwillig. Computerspiele hatten bis dahin keine Altersfreigaben nötig, doch CRL-Chef Clem Chambers wittert eine Chance. Die Londoner schicken ihr Adventure mit ein paar blutigen Illustrationen zur Behörde und hoffen auf einen Skandal. Die BBFC vergibt tatsächlich ein „15“-Zertifikat, und CRL druckt stolz den Hinweis „nicht geeignet für unter 15-Jährige“ auf die Verpackung. Genau das sorgt für Aufmerksamkeit bei Medien und Horror-Fans. Hinter den Kulissen hätte man zwar gerne das noch drastischere „18“-Siegel gesehen, doch schon so funktioniert der PR-Coup. Im Jahr darauf folgen Frankenstein und 1987 Jack the Ripper – letzteres Spiel erhält dann tatsächlich eine 18er-Freigabe und schreibt damit Zensurgeschichte. Mitten in dieser kleinen Horrorwelle steht CRL mit Autor Rod Pike, der klassische Schauergeschichten als interaktive Fiction auf C64, ZX Spectrum und Amstrad CPC bringt.

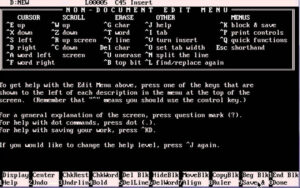

Monty-pythonesker Einfall oder genialer Marketing-Trick? Im Herbst 1986 sorgt ausgerechnet ein Text-Adventure für Schlagzeilen: Dracula von CRL landet beim British Board of Film Censors – und das freiwillig. Computerspiele hatten bis dahin keine Altersfreigaben nötig, doch CRL-Chef Clem Chambers wittert eine Chance. Die Londoner schicken ihr Adventure mit ein paar blutigen Illustrationen zur Behörde und hoffen auf einen Skandal. Die BBFC vergibt tatsächlich ein „15“-Zertifikat, und CRL druckt stolz den Hinweis „nicht geeignet für unter 15-Jährige“ auf die Verpackung. Genau das sorgt für Aufmerksamkeit bei Medien und Horror-Fans. Hinter den Kulissen hätte man zwar gerne das noch drastischere „18“-Siegel gesehen, doch schon so funktioniert der PR-Coup. Im Jahr darauf folgen Frankenstein und 1987 Jack the Ripper – letzteres Spiel erhält dann tatsächlich eine 18er-Freigabe und schreibt damit Zensurgeschichte. Mitten in dieser kleinen Horrorwelle steht CRL mit Autor Rod Pike, der klassische Schauergeschichten als interaktive Fiction auf C64, ZX Spectrum und Amstrad CPC bringt. Als Mikrocomputer Ende der siebziger Jahre zunehmend in Werkstätten, Büros und Hobbykellern auftauchten, wuchs der Wunsch nach einer Textverarbeitung, die ernsthafte Schreibarbeit ermöglichen konnte. Seymour I. Rubinstein, vormals bei IMSAI tätig, erkannte diese Lücke und gründete 1978 MicroPro International. Er engagierte den außergewöhnlich begabten Programmierer Rob Barnaby, der bereits zuvor systemnahe Editoren für CP/M entwickelt hatte und in Fachkreisen als jemand galt, der Programme eher aus der Perspektive der Maschine als jener des Anwenders dachte. Zeitgenossen beschrieben ihn als einen Entwickler, der keine Rücksicht auf konventionelle Benutzerführung nahm, sondern darauf vertraute, dass Menschen seine effiziente, aber anspruchsvolle Logik erlernen konnten. Ein Ausspruch, den frühere Kollegen Barnabys überlieferten, bringt dies gut auf den Punkt: „Rob wrote software for the computer, and expected people to keep up“ („Rob schrieb Software für den Computer und erwartete, dass die Menschen mithalten“).

Als Mikrocomputer Ende der siebziger Jahre zunehmend in Werkstätten, Büros und Hobbykellern auftauchten, wuchs der Wunsch nach einer Textverarbeitung, die ernsthafte Schreibarbeit ermöglichen konnte. Seymour I. Rubinstein, vormals bei IMSAI tätig, erkannte diese Lücke und gründete 1978 MicroPro International. Er engagierte den außergewöhnlich begabten Programmierer Rob Barnaby, der bereits zuvor systemnahe Editoren für CP/M entwickelt hatte und in Fachkreisen als jemand galt, der Programme eher aus der Perspektive der Maschine als jener des Anwenders dachte. Zeitgenossen beschrieben ihn als einen Entwickler, der keine Rücksicht auf konventionelle Benutzerführung nahm, sondern darauf vertraute, dass Menschen seine effiziente, aber anspruchsvolle Logik erlernen konnten. Ein Ausspruch, den frühere Kollegen Barnabys überlieferten, bringt dies gut auf den Punkt: „Rob wrote software for the computer, and expected people to keep up“ („Rob schrieb Software für den Computer und erwartete, dass die Menschen mithalten“). Intern verlief die Entwicklung allerdings unruhig. Der rapide wachsende Erfolg erforderte Teamarbeit, doch Barnabys ursprünglicher Quelltext war maschinennah, komplex und nur spärlich dokumentiert. Mehrere Entwickler mussten später Teile des Codes praktisch neu erschließen, als das Programm für MS-DOS und weitere Plattformen angepasst wurde. Trotz dieser Herausforderungen blieb WordStar über Jahre das dominierende Schreibwerkzeug auf CP/M und frühen DOS-Rechnern.

Intern verlief die Entwicklung allerdings unruhig. Der rapide wachsende Erfolg erforderte Teamarbeit, doch Barnabys ursprünglicher Quelltext war maschinennah, komplex und nur spärlich dokumentiert. Mehrere Entwickler mussten später Teile des Codes praktisch neu erschließen, als das Programm für MS-DOS und weitere Plattformen angepasst wurde. Trotz dieser Herausforderungen blieb WordStar über Jahre das dominierende Schreibwerkzeug auf CP/M und frühen DOS-Rechnern. In einer Zeit, als das mobile Internet noch sündhaft teuer mit Dublonen oder der eigenen Seele bezahlt werden musste, war der Mobilfunknutzer auf wenige Möglichkeiten der Unterhaltung während der Busfahrt beschränkt, sofern er nicht immer wieder alte SMS sichten oder aber telefonieren wollte. Nokia hatte mit den Nutzern Mitleid und präsentierte ab 1997 Kurzweil – und diese Kurzweil hieß Snake. Preislich war Snake untrennbar mit dem Kauf eines Nokia-Handys verbunden – es war also faktisch kostenlos. Dass ein monochromes Display mit vier Richtungen und einer stetigen Bewegung der Schlange eine ganze Generation prägen würde, erwartete damals niemand. Doch das Spiel wurde auf über 350 Millionen Geräten ausgeliefert und damit zu einem der populärsten Titel der Welt, gespielt in Pausenhöfen, in U-Bahnen, in überlangen Schulstunden und in stillen Momenten, in denen das Telefon sonst nur Uhrzeit, Akku und die obligatorische SMS-Zahl anzeigte. Doch Nokia hatte das Spiel nicht erfunden.

In einer Zeit, als das mobile Internet noch sündhaft teuer mit Dublonen oder der eigenen Seele bezahlt werden musste, war der Mobilfunknutzer auf wenige Möglichkeiten der Unterhaltung während der Busfahrt beschränkt, sofern er nicht immer wieder alte SMS sichten oder aber telefonieren wollte. Nokia hatte mit den Nutzern Mitleid und präsentierte ab 1997 Kurzweil – und diese Kurzweil hieß Snake. Preislich war Snake untrennbar mit dem Kauf eines Nokia-Handys verbunden – es war also faktisch kostenlos. Dass ein monochromes Display mit vier Richtungen und einer stetigen Bewegung der Schlange eine ganze Generation prägen würde, erwartete damals niemand. Doch das Spiel wurde auf über 350 Millionen Geräten ausgeliefert und damit zu einem der populärsten Titel der Welt, gespielt in Pausenhöfen, in U-Bahnen, in überlangen Schulstunden und in stillen Momenten, in denen das Telefon sonst nur Uhrzeit, Akku und die obligatorische SMS-Zahl anzeigte. Doch Nokia hatte das Spiel nicht erfunden.

In den Spielhallen von 1985 gab es nicht viele Rennspiele, die gleich beim Anschalten so deutlich sagten: „Ich bin größer als dein Fernseher zu Hause.“ Buggy Boy, entwickelt von Tatsumi Electronics, setzte genau dieses Statement — im wahrsten Sinne dreifach. Die Deluxe-Variante des Automaten nutzte drei nebeneinander angeordnete Monitore für eine Panorama-Sicht, die selbst in der Epoche prächtiger Röhren eine Seltenheit war. Der technische Unterbau: zwei Intel-8086-CPUs für Grafik & Spielablauf, ein Z80 als Sound-Prozessor, flankiert von zwei AY-3-8910-Soundchips, die für dieses prägnant fröhliche Offroad-Gezwitscher verantwortlich waren. Die Auflösung variierte je nach Kabinett, typisch rund 512×224 Pixel, und war schnell genug, um üppig scrollende Rennlandschaften darzustellen. Sprünge über Baumstämme, Banden, Tore und aufblinkende Flaggen ließen das Fahrgefühl hektisch, aber stets nachvollziehbar wirken — Arcade-Physik at its finest.

In den Spielhallen von 1985 gab es nicht viele Rennspiele, die gleich beim Anschalten so deutlich sagten: „Ich bin größer als dein Fernseher zu Hause.“ Buggy Boy, entwickelt von Tatsumi Electronics, setzte genau dieses Statement — im wahrsten Sinne dreifach. Die Deluxe-Variante des Automaten nutzte drei nebeneinander angeordnete Monitore für eine Panorama-Sicht, die selbst in der Epoche prächtiger Röhren eine Seltenheit war. Der technische Unterbau: zwei Intel-8086-CPUs für Grafik & Spielablauf, ein Z80 als Sound-Prozessor, flankiert von zwei AY-3-8910-Soundchips, die für dieses prägnant fröhliche Offroad-Gezwitscher verantwortlich waren. Die Auflösung variierte je nach Kabinett, typisch rund 512×224 Pixel, und war schnell genug, um üppig scrollende Rennlandschaften darzustellen. Sprünge über Baumstämme, Banden, Tore und aufblinkende Flaggen ließen das Fahrgefühl hektisch, aber stets nachvollziehbar wirken — Arcade-Physik at its finest.

In einer stillen Stunde des alten Japan fällt der Dämonenkönig über Meister und Schüler her; der Meister sinkt, der junge Krieger schwört Rache und jagt den Feind durch Raum und Zeit. First Samurai übersetzt diese klassische Racheballade in einen Seitenläufer, der Prügeleien, Plattform-Wege und kleine Rätselschleusen verbindet: Faust und Fuß, dann das funkelnde Katana, dazu Wurfäxte und Messer; verliert der Held zu viel Kraft, verliert er sein Schwert – eine elegante Dramaturgie, die in zeitgenössischen Tests als besonderer Spannungshebel hervorgehoben wurde. Die britische Presse war früh begeistert: “From the opening sequence to the final battle, this game drips quality.” („Von der Eröffnungssequenz bis zur letzten Schlacht trieft dieses Spiel vor Qualität.“) schrieb Amiga Power und vergab 91 %. Kurz darauf urteilte Amiga Format: “Gameplay, good coding and gloss. The total arcade package in one game.” („Gameplay, gutes Coding und Glanz. Das komplette Arcade-Paket in einem Spiel.“) – ebenfalls 91 %.

In einer stillen Stunde des alten Japan fällt der Dämonenkönig über Meister und Schüler her; der Meister sinkt, der junge Krieger schwört Rache und jagt den Feind durch Raum und Zeit. First Samurai übersetzt diese klassische Racheballade in einen Seitenläufer, der Prügeleien, Plattform-Wege und kleine Rätselschleusen verbindet: Faust und Fuß, dann das funkelnde Katana, dazu Wurfäxte und Messer; verliert der Held zu viel Kraft, verliert er sein Schwert – eine elegante Dramaturgie, die in zeitgenössischen Tests als besonderer Spannungshebel hervorgehoben wurde. Die britische Presse war früh begeistert: “From the opening sequence to the final battle, this game drips quality.” („Von der Eröffnungssequenz bis zur letzten Schlacht trieft dieses Spiel vor Qualität.“) schrieb Amiga Power und vergab 91 %. Kurz darauf urteilte Amiga Format: “Gameplay, good coding and gloss. The total arcade package in one game.” („Gameplay, gutes Coding und Glanz. Das komplette Arcade-Paket in einem Spiel.“) – ebenfalls 91 %.

Im Herbst 1987 veröffentlichte MicroIllusions auf dem Commodore Amiga ein Spiel, das damals fast unbemerkt blieb, heute aber als Fundament eines ganzen Subgenres gilt: Fire Power. Entwickelt wurde es von der kleinen kalifornischen Firma Silent Software Inc., mit Reichart Kurt von Wolfsheild als Designer und William A. Ware als Programmierer. Von Wolfsheild sollte später durch Spiele wie Turbo (1988) und Return Fire (1995) bleibenden Einfluss auf taktische Action-Designs nehmen.

Im Herbst 1987 veröffentlichte MicroIllusions auf dem Commodore Amiga ein Spiel, das damals fast unbemerkt blieb, heute aber als Fundament eines ganzen Subgenres gilt: Fire Power. Entwickelt wurde es von der kleinen kalifornischen Firma Silent Software Inc., mit Reichart Kurt von Wolfsheild als Designer und William A. Ware als Programmierer. Von Wolfsheild sollte später durch Spiele wie Turbo (1988) und Return Fire (1995) bleibenden Einfluss auf taktische Action-Designs nehmen.