F-29 Retaliator erschien zu einer Zeit, in der das Genre der militärischen Flugsimulationen bereits klar umrissen war, sich aber zugleich in einer Phase des Umbruchs befand. Während Titel wie F-16 Falcon oder F-19 Stealth Fighter auf möglichst realistische Flugmodelle, komplexe Avionik und nüchterne Präsentation setzten, wählte Digital Image Design bewusst einen anderen Weg. F-29 Retaliator wollte kein Lehrbuch sein, sondern ein Spiel, das Geschwindigkeit, Zukunftsvision und Zugänglichkeit miteinander verband, ohne den Anspruch einer ernstzunehmenden Simulation vollständig aufzugeben. Dieses Spannungsfeld prägt den Titel bis heute.

F-29 Retaliator erschien zu einer Zeit, in der das Genre der militärischen Flugsimulationen bereits klar umrissen war, sich aber zugleich in einer Phase des Umbruchs befand. Während Titel wie F-16 Falcon oder F-19 Stealth Fighter auf möglichst realistische Flugmodelle, komplexe Avionik und nüchterne Präsentation setzten, wählte Digital Image Design bewusst einen anderen Weg. F-29 Retaliator wollte kein Lehrbuch sein, sondern ein Spiel, das Geschwindigkeit, Zukunftsvision und Zugänglichkeit miteinander verband, ohne den Anspruch einer ernstzunehmenden Simulation vollständig aufzugeben. Dieses Spannungsfeld prägt den Titel bis heute.

Im Mittelpunkt stehen zwei Kampfflugzeuge, die zur Entstehungszeit des Spiels selbst noch Projektionsflächen militärischer Zukunftsfantasien waren: der experimentelle F-29 mit vorwärts gepfeilten Tragflächen und der damals noch streng geheime Advanced Tactical Fighter F-22. Beide Jets verkörpern den futuristischen Charakter des Spiels und vermitteln das Gefühl, Maschinen zu fliegen, die ihrer Zeit voraus sind. Spielerisch unterscheiden sich die Flugzeuge nur geringfügig, doch ihre Präsenz allein war für viele Spieler ein entscheidender Reiz. F-29 Retaliator erlaubte es, Technik zu fliegen, die es so noch nicht gab – oder zumindest noch nicht öffentlich.

Der Spielaufbau gliedert sich in vier Kampagnen mit ansteigendem Anspruch. Den Einstieg bildet ein Trainingsabschnitt in Arizona, der als Einweisung konzipiert ist und grundlegende Manöver, Start- und Landeprozeduren sowie den Waffeneinsatz vermittelt. Es folgen drei Kriegsschauplätze, die im Pazifik, im Nahen Osten und in Europa angesiedelt sind. Jeder dieser Abschnitte bringt eigene Missionsprofile mit sich und steigert sowohl den Schwierigkeitsgrad als auch die taktische Vielfalt. Luftkämpfe gegen feindliche Jäger, präzise Luft-Boden-Angriffe, Eskortmissionen und Verteidigungsaufgaben wechseln sich ab. Die große Anzahl an Einzelmissionen sorgt dafür, dass das Spiel auch über längere Zeit abwechslungsreich bleibt.

Charakteristisch für F-29 Retaliator ist die Balance zwischen Spielbarkeit und Anspruch. Die Steuerung bleibt überschaubar und zugänglich, ohne trivial zu wirken. Zwar erreicht das Spiel nicht die Tiefe klassischer Hardcore-Simulationen, doch genau darin lag für viele Spieler sein Reiz. Zeitgenössische Tests stellten immer wieder fest, dass F-29 Retaliator eher ein Action-Simulator als eine kompromisslose Simulation sei – ein Ansatz, der insbesondere Spielern entgegenkam, die fliegen wollten, ohne sich durch seitenlange Handbücher zu arbeiten. Die Simulationselemente sind präsent, dominieren das Spiel aber nicht.

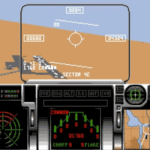

Technisch setzte F-29 Retaliator Maßstäbe. Die vollständig polygonale 3D-Grafik wirkte zur Veröffentlichung außergewöhnlich schnell und flüssig. Besonders das Scrolling wurde in der Fachpresse immer wieder hervorgehoben. Der Detailgrad der Landschaften ist bewusst reduziert, was Übersicht und Geschwindigkeit zugutekommt. Städte, Startbahnen, Schiffe und Bodenziele werden durch klare geometrische Formen dargestellt, die funktional bleiben und eine schnelle Orientierung erlauben. Das Cockpit selbst wirkt sachlich und zweckmäßig; mehrere Anzeigen liefern Radar-, Navigations- und Waffeninformationen, ohne den Spieler zu überfordern.

Klanglich schlägt F-29 Retaliator einen bewusst zurückhaltenden Ton an. Für Musik und Soundeffekte zeichnete Matthew Cannon verantwortlich. Auf eine dauerhafte musikalische Untermalung während der Einsätze wird verzichtet; stattdessen konzentriert sich die akustische Gestaltung auf Triebwerksgeräusche, Warnsignale, Waffen- und Explosionssounds. Diese Reduktion unterstützt den nüchternen Charakter der Simulation und lenkt den Fokus auf Flugführung, Navigation und taktische Entscheidungen. Zeitgenössische Tests merkten an, dass der Sound im Vergleich zur Grafik weniger spektakulär ausfällt, sahen darin jedoch keinen spielerischen Nachteil. Vielmehr fügt sich die Geräuschkulisse unaufdringlich in das Gesamtbild ein.

Entwickelt wurde F-29 Retaliator von Digital Image Design, veröffentlicht von Ocean Software. Produzent war Jon Woods. Konzept und Design stammen von Martin Kenwright, der zugleich große Teile der grafischen Gestaltung verantwortete und auch das Handbuch verfasste. Die Lead-Programmierung der Amiga-Version übernahm Phillip Allsopp, unterstützt von Russell Payne in der 3D-Programmierung. Die außergewöhnlich flüssige Polygon-Engine, die von der Presse immer wieder hervorgehoben wurde, geht maßgeblich auf diese Zusammenarbeit zurück. Zusätzliche 3D-Grafiken steuerte Joanne Drury bei. Weitere Rollen entstanden im Rahmen der Teamarbeit bei Digital Image Design; über diese Kernfunktionen hinaus sind keine eindeutig verifizierten Einzelzuordnungen überliefert.

Zeitgenössisch wurde F-29 Retaliator überwiegend positiv aufgenommen. Die ASM lobte insbesondere das schnelle 3D-Scrolling und die enorme Missionsvielfalt, merkte jedoch an, dass der grafische Detailgrad zugunsten der Geschwindigkeit reduziert wurde. Power Play beschrieb das Spiel als „knackige Flugsimulation“, die nicht die Tiefe eines Falcon erreiche, dafür aber deutlich zugänglicher sei. In der Amiga-Wertung erreichte F-29 Retaliator dort 79 Prozent, mit starken Einzelwertungen für Technik und Spielbarkeit. Auch international fiel die Resonanz ähnlich aus. ZZap!64 betonte den gelungenen Spagat zwischen Zugänglichkeit und Anspruch und hob insbesondere die Geschwindigkeit, das Bewegungsgefühl und die Missionsvielfalt hervor. Rückblickend galt das Spiel weniger als ultimative Simulation, sondern als eigenständiger Vertreter seines Genres.

Ein bemerkenswertes Kuriosum stellt ein inoffizielles Add-on dar. Das britische Magazin ZERO veröffentlichte in Ausgabe 12 (Oktober 1990) eine exklusive Special Mission, die das Originalspiel voraussetzte. In dieser Zusatzmission flog der Spieler einen Retaliator über dem Arktischen Ozean und traf neben russischen MiG-Jägern auch auf außerirdische Raumschiffe, deren Design unverkennbar an die Zylonen aus der klassischen Battlestar Galactica-Serie erinnerte. Die Mission fungierte zugleich als augenzwinkernder Verweis auf das damals in Entwicklung befindliche nächste Projekt von Digital Image Design, Epic.

Technisch blieb F-29 Retaliator nicht frei von Schwächen und gilt rückblickend als vergleichsweise buganfällig. Einige dieser Fehler entwickelten jedoch fast schon Kultstatus. Besonders bekannt ist ein Bug, bei dem der Spieler auch nach dem Schleudersitzausstieg weiterhin Kontrolle über das Flugzeug behält – was es theoretisch ermöglicht, das eigene Wrack noch zu steuern und sich selbst zu rammen. Solche Eigenheiten wurden in zeitgenössischen Tests kritisch erwähnt, trugen aber auch zur Legendenbildung rund um das Spiel bei.

Auch die Darstellung der Flugzeuge sorgte für Diskussionen. Der auf den Verpackungen gezeigte F-22 entspricht optisch nicht dem im Spiel dargestellten Modell, was dem damaligen Geheimhaltungsstatus des realen Projekts geschuldet war. Umgekehrt ist der F-29 keine reine Fantasie: Er basiert auf dem real existierenden Grumman X-29-Experimentalflugzeug mit vorwärts gepfeilten Tragflächen, dessen Erscheinungsbild dem Ingame-Modell deutlich näherkommt. Die Amiga- und Atari-ST-Cover sowie das Titelbild aller Versionen basieren auf Konzeptkunst von Lockheed Martin, konkret auf einem Gemälde des futuristischen Designers Syd Mead aus dem Jahr 1988, das den damals noch geheimen Advanced Tactical Fighter zeigte.

Auch langfristig blieb F-29 Retaliator in der Erinnerung der Fachpresse präsent. Amiga Joker wählte das Spiel in Ausgabe 01/1991 auf Platz 3 der besten Simulationsspiele des Jahres 1990. Amiga Power nahm es im Mai 1991 auf Platz 36 in seine Liste der „All Time Top 100 Amiga Games“ auf. Auf dem Atari ST wurde der Titel ebenfalls gewürdigt: ST Format listete F-29 Retaliator in Ausgabe 01/1991 unter den neun besten Simulationsspielen des Jahres 1990.

Rückblickend markiert F-29 Retaliator einen Übergang. Es steht zwischen den nüchternen Militärsimulationen der achtziger Jahre und den stärker inszenierten Flugsimulationen der frühen neunziger. Digital Image Design legte mit diesem Titel den Grundstein für spätere Werke wie TFX oder EF2000. F-29 Retaliator bleibt als Spiel in Erinnerung, das zeigte, dass Geschwindigkeit, Zugänglichkeit und Zukunftsvisionen im Flugsimulator-Genre kein Widerspruch sein müssen – sondern ein eigenes, unverwechselbares Erlebnis formen können.

F-29 Retaliator erschien erstmals 1989 für den Amiga und gilt auf dieser Plattform als Leitversion. Digital Image Design entwickelte das Spiel primär mit Blick auf die Fähigkeiten des Amiga, insbesondere auf die schnelle polygonbasierte 3D-Darstellung, die in zeitgenössischen Tests häufig hervorgehoben wurde. Ebenfalls 1989 folgte eine Umsetzung für den Atari ST, die inhaltlich weitgehend identisch ausfiel und das gleiche Missions- und Kampagnenmaterial bot, technisch jedoch stärker von der Hardware limitiert war.

Die MS-DOS-Version erschien erst 1991 als nachgereichte Konvertierung. Sie brachte kleinere Erweiterungen mit sich, darunter einen Zwei-Spieler-Modus über Nullmodem, blieb grafisch jedoch bewusst kompatibel zu einer breiten PC-Basis (EGA/VGA mit 16 Farben). Inhaltlich entsprach sie im Wesentlichen den 16-Bit-Versionen, profitierte aber je nach Hardware von höherer Bildrate. Später entwickelte Ocean Japan noch Versionen für den PC-98 und FM-Towns.

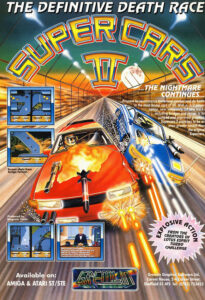

Super Cars II erschien im Frühjahr 1991 für den Amiga, später auch für den Atari ST, entwickelt von Magnetic Fields und veröffentlicht von Gremlin Graphics. Das Spiel ist ein Top-Down-Rennspiel mit starkem Action- und Waffenfokus und stellt die direkte Fortsetzung von Super Cars aus dem Jahr 1990 dar. Die Entwicklung fällt in eine Phase, in der Magnetic Fields innerhalb kurzer Zeit mehrere erfolgreiche Rennspiele veröffentlichte. Bereits Lotus Esprit Turbo Challenge war 1990 erschienen und hatte sich rasch als einer der populärsten Arcade-Racer auf Heimcomputern etabliert. Noch im selben Jahr folgte Super Cars, das die Draufsicht ins Zentrum rückte. Super Cars II greift diese beiden Linien auf und führt sie 1991 in einem deutlich erweiterten Konzept zusammen.

Super Cars II erschien im Frühjahr 1991 für den Amiga, später auch für den Atari ST, entwickelt von Magnetic Fields und veröffentlicht von Gremlin Graphics. Das Spiel ist ein Top-Down-Rennspiel mit starkem Action- und Waffenfokus und stellt die direkte Fortsetzung von Super Cars aus dem Jahr 1990 dar. Die Entwicklung fällt in eine Phase, in der Magnetic Fields innerhalb kurzer Zeit mehrere erfolgreiche Rennspiele veröffentlichte. Bereits Lotus Esprit Turbo Challenge war 1990 erschienen und hatte sich rasch als einer der populärsten Arcade-Racer auf Heimcomputern etabliert. Noch im selben Jahr folgte Super Cars, das die Draufsicht ins Zentrum rückte. Super Cars II greift diese beiden Linien auf und führt sie 1991 in einem deutlich erweiterten Konzept zusammen. Crystal Raider erschien 1986 beim britischen Budget-Publisher

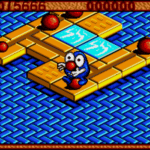

Crystal Raider erschien 1986 beim britischen Budget-Publisher  Technisch präsentiert sich Crystal Raider funktional und zurückhaltend. Musik fehlt vollständig, Soundeffekte sind minimalistisch, erfüllen jedoch ihren Zweck. Die Grafik ist klar strukturiert und stets gut lesbar. Eine Besonderheit stellt der optionale Nachtmodus dar, bei dem nur der unmittelbare Bereich um die Spielfigur sichtbar bleibt. Zusätzlich existieren im regulären Spielverlauf einzelne dunkle Räume, die Orientierung und Planung weiter erschweren und dem Spiel eine beinahe klaustrophobische Atmosphäre verleihen.

Technisch präsentiert sich Crystal Raider funktional und zurückhaltend. Musik fehlt vollständig, Soundeffekte sind minimalistisch, erfüllen jedoch ihren Zweck. Die Grafik ist klar strukturiert und stets gut lesbar. Eine Besonderheit stellt der optionale Nachtmodus dar, bei dem nur der unmittelbare Bereich um die Spielfigur sichtbar bleibt. Zusätzlich existieren im regulären Spielverlauf einzelne dunkle Räume, die Orientierung und Planung weiter erschweren und dem Spiel eine beinahe klaustrophobische Atmosphäre verleihen.

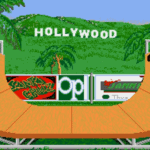

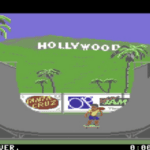

Wie stark ein Spiel auf die eigene Jugend eingewirkt hat, merkt man oft erst viele Jahre später – dann, wenn man längst glaubt, alles schon eingeordnet zu haben. Bei mir passiert das zuverlässig bei einer Wiederholung von Die nackte Kanone. In der legendären Szene, in der Dr. Albert Sacks nach seinem missglückten Anschlag auf die Queen von einer ganzen Kaskade an Fahrzeugen überrollt und schließlich von einer Marschkapelle niedergetrampelt wird, erklingt unaufhaltsam „Louie, Louie“. Und in genau diesem Moment bin ich nicht mehr im Film, sondern wieder vor dem Bildschirm: Halfpipe, BMX, Strand – California Games. Wer diese Melodie hört und nicht sofort dort landet, hat die Achtziger entweder verpasst oder sie auf der falschen Plattform erlebt.

Wie stark ein Spiel auf die eigene Jugend eingewirkt hat, merkt man oft erst viele Jahre später – dann, wenn man längst glaubt, alles schon eingeordnet zu haben. Bei mir passiert das zuverlässig bei einer Wiederholung von Die nackte Kanone. In der legendären Szene, in der Dr. Albert Sacks nach seinem missglückten Anschlag auf die Queen von einer ganzen Kaskade an Fahrzeugen überrollt und schließlich von einer Marschkapelle niedergetrampelt wird, erklingt unaufhaltsam „Louie, Louie“. Und in genau diesem Moment bin ich nicht mehr im Film, sondern wieder vor dem Bildschirm: Halfpipe, BMX, Strand – California Games. Wer diese Melodie hört und nicht sofort dort landet, hat die Achtziger entweder verpasst oder sie auf der falschen Plattform erlebt.

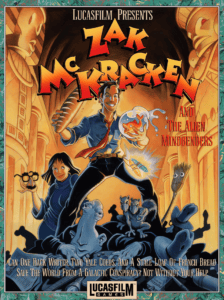

Als Zak McKracken and the Alien Mindbenders erschien, fühlte es sich schon beim ersten Kontakt anders an. Nicht wie ein Spiel, das man einfach startete, sondern wie etwas, dem man auf die Spur kam. Da war diese eigentümliche Mischung aus Alltäglichem und Kosmischem: ein abgehalfterter Reporter in seinem kleinen Apartment, umgeben von Mikrowelle, Telefon und seinem Goldfisch Sushi – und plötzlich führen genau diese Orte auf den Mars, zu uralten Kultstätten wie Stonehenge oder in das Zentrum einer Verschwörung, die größer ist als alles, was der Bildschirm zunächst preisgibt. Zak McKracken spielte mit der Vorstellung, dass hinter dem Banalen mehr verborgen liegt, dass das Unscheinbare eine zweite Ebene besitzt. Nicht pathetisch, sondern neugierig, leicht ironisch und dennoch erstaunlich ernsthaft.

Als Zak McKracken and the Alien Mindbenders erschien, fühlte es sich schon beim ersten Kontakt anders an. Nicht wie ein Spiel, das man einfach startete, sondern wie etwas, dem man auf die Spur kam. Da war diese eigentümliche Mischung aus Alltäglichem und Kosmischem: ein abgehalfterter Reporter in seinem kleinen Apartment, umgeben von Mikrowelle, Telefon und seinem Goldfisch Sushi – und plötzlich führen genau diese Orte auf den Mars, zu uralten Kultstätten wie Stonehenge oder in das Zentrum einer Verschwörung, die größer ist als alles, was der Bildschirm zunächst preisgibt. Zak McKracken spielte mit der Vorstellung, dass hinter dem Banalen mehr verborgen liegt, dass das Unscheinbare eine zweite Ebene besitzt. Nicht pathetisch, sondern neugierig, leicht ironisch und dennoch erstaunlich ernsthaft.

Operation Gunship erschien 1989 bei Codemasters in einer Phase, in der das Budgetsegment auf den 8-Bit-Systemen noch immer eine zentrale Rolle spielte. Während sich viele Publisher bereits auf leistungsfähigere Plattformen konzentrierten, bediente Codemasters weiterhin gezielt Rechner wie den

Operation Gunship erschien 1989 bei Codemasters in einer Phase, in der das Budgetsegment auf den 8-Bit-Systemen noch immer eine zentrale Rolle spielte. Während sich viele Publisher bereits auf leistungsfähigere Plattformen konzentrierten, bediente Codemasters weiterhin gezielt Rechner wie den

Wie sehr der Angriff auf dem Eisplaneten Hoth in Star Wars – Das Imperium schlägt zurück eine ganze Generation beeindruckte, lässt sich heute kaum überschätzen. Der Anblick der riesigen AT-AT-Kampfläufer, der verzweifelten Verteidigung der Rebellen und der dynamischen Perspektive aus den Cockpits brannte sich bei vielen Jugendlichen tief ein. Als man Jahre später in den Spielhallen selbst in der legendären Star Wars-Arcade-Sequenz die gepanzerten Walker angreifen konnte, wurde diese Faszination erstmals interaktiv erlebbar. Es liegt nahe, dass auch ein junger Jez San von diesen Bildern geprägt war. Die Idee, schnelle Angriffe aus der Pilotensicht über eine Landschaft zu fliegen, in der eine feindliche Bodeninvasion im Gange ist, wirkt in Starglider jedenfalls wie eine spielerische Fortführung jener Eindrücke, die Science-Fiction-Kino und Arcade-Automaten Anfang der Achtziger hinterlassen hatten.

Wie sehr der Angriff auf dem Eisplaneten Hoth in Star Wars – Das Imperium schlägt zurück eine ganze Generation beeindruckte, lässt sich heute kaum überschätzen. Der Anblick der riesigen AT-AT-Kampfläufer, der verzweifelten Verteidigung der Rebellen und der dynamischen Perspektive aus den Cockpits brannte sich bei vielen Jugendlichen tief ein. Als man Jahre später in den Spielhallen selbst in der legendären Star Wars-Arcade-Sequenz die gepanzerten Walker angreifen konnte, wurde diese Faszination erstmals interaktiv erlebbar. Es liegt nahe, dass auch ein junger Jez San von diesen Bildern geprägt war. Die Idee, schnelle Angriffe aus der Pilotensicht über eine Landschaft zu fliegen, in der eine feindliche Bodeninvasion im Gange ist, wirkt in Starglider jedenfalls wie eine spielerische Fortführung jener Eindrücke, die Science-Fiction-Kino und Arcade-Automaten Anfang der Achtziger hinterlassen hatten.