Ist es wirklich notwendig, noch über den Commodore 64 zu schreiben? Über einen Rechner, den viele als ihren ersten Computer erlebt haben. Über einen Namen, um den sich seit Jahrzehnten Mythen, Überhöhungen und nostalgische Rückblicke ranken. Vielleicht ist es gerade deshalb notwendig, noch einmal innezuhalten. Nicht, um diese Mythen zu wiederholen, sondern um sie einzuordnen. Denn wir sprechen hier über einen Computer, der angeblich zwanzig oder gar dreißig Millionen Mal verkauft wurde – Zahlen, die in dieser Form nicht belastbar sind. Sicher ist: Es waren sehr viele, und genug, um eine ganze Ära zu prägen. Aber statt mit Superlativen zu beginnen, lohnt es sich, den Weg in Ruhe nachzuzeichnen.

Der C64 war kein Wunderwerk und kein Zufallstreffer. Er war das Ergebnis einer Zeit, eines Marktes und einer spezifischen Denkweise. Für viele Haushalte war er der erste Computer, der nicht im Arbeitszimmer verschwand, sondern selbstverständlich im Wohnzimmer stand – oft am einzigen Fernseher der Familie. Spätestens mit Spielen wie Summer Games wurde er zum Gemeinschaftsgerät. Nicht selten standen mehrere Generationen gemeinsam vor dem Bildschirm: Kinder mit Ehrgeiz, Eltern mit Neugier, und manchmal griff sogar die Großmutter zum Joystick – und erreichte beim Stabhochsprung Höhen, die man ihr mit Gehstock im Flur nicht zugetraut hätte. Der C64 war einer der ersten Computer, bei dem man niemandem erklären musste, warum er eingeschaltet wurde. Er funktionierte als gemeinsamer Bezugspunkt.

Entstehung unter Zeitdruck und mit klarer Agenda

Geprägt wurde der Ansatz durch Jack Tramiel, dessen Ziel es war, Computer aus der Nische zu holen. Sein Leitsatz „Computers for the masses, not the classes“ war weniger Werbespruch als Geschäftsgrundlage. Für Tramiel war Technik kein Selbstzweck, sondern eine Ressource, die man so lange zuschnitt, bis sie sich verkaufen ließ. Erfahrungen mit dem VIC-20 hatten gezeigt, dass ein Markt für günstige Rechner existierte – doch der Schritt zu einem deutlich leistungsfähigeren System war intern umstritten. Erst die rapide fallenden RAM-Preise Anfang der 1980er-Jahre machten es realistisch, einen Computer mit 64 Kilobyte Arbeitsspeicher wirtschaftlich zu kalkulieren.

Unter erheblichem Zeitdruck – im Vorfeld der CES 1982 – entstand der C64 in ungewöhnlich kurzer Entwicklungszeit. In der Commodore-Organisation wurde das Projekt von Führung und Technik koordiniert; als zentrale Figur gilt Charles Winterble, der als Leiter des weltweiten Engineering-Bereichs die Linie stützte, das System konsequent auf Commodores hauseigene MOS-Technologie und eigens entwickelte Spezialbausteine auszurichten – Grafik, Sound und Systemlogik als Kern einer Plattform, nicht als austauschbare Standardkomponenten. Die Systemarchitektur wird häufig Robert „Bob“ Russell zugeschrieben, der bereits am VIC-20 mitgewirkt hatte und KERNAL-Anteile sowie die BASIC-Integration prägte. David A. Ziembicki gilt als treibende Kraft beim Prototypenbau unter extremem Termindruck. Ebenfalls aus diesem Umfeld stammt Shiraz Shivji, der später eine zentrale Rolle beim Atari ST spielen sollte. Zeitzeugenberichte betonen den enormen Einsatz dieses kleinen Teams – bis hin zu Feiertagen, die im Labor verbracht wurden. Der C64 entstand nicht aus Forschung im Elfenbeinturm, sondern aus Pragmatismus, Tempo und einer klaren Marktstrategie.

Technische und konzeptionelle Altlasten – warum der C64 so wurde, wie er war

Der C64 war kein Rechner vom weißen Reißbrett. Viele seiner Eigenheiten versteht man erst, wenn man ihn als Ergebnis von Kostenentscheidungen, Lagerrealitäten und Zeitdruck betrachtet. So wurde aus Produktions- und Werkzeuggründen zunächst ein Gehäusekonzept weitergeführt, das Commodore bereits kannte – nicht, weil es ideal war, sondern weil Formen, Prozesse und Zulieferketten vorhanden waren. Der Rechner sollte günstiger produzierbar sein als die Konkurrenz; jede vermiedene Neuentwicklung zählte.

Ein ähnliches Prinzip zeigte sich bei der Peripherie. Das Diskettenlaufwerk 1541 war leistungsfähig, wurde aber berüchtigt für vergleichsweise langsame Ladezeiten. Häufig wird dies mit einer Mischung aus Kompatibilitätszielen, engen Zeitplänen und bewusst konservativen Schnittstellenentscheidungen erklärt: Commodore hielt an einer seriellen Philosophie fest, die in der Praxis durch Implementationsdetails und spätere Software-Workarounds deutlich weniger Tempo lieferte, als viele Anwender erwarteten. Der Markt reagierte, wie Märkte reagieren: Turbo-Loader, Fastloader-Cartridges und neue Routinen wurden nicht zur Ausnahme, sondern zum Standardrepertoire der Szene.

Auch auf Software-Ebene war der C64 von Altlasten geprägt. Commodore lizenzierte sein BASIC von Microsoft, setzte aber weiterhin auf BASIC V2 – eine Version, die bereits bei Erscheinen des C64 als schlicht galt. Grafik- und Soundbefehle fehlten vollständig. Was zunächst wie ein Makel wirkt, prägte den Umgang mit dem Rechner nachhaltig: Wer die Fähigkeiten der Hardware ausschöpfen wollte, musste direkt in Speicher und Register greifen. PEEK und POKE wurden dadurch zu Alltagsvokabeln. Der C64 lehrte keine Bequemlichkeit – er belohnte Neugier mit Kontrolle.

Technisches Fundament: stark, eigenwillig, beherrschbar

Im Zentrum arbeitete der MOS 6510, eine angepasste Variante des 6502 mit integriertem I/O-Port, der das Umschalten von Speicherbereichen erleichterte. Dieser Baustein ist ein gutes Beispiel dafür, wie Commodore Technik pragmatisch nutzte: nicht „mehr Leistung um jeden Preis“, sondern „Funktionalität, die das Gesamtsystem vereinfachte“. Dass spätere Systeme ebenfalls 6502-Verwandtschaft nutzten – etwa der 65C816 als CPU-Familienabkömmling in späteren Konsolenwelten – zeigt, wie langlebig diese Architekturidee war, ohne den C64 damit gleichsetzen zu wollen.

Für die Grafik war der VIC-II verantwortlich: Hardware-Sprites, feines Scrolling, Timing-Eigenheiten, die Programmierer liebten und fürchteten. Für den Klang sorgte der SID, der bis heute als Instrument wahrgenommen wird – mit Charakter, Eigenheiten und einem Klangbild, das selten „neutral“, aber oft unverwechselbar war. Ergänzt wurde das Ganze durch die CIA 6526, die mit Timing, Ports und I/O im Alltag mitbestimmte, was am Ende stabil lief – oder eben nicht, wenn am Joystickport elektrisch unsauber experimentiert wurde.

Diese Architektur war nicht elegant, nicht bequem und schon gar nicht zukunftssicher im klassischen Sinn. Aber sie war beherrschbar. Und genau diese Beherrschbarkeit machte den C64 für Millionen von Nutzern produktiv – im Spiel, im Lernen und im Experimentieren.

Revisionen, C64C und der Mythos vom „neuen“ C64

So konstant der C64 nach außen wirkte, so deutlich veränderte sich sein Inneres. Über die lange Produktionszeit entstanden zahlreiche Platinenrevisionen, deren Ziel weniger „neue Features“ als Kostenreduktion, Integrationsgrad und Fertigungsstabilität war. Commodores Leitlinie blieb dabei kompromisslos: maximale Softwarekompatibilität bei sinkenden Produktionskosten.

Frühe Geräte basierten auf großformatigen Platinen, später verschwanden viele TTL-Bausteine, Funktionen wurden zusammengefasst, die Fertigung wurde effizienter. Beim Prozessor findet sich in späteren Modellen häufig der stromsparendere MOS 8500 statt des 6510 – ohne dass der Rechner dadurch „schneller“ würde. Beim Sound kam es zu einem Wechsel vom SID 6581 zum 8580: weniger Grundrauschen, saubereres Verhalten, aber auch ein anderer Charakter. Wer beide kennt, weiß: „besser“ ist hier keine objektive Kategorie – es ist eine Frage des Klangbilds und der jeweiligen Schaltungsauslegung.

Mit dem C64C (umgangssprachlich oft C64 II) wurde diese stille Evolution sichtbar. Das flachere Gehäuse signalisierte Modernisierung, doch der Rechner blieb „ganz der Alte“: kompatibel, vertraut, berechenbar. Dass manche ihn als „leiser“ wahrnahmen, hat nichts mit Lüftern zu tun – es geht um thermische Eigenschaften, Abschirmung, Netzteil- und Bauteilverhalten. In Deutschland wurde das Thema Modellpflege zusätzlich durch den legendären Massenverkauf geprägt: Der Aldi-C64 steht sinnbildlich für den Moment, in dem ein Heimcomputer endgültig im Alltag ankam – inklusive kleiner Varianten-Details, die den Normalanwender kaum störten, Bastler aber bis heute diskutieren.

Markt und Konkurrenz: gleiche Epoche, unterschiedliche Realitäten

Entscheidender als bloße Marktanteile war, wie früh ein System in einem Land verfügbar war – und zu welchem Preis. In Großbritannien hatte der ZX Spectrum am 23. April 1982 einen deutlichen Vorsprung und dominierte dort lange Zeit das Bild des Heimcomputers: günstiger, kulturell verankert, früh verfügbar. Der C64 war in UK erfolgreich, blieb aber oft die Nummer zwei – nicht weil er technisch schwach gewesen wäre, sondern weil der Markt bereits besetzt war.

Auf dem Kontinent verschoben sich die Kräfte. In Deutschland konnte der C64 seine Stärken bei Grafik und Sound gut ausspielen und profitierte von einer ungewöhnlich breiten Verfügbarkeit: Fachhandel, Versandhäuser, Kaufhäuser – später sogar Discounter. Erst 1984 trat mit dem Amstrad CPC 464 ein weiterer starker Gegner auf, der mit Monitor-Bundle, „Komplettpaket“-Denke und einer anderen Positionierung punktete. In Frankreich wurde der CPC besonders populär; in Deutschland trat er als Schneider-CPC auf. Das sind keine Randdetails, sondern erklärt, warum „der“ europäische Heimcomputermarkt nie einheitlich war.

Preislich ist der C64 zugleich Paradebeispiel für Commodores aggressive Strategie. Zum UK-Start lag der Preis bei 399 £ (inflationsbereinigt grob etwa £ 1.500; rund € 1.750). In Deutschland startete er bei 1.495 DM (inflationsbereinigt grob etwa € 1.757; rund £ 1.500). In Frankreich wurden zur Einführung etwa 4.500–5.000 FF genannt (inflationsbereinigt grob etwa € 1.650; rund £ 1.400). In den USA startete er bei 595 US-Dollar (inflationsbereinigt grob etwa £ 1.550; rund € 1.800). Diese Preislandschaft war dynamisch: rasche Preissenkungen machten den C64 in kurzer Zeit vom Luxusgerät zum Massenprodukt. In den USA eskalierte dies zum Preiskrieg, der Konkurrenten wie Texas Instruments in die Knie zwang – ein seltener Moment, in dem aggressive Preispolitik den Markt tatsächlich neu sortierte.

Software, die den Rechner zum Wohnzimmergerät machte

Das Software-Ökosystem war der Hebel, mit dem der C64 seine Hardware in Alltagsrelevanz verwandelte. Spiele wie Summer Games machten den Rechner zum Familiengerät, weil sie ohne große Schwelle verstanden wurden – und gleichzeitig genug Tiefe hatten, um Ehrgeiz auszulösen. Andere Titel wurden zu Symbolen einer „reifen“ 8-Bit-Ära: International Karate zeigte internationale Schlagkraft europäischer Entwickler, The Last Ninja wurde zum Synonym für aufwendige Präsentation und atmosphärische Dichte auf dem C64. Bei einzelnen, später oft zitierten Millionenzahlen ist Vorsicht geboten; wichtiger ist die Relation: Bei einer installierten Basis im zweistelligen Millionenbereich bedeutete bereits ein siebenstelliger Absatz eine Marktdurchdringung, die man in der damaligen Zeit nur bei wenigen Produkten sah.

Für die Langlebigkeit des Systems war jedoch nicht nur Spiele-Software entscheidend. Mit GEOS zog eine grafische Oberfläche ein, die den C64 in eine neue Rolle rücken konnte: Maus, Desktop-Metapher, Programme wie GeoWrite und GeoPaint. Zeitgenössische Einschätzungen betonten dabei gerade, dass die Hardware im Kern gleich blieb – und dass genau das den Reiz ausmachte. GEOS war kein „neuer C64“, sondern ein neuer Blick auf denselben Rechner.

Szene, Raubkopien und die kulturelle Aneignung

Für viele Jugendliche war die Szene kein Beiwerk, sondern der eigentliche Zugang zur Technik. Software wurde getauscht, Disketten wurden kopiert, katalogisiert, weitergereicht. Das war soziale Realität und wirtschaftlicher Streitpunkt zugleich. Statt moralisch zu urteilen, muss man historisch nüchtern feststellen: Diese informellen Verbreitungswege erhöhten die Reichweite des Systems, hielten Nutzer am C64 und schufen eine kritische Masse, die Entwickler, Magazine und Zubehör anlockte.

Aus Kopierpraxis wurde Technikpraxis. Kopierschutz wurde analysiert, Cracks verbreitet, Cracktros entstanden als Signatur – später als Wettbewerb. Aus frühen Einzelakteuren und losen Zusammenschlüssen wuchs eine international vernetzte Gruppenlandschaft mit klaren Rollen: Cracker, Supplier, Intro-Coder, Grafiker, Musiker. Der Übergang von Cracktro zu Demo war fließend: Rastereffekte, Scroller, Soundroutinen und präzises Timing wurden zur eigenen Kunstform. Wer das einmal ernsthaft gesehen hat, versteht: Die Demokultur war nicht nur „Show“, sondern ein Beweis, wie tief diese Szene die Maschine verstand.

Magazinen kam dabei eine Schlüsselrolle zu. Listings waren nicht nur Unterhaltung, sondern eine Form von Wissensverbreitung: abtippen, Fehler suchen, Speicheradressen verstehen – und lernen, wie ein Computer „denkt“. Genau diese Mischung aus offener Maschine, stabiler Hardwarebasis und kultureller Praxis erklärt, warum der C64 nicht nur benutzt, sondern angeeignet wurde.

Langlebigkeit, Auslaufen, Erbe

Der C64 verschwand nicht einfach, als er technisch überholt war. Er blieb präsent, weil er wirtschaftlich billig produzierbar wurde, weil er eine riesige Softwarebasis hatte und weil die Szene das System als Herausforderung weitertrug. Weltweit werden die Verkäufe meist im Bereich von 12,5 bis 17 Millionen verortet; höhere Zahlen kursieren, sind aber weniger belastbar. Entscheidend ist nicht die letzte Nachkommastelle, sondern die Wirkung: Der C64 war ein industrielles Massenprodukt – und zugleich ein kulturelles Ereignis.

Der Übergang zum Commodore Amiga erfolgte nicht als harter Schnitt. Beide Systeme existierten lange nebeneinander: Der Amiga stand für den technischen Sprung, der C64 für Verbreitung, Verlässlichkeit und das, was man heute „installierte Basis“ nennt. Als der C64 schließlich auslief, blieb sein Abdruck: in der Demokultur, in der Retro-Hardware-Szene, in Remakes, Emulatoren, Neuauflagen – und in der Erinnerung daran, dass Computer einmal Geräte waren, die man nicht nur konsumierte, sondern verstand.

Und vielleicht liegt genau darin der Grund, warum man auch heute noch über ihn schreiben kann, ohne sich zu wiederholen.

Operation Gunship erschien 1989 bei Codemasters in einer Phase, in der das Budgetsegment auf den 8-Bit-Systemen noch immer eine zentrale Rolle spielte. Während sich viele Publisher bereits auf leistungsfähigere Plattformen konzentrierten, bediente Codemasters weiterhin gezielt Rechner wie den

Operation Gunship erschien 1989 bei Codemasters in einer Phase, in der das Budgetsegment auf den 8-Bit-Systemen noch immer eine zentrale Rolle spielte. Während sich viele Publisher bereits auf leistungsfähigere Plattformen konzentrierten, bediente Codemasters weiterhin gezielt Rechner wie den

Wie sehr der Angriff auf dem Eisplaneten Hoth in Star Wars – Das Imperium schlägt zurück eine ganze Generation beeindruckte, lässt sich heute kaum überschätzen. Der Anblick der riesigen AT-AT-Kampfläufer, der verzweifelten Verteidigung der Rebellen und der dynamischen Perspektive aus den Cockpits brannte sich bei vielen Jugendlichen tief ein. Als man Jahre später in den Spielhallen selbst in der legendären Star Wars-Arcade-Sequenz die gepanzerten Walker angreifen konnte, wurde diese Faszination erstmals interaktiv erlebbar. Es liegt nahe, dass auch ein junger Jez San von diesen Bildern geprägt war. Die Idee, schnelle Angriffe aus der Pilotensicht über eine Landschaft zu fliegen, in der eine feindliche Bodeninvasion im Gange ist, wirkt in Starglider jedenfalls wie eine spielerische Fortführung jener Eindrücke, die Science-Fiction-Kino und Arcade-Automaten Anfang der Achtziger hinterlassen hatten.

Wie sehr der Angriff auf dem Eisplaneten Hoth in Star Wars – Das Imperium schlägt zurück eine ganze Generation beeindruckte, lässt sich heute kaum überschätzen. Der Anblick der riesigen AT-AT-Kampfläufer, der verzweifelten Verteidigung der Rebellen und der dynamischen Perspektive aus den Cockpits brannte sich bei vielen Jugendlichen tief ein. Als man Jahre später in den Spielhallen selbst in der legendären Star Wars-Arcade-Sequenz die gepanzerten Walker angreifen konnte, wurde diese Faszination erstmals interaktiv erlebbar. Es liegt nahe, dass auch ein junger Jez San von diesen Bildern geprägt war. Die Idee, schnelle Angriffe aus der Pilotensicht über eine Landschaft zu fliegen, in der eine feindliche Bodeninvasion im Gange ist, wirkt in Starglider jedenfalls wie eine spielerische Fortführung jener Eindrücke, die Science-Fiction-Kino und Arcade-Automaten Anfang der Achtziger hinterlassen hatten.

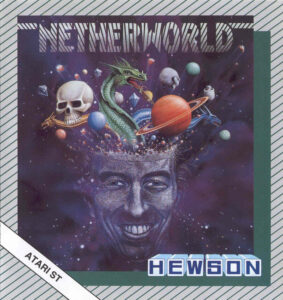

Als Netherworld 1988 erschien, hatte Hewson Consultants bereits einen ausgezeichneten Ruf zu verteidigen. Das britische Label galt seit Mitte der Achtzigerjahre als feste Größe für anspruchsvolle Actionspiele, die sich bewusst von seichter Massenware abhoben. Titel wie Uridium, Paradroid, Cybernoid und Nebulus hatten Hewson als Publisher etabliert, dessen Veröffentlichungen für saubere Technik, eigenständiges Design und einen überdurchschnittlichen Schwierigkeitsgrad standen. Wer ein Hewson-Spiel kaufte, wusste, dass hier kein leicht konsumierbares Ballerspiel wartete, sondern eine ernsthafte Herausforderung. Entsprechend hoch waren die Erwartungen, als mit Netherworld ein neuer Titel für den Commodore 64 angekündigt wurde.

Als Netherworld 1988 erschien, hatte Hewson Consultants bereits einen ausgezeichneten Ruf zu verteidigen. Das britische Label galt seit Mitte der Achtzigerjahre als feste Größe für anspruchsvolle Actionspiele, die sich bewusst von seichter Massenware abhoben. Titel wie Uridium, Paradroid, Cybernoid und Nebulus hatten Hewson als Publisher etabliert, dessen Veröffentlichungen für saubere Technik, eigenständiges Design und einen überdurchschnittlichen Schwierigkeitsgrad standen. Wer ein Hewson-Spiel kaufte, wusste, dass hier kein leicht konsumierbares Ballerspiel wartete, sondern eine ernsthafte Herausforderung. Entsprechend hoch waren die Erwartungen, als mit Netherworld ein neuer Titel für den Commodore 64 angekündigt wurde.

Monty-pythonesker Einfall oder genialer Marketing-Trick? Im Herbst 1986 sorgt ausgerechnet ein Text-Adventure für Schlagzeilen: Dracula von CRL landet beim British Board of Film Censors – und das freiwillig. Computerspiele hatten bis dahin keine Altersfreigaben nötig, doch CRL-Chef Clem Chambers wittert eine Chance. Die Londoner schicken ihr Adventure mit ein paar blutigen Illustrationen zur Behörde und hoffen auf einen Skandal. Die BBFC vergibt tatsächlich ein „15“-Zertifikat, und CRL druckt stolz den Hinweis „nicht geeignet für unter 15-Jährige“ auf die Verpackung. Genau das sorgt für Aufmerksamkeit bei Medien und Horror-Fans. Hinter den Kulissen hätte man zwar gerne das noch drastischere „18“-Siegel gesehen, doch schon so funktioniert der PR-Coup. Im Jahr darauf folgen Frankenstein und 1987 Jack the Ripper – letzteres Spiel erhält dann tatsächlich eine 18er-Freigabe und schreibt damit Zensurgeschichte. Mitten in dieser kleinen Horrorwelle steht CRL mit Autor Rod Pike, der klassische Schauergeschichten als interaktive Fiction auf C64, ZX Spectrum und Amstrad CPC bringt.

Monty-pythonesker Einfall oder genialer Marketing-Trick? Im Herbst 1986 sorgt ausgerechnet ein Text-Adventure für Schlagzeilen: Dracula von CRL landet beim British Board of Film Censors – und das freiwillig. Computerspiele hatten bis dahin keine Altersfreigaben nötig, doch CRL-Chef Clem Chambers wittert eine Chance. Die Londoner schicken ihr Adventure mit ein paar blutigen Illustrationen zur Behörde und hoffen auf einen Skandal. Die BBFC vergibt tatsächlich ein „15“-Zertifikat, und CRL druckt stolz den Hinweis „nicht geeignet für unter 15-Jährige“ auf die Verpackung. Genau das sorgt für Aufmerksamkeit bei Medien und Horror-Fans. Hinter den Kulissen hätte man zwar gerne das noch drastischere „18“-Siegel gesehen, doch schon so funktioniert der PR-Coup. Im Jahr darauf folgen Frankenstein und 1987 Jack the Ripper – letzteres Spiel erhält dann tatsächlich eine 18er-Freigabe und schreibt damit Zensurgeschichte. Mitten in dieser kleinen Horrorwelle steht CRL mit Autor Rod Pike, der klassische Schauergeschichten als interaktive Fiction auf C64, ZX Spectrum und Amstrad CPC bringt. In den Spielhallen von 1985 gab es nicht viele Rennspiele, die gleich beim Anschalten so deutlich sagten: „Ich bin größer als dein Fernseher zu Hause.“ Buggy Boy, entwickelt von Tatsumi Electronics, setzte genau dieses Statement — im wahrsten Sinne dreifach. Die Deluxe-Variante des Automaten nutzte drei nebeneinander angeordnete Monitore für eine Panorama-Sicht, die selbst in der Epoche prächtiger Röhren eine Seltenheit war. Der technische Unterbau: zwei Intel-8086-CPUs für Grafik & Spielablauf, ein Z80 als Sound-Prozessor, flankiert von zwei AY-3-8910-Soundchips, die für dieses prägnant fröhliche Offroad-Gezwitscher verantwortlich waren. Die Auflösung variierte je nach Kabinett, typisch rund 512×224 Pixel, und war schnell genug, um üppig scrollende Rennlandschaften darzustellen. Sprünge über Baumstämme, Banden, Tore und aufblinkende Flaggen ließen das Fahrgefühl hektisch, aber stets nachvollziehbar wirken — Arcade-Physik at its finest.

In den Spielhallen von 1985 gab es nicht viele Rennspiele, die gleich beim Anschalten so deutlich sagten: „Ich bin größer als dein Fernseher zu Hause.“ Buggy Boy, entwickelt von Tatsumi Electronics, setzte genau dieses Statement — im wahrsten Sinne dreifach. Die Deluxe-Variante des Automaten nutzte drei nebeneinander angeordnete Monitore für eine Panorama-Sicht, die selbst in der Epoche prächtiger Röhren eine Seltenheit war. Der technische Unterbau: zwei Intel-8086-CPUs für Grafik & Spielablauf, ein Z80 als Sound-Prozessor, flankiert von zwei AY-3-8910-Soundchips, die für dieses prägnant fröhliche Offroad-Gezwitscher verantwortlich waren. Die Auflösung variierte je nach Kabinett, typisch rund 512×224 Pixel, und war schnell genug, um üppig scrollende Rennlandschaften darzustellen. Sprünge über Baumstämme, Banden, Tore und aufblinkende Flaggen ließen das Fahrgefühl hektisch, aber stets nachvollziehbar wirken — Arcade-Physik at its finest.

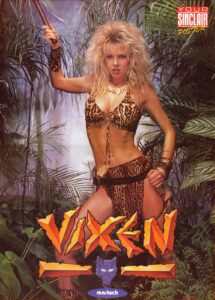

Als She-Fox 1988 erschien, war das Thema weiblicher Heldenfiguren in Computerspielen noch eine Rarität. Die britische Firma Martech Games Ltd. – bekannt durch Titel wie Zoids, Uchi Mata und Eddie Kidd Jump Challenge – wollte das ändern und präsentierte eine blonde, peitscheschwingende Heldin, die auf einem fernen Planeten gegen urzeitliche Kreaturen antrat. Auf dem Papier war das eine Mischung aus Barbarella und Rygar, eine futuristische Amazonin mit einem Hauch Glamour – typisch für die späten Achtziger.

Als She-Fox 1988 erschien, war das Thema weiblicher Heldenfiguren in Computerspielen noch eine Rarität. Die britische Firma Martech Games Ltd. – bekannt durch Titel wie Zoids, Uchi Mata und Eddie Kidd Jump Challenge – wollte das ändern und präsentierte eine blonde, peitscheschwingende Heldin, die auf einem fernen Planeten gegen urzeitliche Kreaturen antrat. Auf dem Papier war das eine Mischung aus Barbarella und Rygar, eine futuristische Amazonin mit einem Hauch Glamour – typisch für die späten Achtziger.

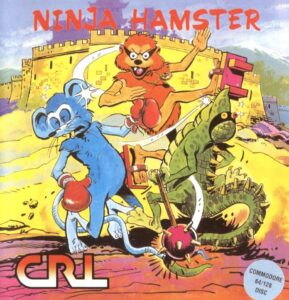

Ninja Schildkröten, eine Ratte als Meister, ein Pferd mit einem mächtigen Schießprügel (Brave Starr) oder zwei Streifenhörnchen als Ritter des Rechts (Chip 'n Dale, in Deutschland eher als Chip und Chap - Ritter des Rechts bekannt): wieso also nicht auch ein Nahkampf-Hamster?

Ninja Schildkröten, eine Ratte als Meister, ein Pferd mit einem mächtigen Schießprügel (Brave Starr) oder zwei Streifenhörnchen als Ritter des Rechts (Chip 'n Dale, in Deutschland eher als Chip und Chap - Ritter des Rechts bekannt): wieso also nicht auch ein Nahkampf-Hamster?

Als Hercules – The Twelve Labours 1984 bei Alpha Omega Software erschien, ahnte kaum jemand, dass dieses Plattformspiel zu einem jener kuriosen Phänomene werden würde, die gleichermaßen belächelt, verflucht und geliebt wurden. Der junge Programmierer Steve Bak, zuvor Grafiker bei Bug-Byte, hatte sich vorgenommen, die griechische Mythologie mit der Logik von 8-Bit-Mechaniken zu verschmelzen. Die Idee klang zunächst ambitioniert: zwölf Aufgaben, inspiriert von den klassischen Heldentaten des Zeus-Sohnes, verteilt über dutzende Bildschirme, zufällig auswählbar, jedes mit eigener Animation, Gegnern und Hindernissen. Bak selbst nannte das Konzept später „zu groß für den Speicher, aber zu schön, um es nicht zu versuchen.“

Als Hercules – The Twelve Labours 1984 bei Alpha Omega Software erschien, ahnte kaum jemand, dass dieses Plattformspiel zu einem jener kuriosen Phänomene werden würde, die gleichermaßen belächelt, verflucht und geliebt wurden. Der junge Programmierer Steve Bak, zuvor Grafiker bei Bug-Byte, hatte sich vorgenommen, die griechische Mythologie mit der Logik von 8-Bit-Mechaniken zu verschmelzen. Die Idee klang zunächst ambitioniert: zwölf Aufgaben, inspiriert von den klassischen Heldentaten des Zeus-Sohnes, verteilt über dutzende Bildschirme, zufällig auswählbar, jedes mit eigener Animation, Gegnern und Hindernissen. Bak selbst nannte das Konzept später „zu groß für den Speicher, aber zu schön, um es nicht zu versuchen.“